章鱼作为海洋中极具智慧的生物,一直以来以其复杂的行为和卓越的感知能力成为科学研究的焦点。最新发表在权威期刊《Cell》上的一项研究揭示了章鱼如何不仅通过其感官直接感知外界,还能利用环境中微生物发出的化学信号,指导其狩猎和护卵等复杂行为。这一发现不仅展开了动物与微生物群体之间交互的新视角,也为探索生物感知与行为机制提供了突破性的科研范例。 环境微生物作为一种潜在的信息载体,通过生化信号影响动物行为的模式,在章鱼身上的体现尤为突出。研究指出,章鱼的触手不仅能通过“触觉味觉”感知猎物表面的物理和化学特征,更重要的是,它们能识别附着在猎物或卵块表面的微生物群落特征。换言之,章鱼并非单纯依赖猎物的直接属性,而是通过微生物所产生的信号来判断猎物的状态,避免捕食腐败的食物,亦可识别哪些卵值得照顾,从而优化自身的能量分配和生殖成功率。

研究团队由哈佛大学分子与细胞生物学系的Nick Bellono教授领导,具体执行由博士后Rebecka Sepela承担。通过结合感官生物学、微生物学、分子进化学与结构生物学的跨学科研究方法,他们系统揭示了章鱼如何感知微生物产生的化学信号。Bellono教授指出,这些融入环境中的微生物分泌物质构成了一种“化学语言”,传递关于环境和猎物质量的重要信息。 在探究章鱼为何能如此精准地识别猎物和卵块的背景中,研究人员发现章鱼腕部存在一类特殊的感受器,这些受体对水中难溶且易附着于表面的分子尤为敏感。正是这些受体,使章鱼能感受到附着于目标表面的微生物代谢产物。这类受体的识别机制揭示了章鱼“触摸即尝味”的独特生理基础,从而拓宽了我们对动物与其环境化学互动的认知。

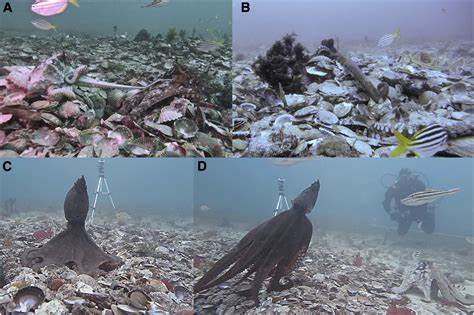

为了明确具体微生物如何激活章鱼的感受器,科研团队采集了来自自然环境中近三百株微生物菌株,通过体外筛选实验,测试这些菌株是否能激活章鱼腕部的感受器。筛查结果显示,少数特定菌株能够有效激活受体,而这些菌株普遍存在于腐败猎物或不健康的卵块微生物群落中。研究团队进一步探明了这些微生物产生的关键分子结构,证实它们作为信息分子对章鱼产生神经刺激,进而触发相应行为。 微生物作为一种“化学工厂”,能够根据环境条件如温度、营养状况变化不断调节其代谢产物。章鱼巧妙利用这一点,将微生物代谢产物作为环境质量的指示器。比如,腐败螃蟹上微生物释放的特定化合物,提醒章鱼该猎物已不新鲜,应避免食用。

类似地,不适宜孵化的卵块上微生物释放的信号,促使母章鱼弃卵或清理。微生物的信号动态反映环境状态,而章鱼对这些动态极为敏感,体现了动物适应复杂环境的演化智慧。 此项研究不仅深化了对章鱼生物学的了解,也对更广泛的生态交互机制提供了启示。动物感知自身环境时,传统上关注的是直接物理和化学刺激,而微生物作为中介,传递环境信息的机制鲜为人知。通过章鱼这一模式,科学家得以看到一种更简单、明确的交互过程:一种受体对应一种微生物信号,从信号检测到行为表达链条完整且清晰。这一简明模型有助于解析更为复杂的微生物-宿主关系,甚至对人类微生物群落与行为、健康的影响研究具有借鉴意义。

从进化生物学视角审视,本研究启发我们思考动物感知能力与微生物共生关系的根源。近期研究表明,动物的近亲——鞭毛虫通过微生物信号诱导从单细胞向多细胞形态转变,微生物信号对于早期动物乃至多细胞生命演化或起关键推动作用。章鱼利用微生物信息指导行为的现象,则是这一古老机制在高级动物中的演化应用。 章鱼对微生物产生化学信号的敏锐识别不仅体现了其复杂的行为适应能力,也证实了生物界内微生物与动物间交互的广泛性和重要性。Bellono教授强调,这项研究源于一个简洁的问题:“章鱼如何利用它们的腕?”但正是从这样朴素的探究中,科学家发现了动物感知新模式。微生物并非简单的环境背景,而是深刻影响动物生理和行为的生态参与者。

此外,研究方法上的卓越创新也为未来生命科学研究铺设了道路。通过大规模的微生物筛选结合结构生物学技术,团队定位了影响动物行为的具体分子和受体复合物结构。这种跨学科合作模式,展现了揭示复杂生物机制的强大潜力。 对于普通读者而言,这一发现刷新了我们对章鱼认知和生存策略的认识,也激发了对自然界微观世界与宏观行为关系的好奇。我们开始意识到,动物并非单向感知环境的机械装置,而是通过与微生物联动,感知并适应多变的生态系统。 从未来应用层面来看,揭示如此精准的自然信号传递机制,为仿生学、生态保护和甚至医疗健康领域打开了新的可能。

例如,解析微生物信号如何影响宿主行为,有望推动人类微生物菌群疗法的发展,细化疾病预防和行为调控策略。 总结而言,章鱼通过感受微生物信号指导复杂行为的发现,不仅丰富了灵长类之外生物感知与行为科学的知识体系,还提供了研究跨界生物交互和微生物生态功能的范式。随着相关技术和理论的不断发展,未来我们有望在更广泛的物种中揭示微生物介导的感知机制,以及它们在生态与进化历史中的深远影响。