艾滋病毒(HIV)潜伏感染的存在是当前治疗和最终根除HIV的最大挑战之一。尽管抗逆转录病毒治疗(ART)有效抑制了病毒的复制,提高了患者的生活质量,但其无法完全清除体内潜伏于休眠CD4+ T细胞中的病毒基因组,从而导致病毒一旦停止治疗即可迅速反弹。围绕消除潜伏病毒储存库的研究持续展开,而活化潜伏病毒使其暴露于免疫系统清除成为“震荡与清除”策略的重要环节。最新的研究聚焦于利用mRNA脂质纳米颗粒(LNP)技术目标性地将治疗性mRNA递送至休眠T细胞,进而激活潜伏病毒,实现病毒表达和清除的协同效应。休眠CD4+ T细胞因其对常规基因传递技术的抵抗而一度被视为难以触及的瓶颈。基于成熟的COVID-19疫苗mRNA-LNP平台改良出的新型LNP X配方,在无须预先激活细胞的条件下,实现了超过75%的休眠CD4+ T细胞转染效率,且几乎无细胞毒性。

这标志着在休眠T细胞有效传递mRNA治疗的技术上取得了重要突破。 LNP X的核心改进在于采用了SM-102这一具备更优内吞逃逸能力的离子化脂质,并用β-谷甾醇替换传统胆固醇。这种脂质组合能显著增强脂质纳米颗粒与T细胞膜的相互作用,从而提升颗粒摄取量和胞质内mRNA的翻译效率。研究显示,LNP X配方的高效性并非仅仅源于内吞途径的改善,而是在胞质中对mRNA的利用率有质的飞跃,突破了此前脂质纳米颗粒技术在难以转染的T细胞中面临的瓶颈。通过包装编码HIV转录激活蛋白Tat的mRNA,LNP X成功实现了休眠HIV的高效激活。Tat蛋白作为HIV转录调控的关键因子,可直接作用于病毒长末端重复序列(LTR)区域,促进病毒转录的延伸和完成。

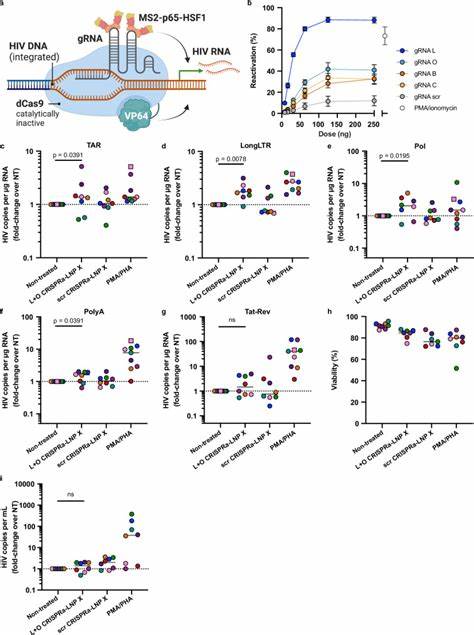

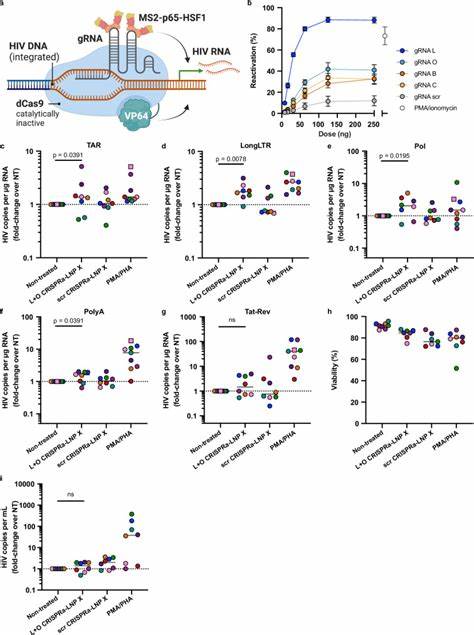

一旦病毒活跃转录,病毒蛋白即可被表达,潜伏病毒储存库暴露于宿主免疫细胞的清除。 在体外模型J-Lat细胞及来自ART抑制的HIV感染者的原代CD4+ T细胞中,Tat-LNP X均显著诱导了包括转录起始、延长、剪接等多个环节的病毒RNA表达。其活化水平甚至超过了传统的全局T细胞激活剂如PMA/PHA,且不会导致T细胞活化,避免了激活相关的副作用和免疫耗竭。更重要的是,激活后的病毒RNA能够被转录、剪接、核出口并产生病毒颗粒,显示出完整翻转潜伏病毒生命周期的能力。虽然短期内未见病毒载量下降,提示单一激活尚不足以消除潜伏感染,但这为结合杀伤策略奠定了潜在基础。 此外,LNP X还展示了同时递送更复杂基因组编辑系统CRISPR激活(CRISPRa)组件的潜力。

CRISPRa利用无切割活性的Cas9蛋白与转录激活因子融合,通过指导RNA精确定位病毒LTR启动子,对病毒基因组实现高度特异的转录激活,减少对宿主基因的非特异性影响。研究中LNP X成功封装了dCas9-VP64 mRNA、MS2-p65-HSF1激活子mRNA及导向HIV LTR的gRNA,实现对休眠病毒RNA的精准诱导。这种方法不仅提高了治疗特异性,也降低了潜在的免疫毒性,展现了未来“一剂双效”RNA疗法的可能。 在应用视角上,这项技术突破为艾滋病潜伏感染治疗提供了新思路。相比于现有小分子潜伏激活剂,这种核酸类治疗手段针对性强,毒副作用小,并能够解决传统疗法无法突破的转录后阻碍。mRNA药物的快速合成与修饰能力也使得个性化和可调整治疗方案成为可能。

此外,脂质纳米颗粒作为成熟的递送平台,具备良好的生物相容性及临床转化潜力。未来研究可进一步探索LNP X的体内药代动力学、安全性及靶向性提升,如通过抗体或配体修饰实现T细胞亚群的选择性递送,降低系统性不良反应。 与此同时,潜伏病毒激活所带来的免疫清除难题仍需契合多种策略协同解决。病毒激活可能引发细胞凋亡或促发免疫识别,但潜伏细胞中抗凋亡分子的高表达及免疫逃逸机制的存在,可能使激活后细胞不易被清除。因此,将mRNA激活剂联合免疫调节剂、细胞毒性药物或基因编辑工具,如CRISPR-Cas9切除整合病毒DNA,实现多维度干预,将是未来实现功能性治愈甚至根治的关键。 研究还揭示了LNP X技术对其他难以转染细胞类型的潜力。

T细胞在众多免疫疗法中扮演核心角色,通过有效的mRNA递送,能够极大提升CAR-T细胞、疫苗等细胞治疗方法的开发效率。LNP X的高转染效率及低毒性优势,或为基因编辑、蛋白质表达和细胞功能调控等提供全新载体平台,推动精准医学与免疫治疗的革新。 综上所述,基于改良脂质纳米颗粒的高效mRNA递送平台LNP X,成功实现了对休眠CD4+ T细胞中HIV潜伏感染的激活。其技术创新不仅攻克了长期以来T细胞转染效率低下的技术难关,还为未来基于mRNA的个性化病毒激活与清除策略树立了范式。随着临床前评估的深入和多学科协作推进,期待该技术为艾滋病毒感染者带来治愈的曙光,同时激发更广泛的基因疗法应用革新。