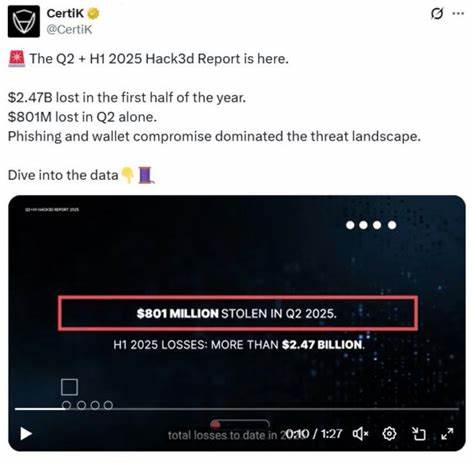

2025年上半年,加密货币行业的安全形势依然严峻。根据全球知名区块链安全机构CertiK发布的最新报告,加密货币因黑客攻击、漏洞利用及诈骗造成的损失总额高达24.7亿美元,较去年同期的24亿美元略有上升,显示行业安全风险依然不容忽视。尽管如此,第二季度的黑客事件数量却显著下降,表明行业防护手段可能开始见效,安全环境出现一定程度好转。报告详细分析了造成巨大损失的关键事件和攻击形式,并结合全球监管动态,为加密生态系统的未来安全指明方向。首先,CertiK报告指出,2025年上半年两起重大安全事件导致了超过17.8亿美元的损失。这两起事件分别是加密交易所Bybit的冷钱包被攻击,损失高达15亿美元以太币;以及Sui区块链主导的去中心化交易协议Cetus Protocol被黑,损失2.25亿美元。

正是这两起巨额攻击拉高了整体损失数据。值得注意的是,若剔除这两起特大事件,2025年上半年整体损失约为6.9亿美元,表面上看损失量大幅下降,暗示除个别巨大漏洞外,整体安全形势或趋稳。其次,报告强调钓鱼攻击依旧是造成安全事件最多的攻击类型。2025年上半年共报告132起钓鱼相关安全事件,窃取资金达4.1亿美元。钓鱼攻击通过伪装成合法渠道、诱导用户泄露私钥或助记词的方式,成为攻击者最爱选择的入侵手段。与此同时,钱包被盗依然是最昂贵的攻击形态,上半年共有34起钱包被盗事件,累计损失达17亿美元以上。

由于钱包中通常直接存储数字资产,黑客一旦得到私钥便能瞬间转移资金,造成严重经济损失。尤其是以太坊链成为攻击主要目标,其在去中心化金融(DeFi)中的主导地位及智能合约大量锁仓资产,使其成为攻击者重点盯防的“重灾区”。数据表明,第一季度以太坊相关的攻击、漏洞利用及诈骗事件达到98起,第二季度虽有所减少但仍高达70起,显示以太坊生态的安全风险依然突出。鉴于钓鱼攻击数量不断激增,CertiK特别呼吁用户提升网络安全意识,采取多种防范措施。用户应避免点击陌生链接,尤其是在电子邮件和社交媒体环境中确认链接真实性,启用多因素认证增加账户安全,尽量使用硬件钱包存储私钥,降低被黑风险。技术层面,项目开发者和安全团队需加强智能合约代码审计,完善冷钱包等关键基础设施的安全防护,防止因漏洞导致巨额资产外泄。

报告还指出,2025年第一季度黑客事件数量及损失峰值后,到了第二季度,安全事件数量下降了52%,损失金额减少了约一半,达8亿美元左右。这一趋势表明,随着行业安全规范趋严与技术防御升级,整体黑客攻击活动有所收敛,安全形势开始获得积极转变。报告同时强调了全球范围内的监管力度加强对加密安全格局产生了深远影响。美国方面,新一届政府对加密货币的监管态度显著转变,证券交易委员会(SEC)放宽多项针对加密公司的执法措施,推出多项有利于行业发展的政策法规,促进市场合规而非打压,营造更具正面发展的生态环境。香港立法会通过的稳定币法案、欧盟生效的加密资产市场监管条例MiCA,都在法制建设层面为加密资产交易和发行提供更明确的规范框架,并为投资者提供合法权益保障。这些立法和监管举措将规范市场秩序,提升行业整体安全水平。

行业分析人士普遍认为,随着更多机构投资者和合规资本进入市场,推动加密行业成熟,未来对安全投入将持续增加,相关安全技术和标准也将日益完善。另一方面,CertiK在报告中还提醒警惕去年以来的网络犯罪集团,例如朝鲜黑客组织Lazarus Group等在全球范围内策划了多起高额资金转移恶性事件。面对这些拥有先进技术和高度组织化的黑客,整个行业需持续保持高度警惕和积极应对。技术升级方向上,除了传统防火墙和入侵检测技术之外,基于区块链本身特性的安全解决方案也逐渐兴起。例如零知识证明、去中心化身份认证、多重签名钱包以及增强智能合约安全验证的工具等,不断推动加密资产安全水平迈上新台阶。同时,行业各方合作成为安全防护关键。

越来越多项目方、交易所及安全审计公司加强交流与协作,以应对日益复杂的攻击威胁。开源社区的安全审计项目与漏洞赏金计划亦推动了安全漏洞的快速发现和修复。投资者和用户应保持警觉,关注项目安全评级和历史安全记录,合理分散资产配置,避免因单一项目风险暴露而遭受重大损失。此外,用户自身安全意识显得尤为关键,戒除贪图快速致富心理,警惕通过不明渠道推荐投资的诱惑,对待任何涉及私钥和助记词的信息保持高度警惕。总体来看,2025年上半年加密货币安全损失数据依然高企,但部分安全事件数量下降显示行业防御能力有所提升。随着监管体系完善和安全技术进步,加密行业正在迈向更加成熟和稳健的发展阶段。

未来,坚实的安全保障将成为推动区块链和加密生态广泛应用的关键因素之一。用户、项目方、监管机构及安全专家需共同携手,营造一个更安全、更可信的数字资产世界。