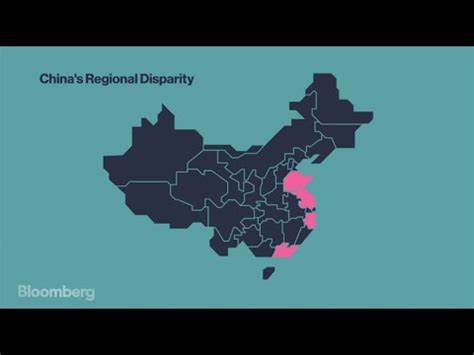

中国经济的艰难复苏之路 近年来,中国经济面临着前所未有的挑战,从房地产危机到消费萎缩,种种因素交织在一起,使得中国在解决经济困境方面显得尤为困难。尤其是在经历了大规模的新冠疫情之后,期望中的经济复苏似乎并未如愿破土而出,反而让人更加陷入沉思。 中国经济的增长曾经是全球经济发展的重要引擎,特别是在过去的四十年里,经济持续快速增长,大部分中国人也在这期间感受到生活水平的不断提升。然而,近年来的一项调查显示,美国经济研究所的数据表明,近半数受访者表示他们的经济状况与五年前相比并没有改善,甚至感到更加困扰。2023年的数据表明,只有39%的人认为自己比五年前更加富裕。这一数据的急剧下滑,反映了中国经济正在经历的深刻变革。

房地产市场曾是中国经济增长的支柱,然而,随着一些大型开发商的倒闭,整个行业陷入了信任危机。许多开发商由于巨额负债而无力偿还,不少未竣工的项目和大量空置的房产让消费者愈加谨慎,很多家庭将资金储蓄起来,消费意愿骤降。另一个严峻的现实是,疫情对中小企业的打击使得许多企业不得不裁员降薪,导致年轻人面临着空前严峻的就业形势,16至24岁年轻人的失业率在2023年夏季飙升至17%以上。 消费是经济增长的一个重要引擎,而目前的形势让许多企业和商家感到无奈。以四川省的一个印刷企业为例,老板杨女士在2006年开业,曾经生意兴隆,员工人数一度达到十六人。然而,2023年,该企业遭遇了前所未有的困难,销售额在七月份同比下降了70%。

她无奈地表示,整个行业都在挣扎,几乎没有人愿意花钱。 与此同时,外资企业也开始对中国市场采取谨慎态度。曾经大型跨国企业争相进入中国,如今却纷纷缩减规模,甚至撤回投资。比如,法国奢侈集团LVMH旗下的美妆零售商Sephora就宣布因“市场挑战”而裁员,而IBM也宣布关闭在华的两个研发中心。这一系列的动荡,加深了外界对中国经济持续疲软的忧虑。 对于中国政府而言,此时所能采取的传统经济刺激措施已不再奏效。

过去,通过地方政府借贷资金用于基础设施项目的方式,曾有效促进了地方经济的繁荣。然而,如今,这种模式所带来的债务总额已超过7万亿美元,严重恶化了中国的金融生态。政府为了防止范围的宽松政策再度出现,采取了严格的数据透明限制,甚至暂停了一些失业率等敏感数据的发布。 此外,经济的不确定性让个人投资者和外资资本纷纷寻求避风港。房地产价格持续下跌,部分外资企业也开始减持中国股票,这是自数据统计以来的首次年度流出。投资者转向中国的债券市场,虽然推动了债券收益率的下滑,但也为未来的利率上升埋下了隐患。

即便如此,中国政府依然对外界的经济悲观预期采取了抵制态度。2023年4月,官方媒体发表评论,称西方媒体对中国经济短期波动的过分关注是在“夸大其词”。然而,真相是,对于大量年轻人而言,仍然缺乏足够的就业机会,经济恢复的基础显得尤为薄弱。 展望未来,中国经济的发展需要的不仅仅是外部市场环境的改善,更需要内部结构的调整。政府需要更多地关注消费市场,鼓励创新和多个行业的协同发展,而不是单纯依赖于少数几个产业来推动经济。当务之急是重建消费者信心,让人们敢于花钱,推动经济的良性循环。

中国经济的复苏之路艰难而漫长,需要时间,更需要智慧和策略。如果能够通过适当的政策和市场导向,恢复人们的信心,中国不仅能摆脱目前的困境,也能够在未来的全球经济舞台上重新焕发活力。