数学符号作为数学语言的重要组成部分,不仅是表达数学思想的工具,更承载着复杂的历史演变与文化积淀。随着数学的不断发展与应用推广,符号的统一与标准化成为推动数学普及与跨学科交流的关键。本文将围绕数学符号的使用频率展开深入探讨,结合学术论文与代表性工程教材的数据分析,解读符号为何如此频繁出现及其背后的故事。 数学符号的历史演变充满趣味和复杂性。从最早期的算术记号到现代复杂的符号系统,每一符号的诞生都是为了解决沟通效率、表达精准以及思想传递的需求。数学符号不只是简单的图形或字母,而是经过历史淬炼后形成的标准表达,体现了数学家们对问题的抽象能力和语言创造力。

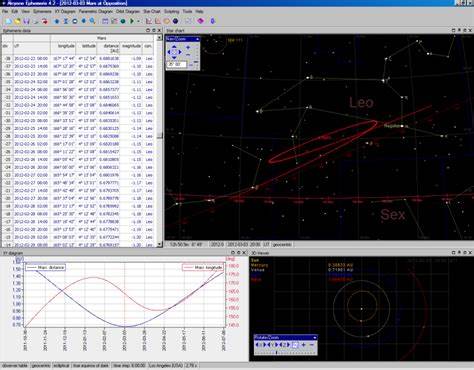

关于数学符号使用频率的研究并不多见,但对于开发数学识别软件和优化数学编辑体验却极为重要。早在二十年前,就有人通过分析海量数学论文与教材,统计符号的出现频率,旨在提升手写识别的准确率及文本处理的效率。这类研究为软件开发者、教育者和数学爱好者提供了宝贵数据依据,帮助他们理解符号的普及趋势和实际应用热点。 具体来说,一项影响较广的研究是基于arXiv数学论文和几部著名工程数学教材的符号频率统计。arXiv作为全球领先的开放科研论文仓库,囊括了涵盖各个数学分支的大量前沿研究,符号使用频率能够客观反映当前学术界的主流表达习惯。工程教材则更注重符号在应用数学及工程问题中的实用性,体现了数学符号在教育和经典问题中的普及特点。

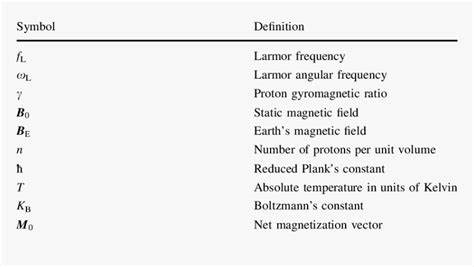

该研究统计了最多使用的前20个标识符和操作符。标识符多为字母符号,代表变量、常数或函数名,而操作符则表示数学运算和逻辑关系。引人注意的是,排序中出现了一些异常现象。例如,字母a竟然出现两次,疑似数据整理错误。经过深入考证发现,其中一个实际上应为希腊字母α,这反映了在数据传递和编辑过程中可能出现的人工疏漏。 此外,表格中还出现了符号显示不完整的情况,比如用方框代替的符号。

原来这些方框代表的是分数线的操作符号,即代表分数结构的横杠,而非独立符号。显示缺失多半与字体支持有关,但在高质量出版物中这类现象较少,提示我们认真甄别数据来源及其呈现方式。 另一个值得关注的点是标点符号如逗号和句号的出现。严格来说,这些并非数学符号,而是正文中的标点,通常不应归为数学语言部分。其出现主要因数学表达式和文本混排时,标点被包含在公式编辑器内,造成统计偏差。这也从侧面反映了数学文本排版与编辑的技术细节及其对数据分析的影响。

研究的参考文献显示,这类符号频率统计工作最初由Clare M. So在其硕士论文中基于arXiv论文展开,而后由其指导教师Stephen M. Watt进行扩展,加入工程教材的数据。Watt作为MathML标准的主要作者及数学软件领域的专家,其参与为这项研究增加了权威性和实用价值。 工程数学教材的选择显示,学界与工程界对数学符号需求虽有交叉,但也存在差异。所分析的教材虽标示“工程”,实则内容覆盖多领域数学知识,包括微分方程、向量分析、线性代数以及数值分析等。符号使用反映了这些领域日常运算的常用表达,提醒读者不同学科的数学语言环境差异需谨慎区分。 这些频率数据不仅对理解数学符号的使用现状有指导意义,也影响软件技术、教育内容设计以及跨领域交流。

数学手写识别软件如苹果的Math Notes,需要根据符号使用频率优化识别模型及输入界面,提升用户体验。教学设计者可以据此调整课程重点,更有针对性地讲解常用符号及其背景。 本质上,数学符号的频繁使用与其信息承载效率密不可分。一个符号往往浓缩了复杂概念,这种简洁性极大提升了数学表达的清晰度和流畅性。对数学符号的深入了解,有助于培养数学思维,减少学习障碍。 探索数学符号的故事,还能帮助数学爱好者和专业人士理解符号背后的文化和历史。

例如希腊字母α的频繁使用,源于其在物理和数学领域中代表角度、系数等重要含义。而分数线作为操作符,体现了数学中结构化表达的需求。 此外,数学符号的发展充分体现了交流便利化的努力。从历史上手写抄录到如今的数字化处理,符号的标准化对促进全球学术合作和信息共享至关重要。MathML等标准的建立,确保了符号在不同平台和软件间的兼容,提升了科学传播的效率。 综观当前的数学符号使用状况,未来的研究方向可能包括进一步细化领域分类下的符号使用习惯,结合深度学习技术优化数学文本识别,以及推动符号标准在多语言环境中的本地化发展。

数学是科学语言的基础,其符号系统不仅仅是抽象的记号,更是一座沟通桥梁。了解和掌握符号的使用频率与内涵,有助于破解数学的“密码”,促进教育、科研与技术的进步,推动数学更加普及和生动。