在现代量子物理的发展历程中,信息的本质和守恒成为学术界和科技领域关注的焦点。传统物理理论中能量守恒定律无疑既古老又基本,但信息是否遵循相似的守恒规律则引发了广泛的思考。量子层面上,信息以一种独特且复杂的方式存在,其传递、转移和伪装过程涉及线性性与单一性的深刻原理。2007年,量子科学家Samuel L. Braunstein和Arun K. Pati提出了具有里程碑意义的无隐藏定理,彻底改变了人们对量子信息流动与隐藏方式的理解。无隐藏定理揭示了当量子系统的信息因退相干或其他过程“消失”时,这些信息并非消散,而是完整地转移到了环境的子空间,且绝不可能仅存在于系统与环境的关联中。这样深刻的结论不仅挑战了之前在信息隐匿问题上的若干传统认知,也为解决诸如黑洞信息悖论等长期未解的物理难题提供了强有力的理论支持。

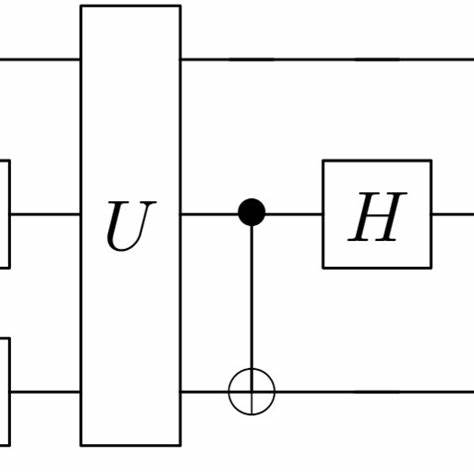

无隐藏定理首先依托于量子力学不可违背的基本原则——线性性和单一性。换言之,量子态的进化永远是在单一的、可逆的演变下进行,因此信息本质上不能凭空消失或无迹可寻。该定理在形式上设定了一个映射过程:任意量子态在某物理过程下转化为与初始态无关的混合态时,在包括系统本体与环境的更大希尔伯特空间里,所有原信息其实已经转移至环境的某个子空间中。通过适当的局部单一操作,这部分信息可以被完整地恢复。这种结果不同于经典信息系统中信息有可能隐藏于两部分之间的相关性层面,量子信息则不允许以此方式被完全涂隐或封锁。一旦量子信息从原系统“离开”,它必然存在于其它子系统当中。

无隐藏定理不仅在理论上引起了巨大反响,更在实验上得到了验证。2011年,科研团队借助核磁共振技术,采用单量子比特在完全随机化过程中的演变实验,观察到了纯态向随机混合态的转变。通过对环境中辅助量子比特的操控,实验成功恢复了看似丢失的信息,实际证明了信息守恒并实现了无隐藏定理的实验确认。这次实验开创了通过局部单一变换仅在环境空间中恢复完整信息的先河,进一步巩固了量子信息守恒理论的地位。无隐藏定理对于物理学的多个领域产生了深远影响。以黑洞信息悖论为例,长期以来,信息在黑洞吞噬过程中的去向一直是物理学中的悬案。

经典观点认为黑洞最终蒸发会导致信息的永久丢失,违背量子力学的基本原则。无隐藏定理则表明,即使信息看似消失,其实已转移至环境中其他物理子系统,为解开这一悖论提供了理论基础。除了理论物理,量子信息技术的发展也受益匪浅。量子通信、量子计算及量子加密均依赖对信息流动规律的深刻理解。无隐藏定理为设计更高效的量子信息传输与恢复机制提供了指导原则,使得在实际系统中信息防丢失、错误校正得以优化。更广泛地看,无隐藏定理进一步佐证了量子力学中不存在信息“创造”或“消灭”的现象,与无克隆定理和无删除定理共同构成了量子信息保留的三大支柱。

这三者合在一起,绘制出了量子信息世界中数据信息守恒与流转的完整画卷,推动了量子计算理论从根本上的发展。信息守恒不仅仅是一种物理规律,它还象征着宇宙中隐秘规则的统一和秩序的保持,随着量子技术的飞速发展,理解和应用无隐藏定理将成为科研创新的重要突破口。未来若能将无隐藏定理的原理应用到更大规模的量子系统中,将可能开启全新的量子数据恢复技术,甚至可能见证量子信息在多体系复杂环境中的全生命周期监管和控制。这也对量子加密安全策略提出了新的挑战与机遇,如何在固守信息守恒的大前提下确保数据隐私与防护,成为该领域的热门课题。总而言之,无隐藏定理是将量子信息科学推向新的理论高度的重要成果。它不仅深刻揭示了量子信息的唯一流向性和不可逆隐匿性,更实证了信息真正意义上的守恒法则。

在未来,无隐藏定理将继续作为理解量子世界的关键基石,促进量子科技更好地服务于人类社会发展,推动新一代信息技术的革命性变革。