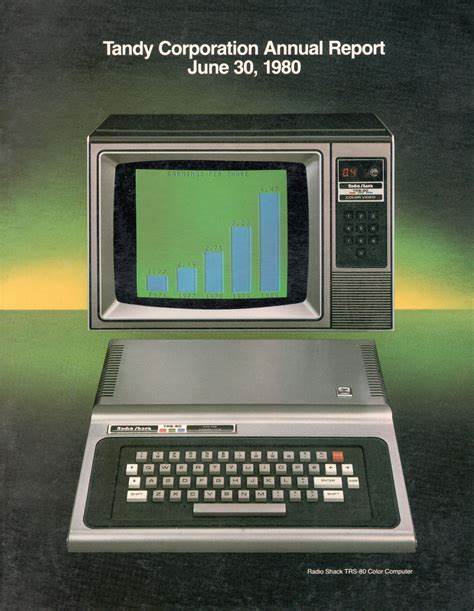

丹迪公司(Tandy Corporation)作为早期个人电脑市场的重要玩家,经历了从小型计算机制造商到迎合IBM兼容标准的重大转型过程。1977年,丹迪推出了开创性的TRS-80 Model I,这款计算机标志着个人计算机从DIY套件向完整消费产品的重大跨越。然而,随着市场的快速扩展和竞争的加剧,尤其是在IBM个人电脑(IBM PC)于1981年推出之后,丹迪面临着巨大的挑战和抉择。 TRS-80 Model I针对的是早期计算机爱好者和小型企业用户,该机凭借简便的设计和相对亲民的价格,迅速赢得市场关注。同时,像VisiCalc、WordStar和dBase等软件的出现,不仅丰富了计算机的实际用途,也推动了需求的增长。尽管VisiCalc最先登陆苹果II,丹迪的产品线最终得益于市场规模的扩大,并在1981年时占据了小型计算机市场约40%的份额。

丹迪通过Radio Shack超过八千家的零售网点,扩大了市场覆盖率,使其成为与苹果和康懋达(Commodore)并驾齐驱的重要力量。 随着技术进步和用户需求的提高,1982年丹迪推出了TRS-80 Model 16,这是一款基于摩托罗拉68000处理器的机型,兼具强大性能和部分兼容老款Model II软件的能力。引入了XENIX操作系统,支持多种编程语言和更大容量的内存,显著提升了这代产品的应用潜力。然而,市场上开始出现更具兼容性的解决方案,用户渴望的是在保持性能的同时能够运行更广泛的软件套件,尤其是针对IBM PC架构的软件。 同一时期,丹迪还在便携式计算设备领域积极拓展,如Pocket Computer系列,以及广受欢迎的Color Computer 2,这些产品分别针对不同的用户群体,体现了丹迪多元化发展的战略。但即便如此,丹迪在传统TRS-80系列市场的主导地位正逐渐被IBM PC及其周边设备侵蚀。

1983年推出的TRS-80 Model 4虽然在硬件规格上有所提升,支持了更高分辨率的显示和更大的内存,但未能完全满足对PC兼容性的需求,也未能扭转市场份额下滑的趋势。 1981年8月,IBM发布其标志性的5150个人电脑,引发了整个行业的剧烈变革。IBM PC以其强大的品牌背书、开放式架构以及微软MS-DOS操作系统,迅速成为行业标准。尽管丹迪曾在市场上占据优势,但到1983年底,其市场份额已从40%降至约23%,受到IBM及Compaq等新兴厂商的双重挤压。丹迪意识到,只有拥抱IBM PC兼容性,才能在日益竞争激烈的市场中生存。 丹迪在1983年11月发布了TRS-80 Model 2000,这款机器搭载了更加先进的英特尔80186处理器,支持多达768KB内存和10MB硬盘,性能在纸面上超过了IBM原版5150。

该机还配备了两台双面720KB软盘驱动器和640x400像素的图形显示,并且可运行MS-DOS 2和XENIX系统,满足了当时部分高端用户的需求。然而,问题在于它并非完全兼容IBM PC——大量流行软件因访问硬件方式不同而无法正常运行,且硬盘格式也不完全兼容IBM软盘。这种不兼容性导致用户和开发者望而却步,限制了Model 2000的市场表现。 认清现实后,丹迪公司管理层迅速调整战略。1983年9月,时任CEO约翰·罗奇召集工程师团队,指明新产品代号为“August”,预示即将推出完全兼容IBM PC的全新系列。这就是后来的Tandy 1000。

这台电脑舍弃了以前所有TRS-80设计元素,自主开发集成了PCjr的扩展图形和声音功能,采用了Intel 8088处理器,以更低的价格提供了更完善的兼容性和用户体验。Tandy 1000配备的三合一主机、键盘和显示器设计紧凑,集成了彩色和单色显示适配器、三音轨音效芯片及丰富的输入端口。它使用了改进的图形芯片,兼容多个显示模式,允许更生动的游戏和图形表现,受到用户和软件开发者的欢迎。 Tandy 1000在1984年11月推出,定价仅为1199美元,对比IBM及PCjr型号,有明显的价格优势和更高的综合性能,迅速获得市场认可。此举极大促进了丹迪的复兴,也使得“丹迪图形”和“丹迪声音”成为PC游戏厂商支持的重要标准,推动了PC游戏视觉和音箱体验的提升。同时,这款机型也表明丹迪愿意紧随市场趋势,通过全力拥抱兼容性来保住竞争地位。

丹迪公司从TRS-80到完全拥抱IBM PC兼容,有诸多宝贵的经验。起初,凭借创新与渠道优势快速占领市场,但随着技术标准和用户需求改变,未能第一时间追赶行业主流标准带来了前期失利。Model 2000虽技术领先,却未顾及软件生态和兼容性带来的实用性限制,反映出企业战略眼光的短板。相反,Tandy 1000抓住了“兼容即王道”的核心,成功实现了从追逐领先技术向市场标准靠拢的转型。 更广泛地看,丹迪的经历也标志着整个个人电脑行业的成长轨迹。早期厂商多依靠自有架构积累用户基础,而后期的市场则被开放标准和软件兼容性主导,推动着厂商们不断演进产品以满足多样化需求。

丹迪的转型提醒我们,技术创新必须与市场趋势相协调,真正赢得用户和开发者的支持,才能在激烈的竞争中长久立足。 丹迪公司在那个关键转折点上的坚持与改变,不仅为自身赢得了未来,也丰富了PC生态系统的多样性。虽然其曾经辉煌的TRS-80系列未能延续过去的辉煌,但通过Tandy 1000的成功,丹迪证明了灵活应变和把握市场脉搏的重要性。回顾这段历史,我们既能感受技术进步的魅力,也能理解产业竞争的残酷,更能从中汲取面对变化勇于调整策略的宝贵启示。