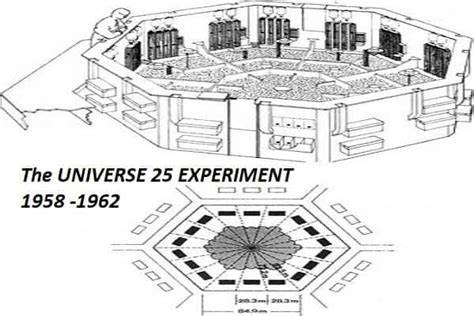

宇宙25实验是由约翰·B·卡尔霍恩在20世纪60年代末至70年代初所开展的一项著名行为学研究,其旨在探索过度拥挤对社会和个体行为的影响。实验选取了老鼠作为对象,利用一个理想化的封闭空间——一个充满食物、水源以及舒适巢穴的“乌托邦”环境,观察当空间成为唯一稀缺资源时,群体行为和社会结构如何改变。尽管该实验的初衷是对社会拥挤问题进行科学观察,但随着实验的深入,卡尔霍恩发现了种种令人不安的现象,其结果引发了学术界和大众对于人口动态、心理健康及城市化问题的广泛讨论。宇宙25实验的故事始于1968年,最初投入的是四对老鼠,环境被精心设计为能够最大程度满足它们的生存和繁衍需求。然而,随着老鼠数量的不断增长,空间开始变得紧张,这种空间压力逐渐影响了老鼠之间的社会互动。到了大约一年后,实验室内的老鼠数量突破了高峰,但接踵而至的是一系列异常行为的出现。

老鼠变得好斗,攻击性显著提升,甚至出现了对幼崽的忽视甚至残害现象。更为严重的是,后代鼠群因环境压力,无法形成正常的社会关系,表现出极端的自我隔离甚至性行为异常。雄性老鼠沉迷于自我清理,几乎丧失了对伴侣的兴趣,而雌性则显示出生育率下降,繁衍功能被明显削弱。最终,整个鼠群陷入了社会崩溃的状态,逐渐走向灭亡。卡尔霍恩用“行为沉陷”这一概念来描述这一过程,指的是由于拥挤带来的社会压力促使个体出现一种强迫性的反常集聚行为,使得实验环境内的互动逐渐失衡。这一发现是他之前对老鼠和大鼠早期研究的延续,但宇宙25实验的规模和数据更为详实,使人们首次全面看到人口密度极限对群体行为的深远影响。

关于宇宙25实验的解读,经历了多年的演变。卡尔霍恩本身在公布结果时,倾向于将所观察到的鼠类行为类比成人类社会现象,用诸如“青少年犯罪”、“社会边缘人”等词汇来描述部分老鼠的行为。这种拟人化的解读引发了极大关注,部分学者和媒体曾将其作为城市过度拥挤导致社会崩溃的预警模型,更有甚者试图以此为依据倡导人口控制政策。不可否认,宇宙25实验映射出一定程度的人口密度与社会行为之间的关联,但现代科学研究同时指出了该实验存在的诸多限制。首先,实验的观察性质决定了其结果难以完全排除主观偏差与关联误判。其次,老鼠作为模型生物,其社会结构与人类截然不同,简单以动物行为直接推断人类行为存在巨大风险。

此外,实验条件中的无视动物福利问题也引发了后续伦理上的严肃质疑。现今研究认为,人类应对拥挤的反应极为复杂,涉及个人心理、社会角色、文化背景等多重因素。并非所有高密度环境都会导致类似“行为沉陷”的群体崩溃,调整空间设计、增强个人自主权和改善社会互动质量等因素均能有效缓解拥挤带来的负面影响。事实上,卡尔霍恩本人也曾在其他研究中发现,增加空间隔断和改善环境设施,可以显著降低过度密集引起的社会应激反应。另一重要视角是,宇宙25实验中长期空间和群体压力的叠加,使得老鼠社会出现推进不了的停滞与倒退状态。部分新生代鼠类即使脱离实验环境,也无法适应正常的社会交往,表现出类似发展停滞的精神状态,这为理解心理健康与社会环境的关系提供了另类启示。

现代城市发展和人口管理不可避免地面对空间有限和人口密集的双重挑战。虽然宇宙25实验中的极端情况在现实社会中较难复制,但其揭示的“空间稀缺”和“社会互动质量”之间的微妙平衡,仍对城市规划、社区设计及公共政策有着重要参考价值。科学家和社会学家不断强调,提供适宜的人口密度,保障个体的私人空间和社会交往自主权,是避免社会病态和维护心理健康的关键。与此同时,宇宙25实验的历史也警示我们,过度依赖某一动物模型进行跨物种推断时,必须谨慎对待研究的科学性和伦理性。目前,随着动物保护法规的严格执行,类似宇宙25那样导致明显动物痛苦和伤害的实验将不被允许,这也反映了社会对科学研究伦理不断提升的认知和要求。总结而言,宇宙25实验作为一个经典的行为学案例,给人类社会提供了丰富的启示和反思空间。

它不仅展示了过度拥挤对群体行为的潜在破坏力,也揭示了空间设计与社会结构优化的重要性。更重要的是,它促使我们重新思考人类如何在有限资源与人口增长之间找到可持续的平衡,如何通过科学而人文的视角,打造更健康、更和谐的社会环境。未来,结合现代技术和多学科视角的深入研究,将有望解开更多关于人口密度、社会行为以及心理健康之间的复杂联系,推动城市发展向更加智慧和人性化的方向迈进。