近年来,Web3作为互联网发展的新阶段概念频频出现在各种科技文章和投资讨论中,尤其是在区块链和加密货币领域的推动下,Web3被赋予了一种重新定义互联网未来的期待。然而,关于Web3的实质意义及其对普通消费者和技术行业的真正影响,业界却呈现出两极化的声音。本文将梳理Web3的起源、技术基础及市场现状,汇聚多位科技领袖的观点,探讨Web3是否真如其宣传所言,值得我们关注和投入。 Web3的起源可追溯至区块链技术的兴起,最初由以太坊联合创始人加文·伍德提出,意在打造一个基于去中心化账本和代币经济的网络生态系统。在这个生态内,用户不仅是互联网服务的消费者,更是其治理主体,通过区块链技术赋能,实现数据安全、隐私保护及权力下放。相比于当前的Web2.0,由大科技公司控制大量用户数据和平台规则的局面,Web3希望能够打破集中化的信息垄断,重塑互联网的民主性和开放性。

回顾互联网的发展历程,Web1.0阶段,互联网主要以静态网页和信息展示为核心,用户大多是被动信息接受者。随之而来的Web2.0带来了用户生成内容、社交网络和云计算,极大增强了互动体验,但与此同时,也伴随着用户数据大量集中和隐私泄露风险。Web3则试图解决Web2.0所带来的弊端,以去中心化和加密机制为基础,创造一个更加公平、安全的网络环境。 然而,技术领袖们对Web3的态度并不一致。支持者认为,Web3是互联网的自然演进,它的去中心化特性能够削弱大科技企业的垄断地位,赋予用户对自身数据和数字身份的控制权。投资界巨头如安德森·霍洛维茨的合伙人马克·安德森等人,积极推动Web3相关项目,认为基于区块链的智能合约和代币经济模式将催生全新的商业模式和经济生态,激发创新活力。

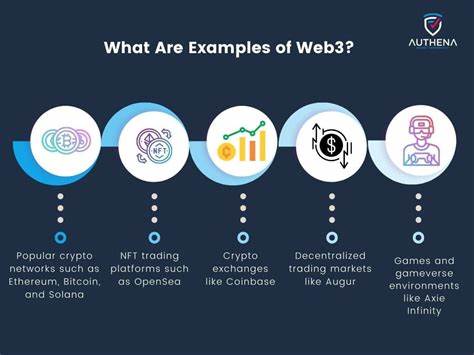

支持者还指出,Web3通过区块链技术加强了数据的安全性和透明度,从理论上提升了网络信任度。去中心化的应用(DApps)能让用户直接进行价值交换,减少中间环节的成本和风险,带来更丰富的数字资产管理和交易体验。同时,Web3也为内容创作者提供了新的激励方式,摆脱传统平台的版权限制和收入分配不公。 然而,批评者认为Web3更多是资本炒作的产物,背后隐藏着大量投机与风险。一些行业内重量级人物如Twitter前CEO杰克·多尔西,对Web3投以怀疑态度,认为目前Web3的生态更多受风投公司的资金驱动,而非真正的技术落地和用户需求。多尔西直言不讳地指出“Web3其实就是WebVC”,质疑其是否真能实现初衷,还是将权力从大科技公司转移到了风险投资手中。

此外,许多技术专家批评Web3缺乏明确的技术优势。除非是特定领域的区块链应用,否则将整个互联网基于链上技术运作带来的扩展性、安全性挑战不容忽视。链上交易的速度和费用问题,用户体验的复杂性以及开发难度,都是当前Web3生态面临的严峻考验。更有观点指出,Web3背后的NFT和加密投机元素,容易导致市场泡沫和用户被骗风险,陷入“变相赌博”的泥潭。 学术界和部分研究者也表达了对Web3过度神话的担忧。康奈尔大学教授James Grimmelmann提出,基于区块链的互联网架构可能反而加剧数据集中和监管难题,与Web3想要实现的去中心化目标背道而驰。

这一观点揭示了技术理想与现实运营之间的潜在矛盾。 从市场投资角度看,2021年上半年约有17亿美元风险投资涌入加密和Web3项目,显示资金高度热情。然而,高波动性和技术不成熟导致不少项目陷入困境或被质疑为“庞氏骗局”。这一切使得普通投资者和用户很难辨别Web3的真正价值和潜在风险。 面对这些争论,Web3究竟值不值得我们投入与期待,往往取决于对其技术路线和商业模式的理解,以及对互联网未来发展方向的判断。事实是,无论是Web3的理念还是其背后的区块链技术,都代表了互联网创新中的一种探索,是对传统高度集中网络结构的一种挑战。

它激发了对数据主权、隐私保护以及平台经济模式创新的深层思考。 当前,Web3仍处于快速发展和调整阶段,生态系统尚未稳固。尽管存在技术瓶颈和市场波动,越来越多的开发者、企业和社区正在努力拓展Web3在金融科技、数字身份、供应链管理、内容创作等领域的实际应用,通过不断试错与创新推动产业进步。 对于普通用户而言,理解Web3最关键的是关注其能否真正提升用户体验和数据安全,以及是否能带来更高的参与感和公平性。逐步成熟的去中心化应用如果能够简化操作、降低门槛,满足用户实际需求,Web3就有望摆脱“噱头”标签,成为互联网不可忽视的重要力量。 总的来说,Web3既是技术变革的潜力所在,也是市场炒作的热点话题。

技术领袖们的意见分歧反映了行业发展中的不确定性和多元视角。未来,随着底层技术的演进和监管环境的完善,Web3或将以更加务实和稳健的姿态融入数字经济和社会生活。无论成败,我们都应持续关注其创新动态与发展轨迹,从中汲取经验,助力构建更加开放、安全、民主的数字新天地。