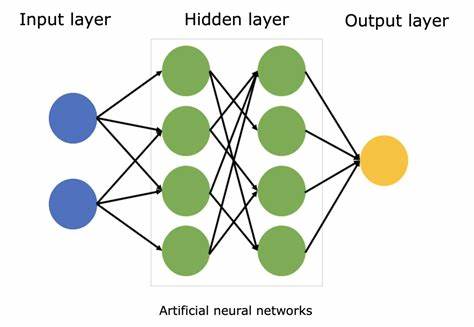

神经网络,作为现代人工智能的核心技术,正影响着我们生活的方方面面。从图像识别到自然语言处理,从自动驾驶到医疗诊断,其强大的学习与适应能力令人惊叹。然而,神经网络为何能够在硬件故障、程序漏洞甚至设计缺陷的情况下依旧“想要工作”,维护自身功能的稳定?探索这一独特韧性,能够帮助我们更深刻理解人工智能的本质及其未来潜力。 神经网络的“自我修复”能力并非偶然。早在20世纪50年代,人工智能先驱马文·明斯基设计的SNARC计算机就展示了这一特性。尽管这台机器仅有40个神经元且设备时常失效,整体网络依然能完成模拟多只老鼠逃出迷宫的任务。

意外的电路设计错误使多个“老鼠”能同时在同一个迷宫中活动,并相互影响,从而提升了系统的有效性。这种随机而复杂的连接方式赋予了系统极强的容错能力,即便部分神经元损坏,也不会导致整体瘫痪。 同样在1960年代,伯纳德·维德罗设计的MADALINE I神经网络尽管有25%的电路存在故障,依然能够正常工作,只是性能有所降低。这种适应性使得神经网络能够“忽视”自身的缺陷,继续完成任务。不同于传统计算机对硬件和软件的严苛要求,神经网络通过冗余连接和自适应机制,实现了对错误的自动调整和补偿。这一特性如今仍然是神经网络设计的一个重要优势。

进入现代,神经网络构建和训练过程中的各种潜在错误同样表明了这种韧性。以数据增强过程中可能犯的左右翻转标签错误为例,神经网络往往不会直接崩溃,反而会内部学习识别翻转图像后再进行预测,导致性能轻微下降但整体系统仍具备竞争力。这种“软失败”现象极大地挑战了传统调试思路,开发者往往需要细致地排查参数设置、训练策略和数据预处理等多方面因素,才能发现隐藏的错误。 强大的计算能力是神经网络成功的重要推手。彼得·诺维格回忆1980年代早期尝试训练神经网络时,因计算资源匮乏,训练难以收敛,不得不放弃。而今,数以千万计的图像和文本数据、强大的图形处理单元(GPU)以及优化的算法,使得训练大规模神经网络成为可能。

即便如此,训练过程仍充满挑战,例如硬件的沉默性错误时有发生,这些错误不会引起程序异常但会微妙地影响模型性能,需通过多次运行和检测才能发现。此类问题也提醒我们,保证计算平台的稳定与数据的完整同样至关重要。 预训练的有效性体现了神经网络逐步学习复杂知识的过程。模型最初掌握的是基础统计特征,例如某些字符的出现频率或常规的文本结构,随着训练深入,它能够捕捉字词之间的关联性乃至更抽象的语言规律。只有当模型能够正确理解如性别代词的上下文一致性这类细腻语言现象时,才能有效降低预测误差,展现出真正的“智能”。这个过程中的最后部分被称为“最后的几比特”,被认为是模型智能体现最深刻的阶段,通常也是训练中最为困难的环节。

神经网络背后的技术进步不仅体现在计算硬件,还有算法和工程实践的不断优化。研究者发现,许多实际性能提升来自于表面上看似简单的调优,比如对特征进行归一化处理、使用合适的距离度量方式,甚至从直观的角度规范训练数据,而非复杂的架构创新。这表明,构建高效神经网络不是一味追求新奇,而是坚持严谨的工程细节和反复验证的实验过程。 值得关注的是,神经网络领域曾经经历了两次“寒冬”,分别出现在1960年代中期和1990年代至2010年间。每次寒冬的爆发都与技术条件、数据资源和计算能力的不足密切相关。20世纪60年代,研究者难以负担制造拥有数百万神经元的大型网络,导致兴趣下降;而90年代虽然有一定数据基础,但缺乏足够的计算力与算法突破,神经网络研究再次陷入低谷。

如今,随着人工智能浪潮的兴起和产业资本的注入,神经网络迎来了前所未有的爆发式发展。 历史上流传的“神经网络坦克”都市传说也折射出技术发展对实际应用的影响。早期研究尝试识别坦克图像受限于数据和计算资源,算法难以适应多变的环境条件。现在,依托海量的图像数据和灵活强健的深度学习模型,这类视觉识别问题正在从实验室逐步走向现实应用。 人工智能领域中,代码的微小错误和硬件的轻微故障不会瞬间崩溃整个系统,却常常让性能表现受限。安德烈·卡帕蒂曾指出,神经网络调试的复杂性高于普通软件开发,因为很多bug导致模型仅仅是性能下降而非失败。

这种“悄无声息”的失败形态,促使研究者更加注重实验的严谨性、结果的复现性和底层实现细节的透明性。 强化学习领域同样深受细节影响,据OpenAI报告指出,即使算法设计本身合理,细微代码错误也能使训练陷入停滞,降低智能体探索能力和最终性能。工程实践中,简单算法若调教得当,往往会超越复杂但易出错的方案,显示出简洁设计在人工智能中的重要价值。 面对这一切挑战,神经网络研究者与工程师秉持的信念是:神经网络“想要工作”。无论是电路缺陷、编程失误还是训练扰动,网络内部强大的适应与自修复能力让它在极其复杂和不确定的环境中依然能完成既定任务。这种“想要工作”的特性不仅是技术的奇迹,更是对我们认识智能本质的启示。

未来,随着量子计算、类脑芯片、自动机器学习(AutoML)等新兴技术的发展,神经网络或将拥有更强的适应性和智能水平。与此同时,保证硬件的稳定性、程序的健壮性以及训练数据的高质量,将依旧是支撑神经网络持续创新和应用的关键。 神经网络从诞生之初便伴随着各种困难与挑战,却顽强地成长为当今人工智能的中坚力量。它们不畏惧失败,能够持续在噪声与缺陷中寻找正确的方向,正因如此,神经网络才是推动智能社会迈向未来不可替代的引擎。理解与欣赏这种韧性,或将帮助我们更好地驾驭人工智能的力量,拥抱一个充满无限可能的智能时代。