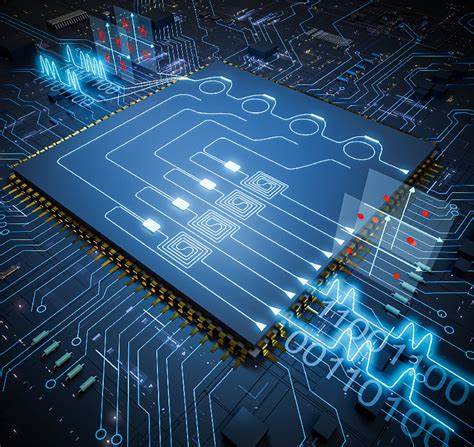

随着信息时代的不断进步,数据传输与处理的需求呈指数级增长,推动了光通信技术的快速发展。然而,传统电子信号处理技术面临着带宽瓶颈与高能耗的双重挑战,亟需突破性技术来满足未来通信网络对速度和能效的严苛要求。在此背景下,硅基可重构可编程的全光信号处理芯片成为光子学研究的热点,代表了光通信及光计算领域技术革新的前沿。全光信号处理即指在光学域直接完成信号的调制、计算、再生等任务,无需频繁的光电转换,从根本上提升处理速度并降低能耗。硅基平台得益于其与成熟CMOS工艺的兼容性、高折射率及优良的非线性光学特性,使其成为集成全光信号处理芯片的理想载体。硅光波导能够实现极强的光场约束,极大增强光与物质的相互作用,进而提升非线性效应的效率,这是实现高速全光逻辑与信号再生的核心。

近年来,相关研究集中在实现超低损耗硅光波导制造技术,解决因制造工艺引起的边缘粗糙导致的散射损耗以及弯曲损耗问题。采用多模式波导结合欧拉弯道设计,有效降低模式失配与波导弯曲损耗,在保持紧凑芯片面积的同时,提升品质因数达到百万级别,这为实现高性能谐振器和滤波器提供了坚实基础。与此同时,宽带可调谐光滤波器的研发满足了柔性光网络对光谱资源动态分配的需求。通过级联Mach-Zehnder干涉器与微环谐振器结构,结合热光调控技术,实现带宽连续调节和自由光谱范围的大范围重构,极大提升了滤波器的灵活性与适用性。高Q微腔的引入不仅增强了非线性过程中的光场增益,也推动了四波混频等非线性效应的高效利用,使得全光逻辑运算、复用信号的再生及多值逻辑成为可能。针对全光逻辑计算的需求,研究人员开发了基于四波混频效应的可编程逻辑阵列,实现了100Gb/s速率下完整的逻辑项生成与组合。

该阵列通过复调制信号的解调及在增强非线性硅波导中的互调作用,支持多输入多输出逻辑功能的高速并行处理,极大提升了光学逻辑单元的复杂度和运算能力。此外,结合硅有机混合槽波导的技术,进一步提升了非线性效率,为高阶非线性光学操作和全光信号处理提供了新的材料方案。特别是有机材料的高非线性指数填充至细槽波导结构中,有效增强了电场在材料中的分布,明显提升了四波混频转换效率,实现了相较传统纯硅结构显著的性能提升。针对大规模集成的多功能光芯片,系统级设计优化也是不可忽视的重要环节。如何精细调控光、电、热多个物理域之间的串扰,保证高速、多通道互不干扰的稳定工作,是实现实用化芯片的关键。借助高集成度光子集成工艺,结合先进的光热隔离和电磁兼容设计,以及热管理技术,如热电制冷片散热系统,保证器件热稳定性与快速响应速度。

此外,针对多波长、多模式的全光再生技术,也取得了突破。通过引入多模波导及空间模式复用技术,激发光场在不同模态中的非线性相互作用,实现了幅度与相位的多维度全光再生,显著提升芯片处理容量。以硅基低损耗多模波导为载体,配合模式多路复用器,有效分离和处理多模式信号,有效扩展了芯片的处理维度。为克服高速光纤通信中噪声积累和非线性失真问题,基于相敏放大原理的全光相位再生技术成效显著。利用硅氮化物微环谐振器产生的克尔孤子微梳作为多波长相干泵光源,配合反向偏置的硅波导,实现在损耗与非线性损耗均受控条件下的相敏四波混频过程,极大提升多通道QPSK信号的信噪比,最大带来超过6dB的接收灵敏度提升,有效延长传输距离和提高传输质量。另一方面,基于腔内非对称耦合的奇偶时间对称性设计,成功打破传统高Q谐振器带宽效率的悖论,实现功率高转换效率与信号带宽兼顾的高速波长转换,为未来全光信号高速处理提供优异平台。

当前,行业内已实现多达八通道、总容量超800Gb/s的多功能集成全光处理芯片。这些芯片整合了可重构滤波、逻辑运算和信号再生等功能单元,所有组件均通过精密硅光工艺实现单芯片制作,辅以成熟的光电混合集成及高密度封装技术,有效实现器件微型化、多功能融合和低功耗运作。先进的光纤-芯片耦合器及电极布线技术减小连接损耗,提高系统整体性能,多维度热管理方案保证芯片的稳定运行。面向未来,随着纳米制造水平的进步及新型材料的引入,硅基全光集成芯片将在处理速率、集成度和功能性上实现颠覆性提升。新兴二维材料、高非线性有机复合材料与新型异质结构的结合,将进一步推动非线性光学效能的极限。同时,智能算法与机器学习的融合将赋予系统自适应调节及故障自修复能力,推动智能光网络和光计算的落地。

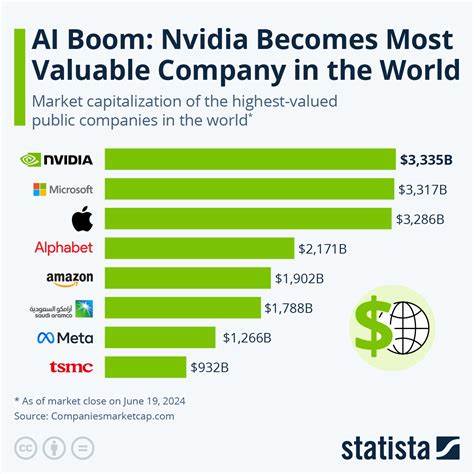

总的来说,硅基可重构可编程全光信号处理芯片作为实现未来高速、低耗能和多功能光子系统的关键技术,正持续引领着光通信和光计算的新潮流。它不仅有望彻底革新信息传输和处理模式,更将在人工智能、大数据及量子信息等多个前沿领域发挥引领作用,推动全球数字经济的持续繁荣与发展。