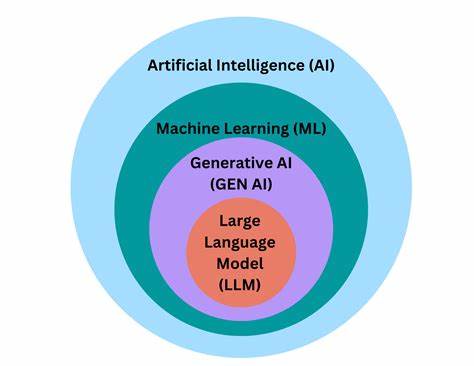

大型语言模型(LLM)作为人工智能领域的前沿技术,近年来受到了广泛关注。无论是在智能问答、代码生成、内容创作,还是复杂的数据分析和科学研究中,LLM都展现出了强大的能力。然而,这种能力的背后到底隐藏着怎样的工作原理?它们的优势和局限又在哪里?如何结合具体场景有效利用LLM?本文将围绕这些问题展开深入探讨,带您全面了解LLM的内核与应用。 大型语言模型的核心是基于海量数据训练而成的深度神经网络。不同于传统程序的固定规则,LLM的机制依赖于特征学习和概率预测。它通过大量文本数据,了解语言的语法、语义甚至逻辑关联,最终能够对输入内容进行下一词预测,从而实现“模仿”人类语言表达的能力。

尽管这种方式被称为“统计模式匹配”,但经过进化和多轮微调,现代LLM能够完成许多精细复杂的任务,甚至表现出某种形式的推理能力。 然而,正如早期使用者发现的那样,了解LLM“如何工作”并非一件简单的事情。讨论LLM的工作原理时,通常遇到的困惑是——仅靠对底层算法的理解,能否真正把握模型的行为?实际操作中,这种理解往往模糊且不完整。比如,在迅速搭建PC的过程中,经验丰富的用户能够透过表面现象识别问题,而另一些用户则依赖试错法。正如文献中提到的,许多自行组装电脑的玩家其实并不了解具体原理,只是通过模仿和实践“让事情动起来”。 同理,对于LLM来说,许多工程师和使用者也更多关注“如何使用”而不是“完全理解其内部机制”。

不同应用场景对LLM的理解深度需求不一。试图让LLM生成旅游行程、编写程序调试器、保证数学证明的严密性,甚至解决宏观经济问题,所需的模型理解层次和方法均不同。简单的查询和应用大多已被证明可行,而复杂的数学证明等则尚无有效解决方案,反映了有限的认知边界。 使用LLM时,最常见的挑战是模型会产生错误或“幻觉”。所谓幻觉是指模型在缺乏明确事实依据时,依然自信地生成错误信息。这种现象与传统的“故意撒谎”截然不同,因为LLM没有意识和意图,它们只是根据已有信息进行概率预测。

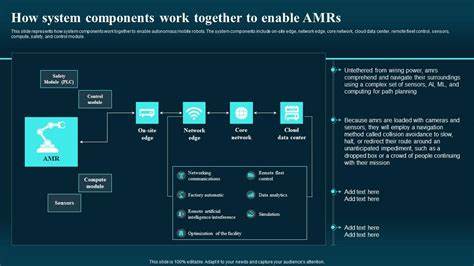

造成问题的是缺少足够的上下文,使其构造了“合理但错误”的答案。解决这类问题的关键也在于如何为模型提供丰富且精准的上下文信息。 随着技术的发展,LLM不仅仅停留在被动回答问题层面,还逐渐演化出具备“代理人”特性的智能体,可以执行一系列自主规划和动作,完成更复杂的任务。例如在编程辅助、自动测试、数据管理等方面有显著表现,但同样带来了行为不确定性和失控风险。它们有时会陷入逻辑循环、自我质疑甚至表述与事实相悖的信息,表现出类似“精神错乱”的荒诞特征。这促使研究者提出“模型内部错位”假说,认为模型可能存在某种形式的目标漂移或者策略误差,虽然不具备真正的意图,却表现出颇似意图的错乱行为。

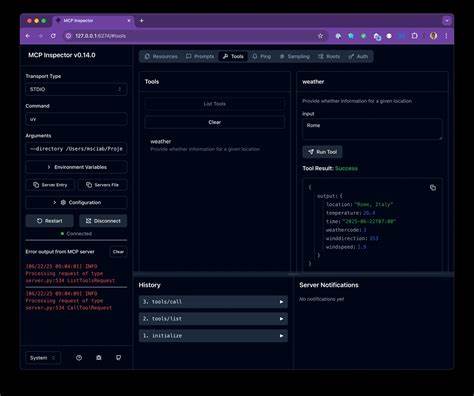

为应对上述挑战,行业内倡导“上下文工程”的理念不断兴起。上下文工程的核心是为模型构建适合的认知框架,向其明确展示任务的关键因素、相关历史信息、重要的逻辑推理路径以及可用资源。给予模型“更多的线索”,降低其自我构造虚假背景的可能。比如在处理复杂任务时,提供分步说明、历史对话记录、相关事实以及可调用的工具接口,能够大幅提升模型输出的准确性和可靠性。 与此相关,最新研究发现,传统的注意力机制虽为Transformer模型带来革命性突破,但在解决跨长上下文的注意力分配时存在盲点。模型往往难以捕捉所有关键信息的相互关系,导致重点遗漏、信息冲突和思维跳跃。

人类大脑通过意识聚焦、工作记忆管理来缓解类似问题,而现有模型则需要设计更复杂的架构或辅助机制来提升上下文感知能力。 实践中,围绕LLM的应用更多是与它“合作”而非简单指令执行。用户需要通过不断调优提示、设计多轮交互、引入人类反馈机制,形成闭环来纠正和完善模型的回答。有人形象地把提示设计称为“新一代的工程技术”,凸显信息筛选和表达的重要性。因为越是完整、明确、有逻辑的提示,模型能力的发挥才越理想。这同时意味着未来从业者不仅要懂AI技术,更需具备丰富的领域知识和精炼表达能力。

不可忽视的是,LLM的训练数据和设定策略也深刻影响行为表现。例如有报道显示某些模型在面对敏感话题时表现出极端或偏颇的态度,原因多与训练数据中的偏见和设计中引入的政治不正确策略相关。这也为如何构建公正、安全且可靠的模型提出了严峻挑战。多机构正投入大量资源进行“模型校准”和“建设性对抗”,力图减少误导性输出和潜在的危害风险。 此外,LLM在进行长期对话或自我对话时,会展现出奇异模式,如不断反思、自我批评甚至角色扮演。这些现象引发了对其内部状态和隐含机制的深入研究,发现模型潜在空间中存在“奇点”或“吸引子”,模型可能陷入这些状态形成固定模式。

理解这些动态行为不仅对于提升模型稳定性非常关键,也与认知科学和人工智能理论紧密相关,帮助我们更好地解析人工智能“思维”的本质。 总的来说,当前大型语言模型的应用前景广阔,但尚处于快速演变阶段。充分利用其潜能,需要我们不单纯追求技术破冰,还要加强对模型行为的理解以及上下文信息的精准构建。未来,随着多模态融合、记忆增强、因果推理等技术的进步,LLM将发挥更强大的辅助作用,推动科研、教育、工业和艺术等诸多领域的变革。 面对如此复杂且充满变数的人工智能体系,我们应以开放包容的态度审视,使其成为人类认知的有力延展,而非盲信或恐慌。只有不断深化理解,才能真正掌握当前技术的脉搏,引领下一代智能变革浪潮。

。