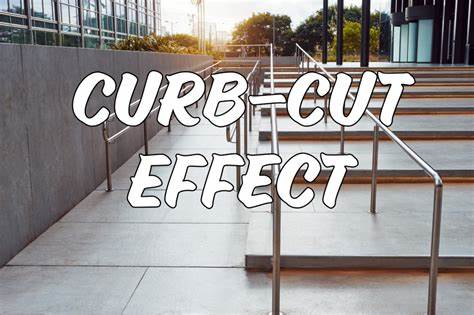

在现代社会,无障碍设计的重要性日益凸显,而其中一个特别引人注目的现象是“路缘坡道效应”。这一概念形象地描述了原本为残疾人士设计的便利设施,如何被更广泛的人群所使用和认可,并带来意想不到的积极影响。本文将深入探讨“路缘坡道效应”的由来、实际案例以及其对社会和经济层面的深远影响。 “路缘坡道”这一术语源自于城市街道的人行道边缘设计。这些坡道最初是为了方便使用轮椅的人士上下街道而设置的,目的是消除物理障碍,让残疾人士能够更便捷地融入公共生活。随着时间推移,这些坡道不仅成了轮椅使用者的福音,也极大方便了推婴儿车、购物车、行李拖车以及老年人和行动不便者通行,自然而然地成为了所有行人的便利设施。

这种现象象征着一种无形的社会进步,体现了当功能性设计被广泛采用后的普惠效应。 “路缘坡道效应”不仅限于体现在街道设计方面,还广泛存在于技术和服务领域。例如,电视的闭幕字幕,最初是为听障人士提供辅助,但如今许多非听障观众也常在嘈杂环境或学习语言时使用这一功能。视频游戏中的辅助功能,比如放慢游戏速度、色盲模式等,最初是为残障玩家设计,但越来越多的普通玩家发觉这些功能可以提升游戏体验。一些语音识别和朗读软件,也被视觉正常的用户用作学习工具或者节省时间的便捷手段。 这种现象让我们更加意识到“普适设计”的重要性,即设计任何环境或产品时,就考虑到所有类型的用户,无论其能力或需求如何,尽可能消除障碍,实现人人平等的使用体验。

普适设计的核心理念是最大程度地增强包容性和功能性,而“路缘坡道效应”恰恰是这一理念的生动体现。 此外,“路缘坡道效应”也带来了经济层面的积极影响。当企业和机构采取无障碍措施时,不仅帮助了特定的残障群体,还拓宽了市场边界,吸引了更多的客户群体,增强了品牌形象和社会责任感。例如,一个配备无障碍通道和辅助功能的商场,能够吸引更多家庭、老年人乃至临时受伤者。这种包容与便利带来更多的消费潜力,推动经济循环。 然而,“路缘坡道效应”也存在一些潜在的风险。

一方面,随着无障碍设计元素变得更加普遍和被普遍享用,社会和企业可能会忽视为残疾人群提供的专门支持,导致个性化需求被稀释或忽略。换言之,便利的普遍性有可能掩盖某些群体特定的困难,进而弱化专门针对残障人士的设计和政策安排。这就提醒我们在推进普适设计的同时,也需兼顾特殊需求,保持多元化和包容性的平衡。 当今社会,全球范围内都在积极推动无障碍设施的普及和提升,从城市公共交通、建筑设计到数字信息服务,无障碍理念不断深化。各国政府和社会组织迅速响应,出台相关政策规范,鼓励创新技术的研发和应用。创新不仅体现在技术层面,更融合了人文关怀和社会公正的价值观,使得设计者们不断反思如何为不同能力和需求的人群创造友好的环境。

“路缘坡道效应”作为一种社会现象,也推动了公众对残障议题的关注和理解,激励更多人支持和参与无障碍环境的建设。教育宣传活动越来越注重让普通大众认识到,帮助残疾人完成的改造,有时同样令他们自身的生活变得更加便利和安全。在这一过程中,社会的整体包容性水平得到提升,进一步促进人与人之间的尊重、平等与和谐。 数字时代的到来也为“路缘坡道效应”注入了新的活力。智能手机、APP软件、语音助手等数字产品,通过设计无障碍功能如语音识别、放大字幕、多语言支持等,为各种用户群体提供了多样化的体验。越来越多开发者认识到,只有考虑不同需求用户的使用感受,才能打造真正具有竞争力和生命力的产品。

与此同时,数字无障碍的推广有助于缩小数字鸿沟,促进信息平等传播,增强社会凝聚力。 总的来看,“路缘坡道效应”不仅是一种设计现象,更是现代社会迈向公平、公正和可持续发展的重要标志。它反映了设计与科技对于社会文化的影响力和责任感。真正理解并善加利用这一效应,不仅可以改善残障人士的生活质量,也能够让更多人从中受益,激发更多创新,推进人类社会的包容性进步。未来,在更多领域践行普适设计理念的同时,期待“路缘坡道效应”持续发挥更大的正面作用,帮助构建一个真正无障碍、人人共享的美好世界。