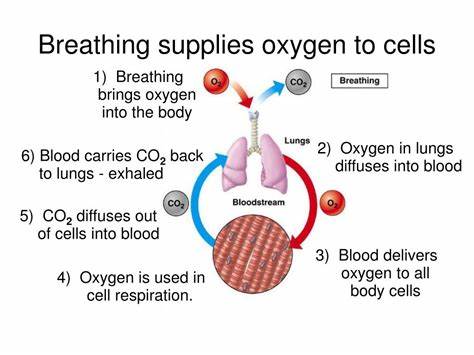

当我们深吸一口气,氧气进入肺部并迅速进入血液,为全身细胞提供燃料时,我们往往忽略了生命体呼吸的多样性。人类属于需氧生物,依赖氧气释放食物中的能量,但地球上的单细胞生物却远不止这一种呼吸方式。许多微生物在远离氧气的极端环境中生存,使用硫、锰等其他化学元素进行无氧呼吸,从而获取能量。长期以来,科学界认为有氧呼吸与无氧呼吸是难以共存的,因为氧气对无氧呼吸的生化途径构成毒害。然而,最近黄石国家公园的一个微生物突破了这一约束,它能够同时使用氧气和硫进行呼吸,展示了生命代谢的非凡适应性。黄石公园著名的熔彩泉以极其复杂的化学环境著称,这里既有富含氧气的区域,也存在完全缺氧的水域,这种不均匀性为双重呼吸细胞的存在提供了理想条件。

研究人员在该区域采集了一种名为Hydrogenobacter RSW1的细菌,它属于Aquificales纲,广泛分布在火山热泉等极端环境中。通过实验室培养发现,RSW1不仅能在无氧时利用氢气和元素硫产生硫化氢维持生命状态,还能在添加氧气的条件下快速生长,并且奇特的是,细胞在呼吸氧气的同时仍旧持续产生硫化氢,表明它能够同时进行有氧和无氧代谢,两种呼吸方式并行不悖。如此独特的代谢机制,颠覆了传统微生物学中认为有氧呼吸和无氧呼吸互相排斥的观念。RSW1的代谢优势可能正是对其生活环境极度不稳定氧气供应的一种回应,使它得以在氧浓度忽高忽低的环境中灵活应对,获得更多能量,增强生存能力。此前也有观察到某些细菌能够同时进行有氧呼吸和硝酸盐的无氧呼吸,但这些过程路径各异,且协同存在通常伴随着能量消耗或代谢负担。相比之下,RSW1的硫氧双重呼吸不仅无负担反而增强了细胞活力,这极大激发了生物学界对代谢多样性的重新认识。

探索RSW1如何避免氧气对无氧呼吸系统的破坏,成为当前研究的重点。有学者推测,这种细菌可能在细胞内部形成特殊的化学复合体,对氧气进行高效“捕获”和隔离,确保无氧代谢系统不受氧气干扰。双重呼吸的发现在微生物学中具有重要意义,它不仅为理解原始生命如何适应地球早期大气氧气逐渐增加的“伟大氧化事件”提供了示范,也为未来生物能源和环境修复领域开发新技术提供了灵感。地球早期数十亿年间,大气和海洋中的氧气极为稀少,多为无氧微生物主导生存。随着蓝细菌等光合生物大量释放氧气,环境剧变,许多生物面临前所未有的氧气毒害压力。能够在此转变期同时利用有氧和无氧代谢的生命体或许正是生命进化的桥梁,帮助它们在新环境中存活并繁衍。

除了RSW1之外,另一类线状的“线状细菌”也展示了类似但物理隔离的双重呼吸能力,它们一端在富氧水域进行有氧呼吸,另一端深入缺氧沉积物内部进行无氧代谢,通过身体空间分割两种过程,实现代谢的协调共存。与此不同的是,RSW1则是在单一细胞内部同时运行这两种相互矛盾的代谢路径,显示出更为复杂的细胞内组织和调控能力。科学家相信,随着对极端环境微生物的持续探索,类似RSW1的未知代谢模式将被不断发现,极大扩展生命科学的边界。理解这些微生物在环境变化中的生存策略,不仅有助于揭示地球生态系统的运作机制,也对极端环境生命可能的存在提供了新视角,这对于寻找地外生命尤其重要。在地球外星体如火星和木星的卫星上,类似极端环境和化学条件可能孕育出具备复杂代谢能力的微生物。探究RSW1代谢机理不仅是基础生物学研究,还能为未来生物技术应用打开新天地,比如设计对氧气敏感的厌氧微生物,提高生物能源产出效率,或利用它们清理环境中的硫化物污染。

随着对双重呼吸现象认识加深,研究者们正努力解码细胞是如何在分子层面实现两种截然不同的呼吸机制共存,这涉及蛋白质复合体组装、代谢通路调控及细胞内部氧气动态管理等复杂过程。科研人员已经利用基因组测序和代谢组学手段对RSW1进行了深入研究,寻求与传统有氧和无氧呼吸菌株明显不同的基因和蛋白质,期待揭示独特的酶系统和电子传递链组成。未来发展中,将进一步结合高分辨率显微技术和单细胞测序,观察细胞内部的空间分布和代谢活动,确定两种呼吸是如何在微观层面侧旁并行,避免相互干扰。此外,模拟极端环境条件的微型生态系统也将被搭建,用来研究RSW1在真实环境中的行为模式及适应机制。黄石公园的发现告诉我们,生命远比想象中更具创新力和韧性,也提醒科学家们不能被既有理论所局限。自然界中仍存在诸多未解之谜,等待我们去探索和理解。

微生物不只是地球生态系统的无名英雄,也可能是揭示生命起源和演化关键密码的重要窗口。双重呼吸微生物的诞生,正是生命包容性和多样性的生动体现。在未来的研究道路上,它们将继续引领我们走向对生命全新层面的认识和更深刻的思考。