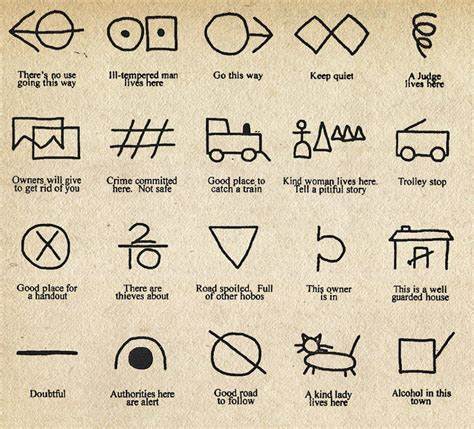

在19世纪末至20世纪初的美国,流浪汉这一身份拥有远超今日通俗意义上的含义。那时的流浪汉,或称“hobo”,是一群以搭乘货运火车为生的行走工人。他们不只是单纯的无家可归者,而是形成了独特的亚文化社群,拥有自己的生活方式、价值观和秘密代码。借助这套象形符号语言,早期流浪汉得以在广袤复杂的铁路网络中获取信息、传达警示和寻找帮助,这也成为他们生存的重要工具。流浪汉的象形符号语言常被称为“hobo code”,这是一套由简单图案组成的视觉符号体系,刻画于墙壁、桥墩、水塔基地等固定表面,是他们在陌生城镇和路线上的地图与指南。其起源可以追溯至这群漂泊者为了彼此辨识而逐渐形成的秘密交流方式,既是文化的产物,也是生存策略。

正如历史学者和文化研究者所指出的,hobo code不仅是信息的载体,更蕴含着流浪汉社区独特的道德观与社会关系体系。符号的种类丰富多样,包含指示安全住所、提供食物的好心人、危险区域甚至潜在威胁的警示。如一个圈中带有箭头的符号常代表“去那边有饭可以吃”,而刻有斜杠的符号可能意指“这里不安全,需要谨慎”。这些标记的意义简洁直接,却极为实用。此外,一些符号带有拟人化或动物意象,例如猫代表友善之人,火车图案表示易于搭乘的线路。这些象形符号的使用反映了流浪汉对环境的敏锐观察力以及适应复杂社会环境的智慧。

尽管后续学者和流浪汉历史专家对hobo code的使用频率和普及度持谨慎态度,认为其存在可能被后代故事润色和夸大,但不可否认的是,它在流浪汉群体中具有一定的符号性和文化象征意义。流浪汉以其传奇的故事和神秘图案维护着自己的身份认同,同时有效地隐藏了自身的活动轨迹,避免社会大众的歧视和执法的干扰。除了象形符号,流浪汉文化还独创了被称为“moniker”的签名习惯,通过在火车车身或公共场所书写特定的绰号,标注个人的历程和归属感。可以说,这种行为是现代街头涂鸦文化的先声,对后来的城市文化产生深远影响。学界普遍认为,流浪汉的象形符号语言及其伴随的伦理规范展现了一种基于自由、互助和尊重的社会微系统,在动荡的工业化时代给予了弱势群体一份归属和自我保护的力量。现代人研究这段历史,不仅是解读一套视觉密码,更是在探究一个群体如何用极简工具书写自己的生存之道。

如今,随着数字化传播和社会文化的不断演进,曾经的hobo code提醒人们:语言和符号不仅仅是沟通的桥梁,也承载着文化记忆与身份认同。电子时代虽然更便捷,但早期铁路上那斑驳的墙面和粗糙的木梁上刻画的符号,却依旧诉说着一段关于勇气、智慧和自由的流浪故事。深入了解这套独特的象形符号语言,有助于我们更加全面地认识美国社会的历史脉络,感知那些被边缘化群体所创造的文化价值。许多博物馆和文化机构开始注意到这些象形符号的历史意义,推动更多相关的研究和展览,让公众重新认识这段鲜为人知的铁路底层文化。作为文化遗产,hobo code提醒我们尊重和理解多样化的生存形态,同时也启发当代社会反思如何为弱势群体创造更多支持和认可的空间。总结来看,早期20世纪流浪汉的象形符号语言不仅是一种简单的秘密代码,更是一种反映时代精神的文化表征,具有重要的历史价值和文化启示。

它连接了过去与现代,边缘与主流,自由与秩序,展现了人类文化创造力的无穷魅力。