在现代分布式系统和微服务架构中,服务调用的可靠性和响应速度至关重要。面对不稳定的网络环境或瞬时的服务端压力,重试机制成为保障请求成功的关键手段。其中,指数退避(Exponential Backoff)因其逐渐延长重试间隔、有效缓解压力而被广泛采用。然而,传统的指数退避实现通常伴随着复杂的计算逻辑和可维护性较差的问题,增加了代码的复杂度和潜在的缺陷风险。近年来,业内提出了一种更为简洁高效的实现方式——使用查找表(Lookup Table)替代动态计算,实现简化的重试等待策略。本文将全面剖析这种方法的优势与实践,帮助开发者提升服务调用的稳定性和效率。

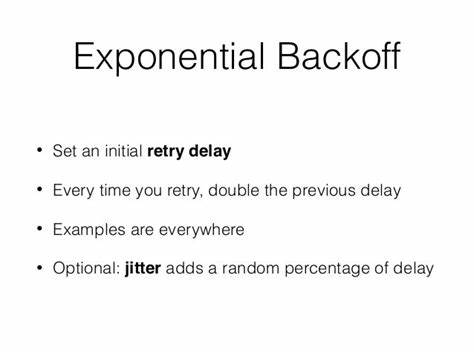

指数退避作为重试机制的核心理念,是指在每次失败后逐渐延长等待时间,以防止对服务端造成更大的压力。传统实现多通过基于初始等待时间乘以一个指数函数(通常是2的幂次)动态计算当前重试间隔,同时辅以轻微的随机抖动(Jitter)防止同步重试导致的“重试风暴”。这样的设计虽然有效,但在实际编码中往往涉及多个变量且范围广泛,代码阅读和调试不够直观。尤其是在重试次数固定且预估范围不大的场景下,过于复杂的计算逻辑反而容易导致理解和修改的困难。简化的重试等待策略主张抛弃动态计算转而使用一个固定的查找表来存储预定义的延迟时间序列。每次重试时,直接从该表中取出对应的等待时间,再加上合理范围内的随机抖动,等待后再次尝试请求。

这种做法具备多方面优势。首先,代码逻辑更加清晰,所有延迟时间一目了然,提升了代码可读性和可维护性。其次,避免了在循环中进行多次计算和变量赋值,减少了潜在的计算错误。例如,传统方式中指数增长容易超过最大等待时间的限制,而查找表直接将最大值重复,确保了界限的稳定。再者,使用查找表的设计能让开发者轻松调整重试策略,只需更改表中值即可,而无需深入理解指数函数和抖动计算。实践中这种方式也证明了较高的灵活性和稳定性。

简化策略中,随机抖动通常限定在±25%之间,保证等待时间既平滑增长,同时避免多个重试请求同步唤醒带来的线程或连接冲突。相比传统通过计算动态倍率生成抖动值,查找表方法降低了计算负担,确保随机性同时不影响整体性能。从实现角度来看,简化重试等待策略同样便于集成和扩展。查找表可以视需求调整大小和具体数值,从短时间快速重试到长时间间隔的缓冲,都能涵盖,且不必担心复杂的逻辑错误。对于需要记录或分析重试策略行为的系统,固定的延迟序列也方便日志追踪和异常诊断。这种模式同样契合现代云原生和微服务的发展趋势,强调小巧灵活的代码模块和易于维护的工程实践。

此外,简化的指数退避策略更利于新手开发者理解和采纳,降低团队学习成本,提高整体代码质量和效率。更重要的是,它强调了软件设计中的一个核心原则:当解决固定且有限的问题时,选择直接明了的解决方案胜过动态生成复杂值。虽然指数退避中动态调整延迟在某些高度动态的场景下不可或缺,但对于绝大多数常见服务调用的重试逻辑,简化方法提供了更便捷且无损效果的选择。简化的重试机制不仅提升了代码的可维护性,也在一定程度上优化了系统在面对临时故障时的响应表现。通过减少变量和跨循环依赖,降低了开发过程中出现的隐藏bug概率,同时利用查找表带来的清晰结构,方便团队成员沟通与迭代更新。总的来说,简化的重试等待策略以查找表为核心,取代了传统指数动态计算与复杂抖动逻辑,成为现代服务调用中实用且高效的方案。

开发者应当根据自身业务场景评估适用性,积极采用这一思路,实现更加稳定、可控且易于维护的服务接口重试机制。未来,随着分布式系统复杂性的不断提升,类似简化设计理念将愈发重要,推动行业迈向更加规范和优雅的开发实践。