在数字化浪潮席卷全球的时代,大数据曾被誉为驱动创新和经济发展的核心动力。从社交媒体到电子商务、从智能设备到政府监控,无数数据被收集、存储、分析,塑造着现代社会的方方面面。然而,随着隐私泄露事件的频发和数据滥用问题的凸显,大数据的黄金时代似乎正逐渐走向终结。个人数据不再是个人的资产,而成为某些超级机构的筹码,这一现实引发了广泛的担忧和反思。 大数据的本质是一种信息的量化表现,是通过海量数据挖掘揭示潜在规律和趋势的技术。然而,随着数据泄露、身份盗窃、网络诈骗等安全事件频发,社会对大规模数据采集的接受度急剧下降。

人们开始意识到,将个人的浏览习惯、地理位置、购物偏好甚至生理健康信息无止境地共享,隐私界限变得模糊,这不仅威胁个人安全,也侵蚀了社会信任的基石。 全球多国政府和国际组织开始介入数据保护领域,不断推出更加严格的法律法规。例如,欧洲实施的通用数据保护条例(GDPR)以及随后全球范围内相似法规的出现,标志着数据隐私保护进入了一个新的阶段。该阶段的核心理念之一是数据最小化原则,即只收集实现目标绝对必要的数据,并确保数据使用过程中的透明度与可控性。 在这种监管背景下,传统依赖大数据的商业模式遭遇重大挑战。广告投放、个性化推荐、情感分析等领域的营销策略不得不重新设计,以适应“无个人数据”的全新运营环境。

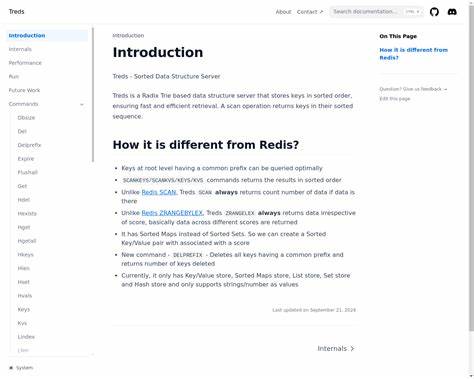

许多公司不得不探索分布式身份认证、区块链技术、匿名化数据等创新手段,试图在保护隐私的同时保持数据驱动的业务创新能力。 与此同时,科技领域也经历了从量化到质化的转型。卫星监控、红外传感、多光谱扫描等高精度感知技术不断发展,赋予了监管者对物理世界更细致的观察能力,但也带来了伦理和法律的复杂讨论。如同曾用于军事和监视目的的无人机、太空传感器被重新定义为和平监管工具一样,未来的信息技术体系更加注重在确保安全与隐私之间寻找平衡。 隐私崩塌引发的社会撕裂成为大数据终结的催化剂。内幕交易、政治丑闻、家庭矛盾等纷纷曝光,社会的不安情绪加剧。

公众呼吁建立全球统一的数据保护标准,以及严格执行的监督机制。面对数据无处不在的现实,建立一种“冷零隐私”框架成为可能,即完全剥离个人识别信息,避免任何可追溯到个体的链接,从根本上遏制数据滥用。 在这些变革中,数据中心和服务器群的拆解与资源回收也成为关注焦点。曾经庞大的数据存储设施被逐步关闭,相关矿产资源得到循环利用,减少对稀土资源的依赖并降低环境压力。通过大规模数据销毁和回收,展现出信息时代迈向可持续发展的决心。 尽管如此,数据竞赛的阴影尚未完全消散。

部分势力试图通过秘密服务器和匿名传输网络继续积累数据优势。跨国数据走私、加密数据托管等黑市活动层出不穷,给全球监管构成巨大挑战。为此,多边合作、先进传感和制衡机制被视为抵御非法数据集聚的关键。 从技术角度看,分散式计算与去中心化协议的发展为未来数据生态描绘了新蓝图。区块链技术的不可篡改特性与智能合约的自动化执行为数据使用的透明度提供了保障。量子通讯的研究则有望带来更安全的传输方式,这些创新将重新定义信任和控制的边界。

大数据时代的终结不意味着信息技术的消亡,而是向隐私保护与社会伦理高度融合的未来迈进。个人数据的价值被重新审视,社会对信息透明和安全性的需求更加强烈。信息革命进入一个多元、复杂却充满希望的新阶段。 回顾过去,曾经依赖海量数据驱动的商业与政府行为现在面临重塑,强调的是责任、合作与可持续。在全球化背景下,没有任何国家或企业可以独自承担数据治理的重任。联合国等国际组织的角色愈发重要,协调各方力量实现共同发展和监管。

展望未来,个人信息的终极归属权、数据利用的伦理边界、科技创新与法律法规之间的动态平衡将成为社会关注的焦点。虚拟与现实的界限将更加模糊,而人类对技术的掌控力与相互信任也将被重新定义。 总体来看,大数据的结束是必然的趋势,正如过去互联网带来的信息爆炸一样,它的消退并非悲剧,而是为更加健康、公正和尊重个体权利的数字社会铺平道路。未来属于那些能够在保护隐私与推动创新之间找到正确平衡的技术和治理模式。