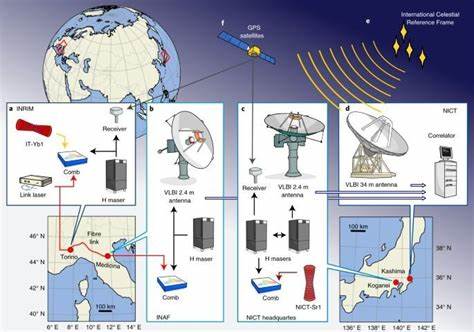

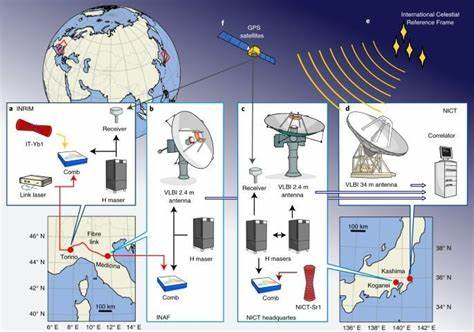

近年来,朝鲜民主主义人民共和国在其核计划方面的活动愈发引起国际社会的广泛关注。除了核武器研发与试验外,近期卫星图像显示,朝鲜开始主动排放铀加工过程中产生的废水,并且排放路径直达流入韩国的河流水域,引发了重大的环境和安全问题。这种废水中含有高度危险的核材料,具有极大的放射性和毒性,对周边生态环境以及居民健康构成潜在威胁。 朝鲜北黄海省平山市的铀精炼厂是整个朝鲜核武器生产链条中至关重要的一环。该厂负责将开采出来的铀矿石转化为铀精矿,也称为“黄饼”,这种物质是下一步浓缩核材料的基础。过去,该厂通常将产生的废水送至河对岸的沉淀池进行处理,避免直接排放到自然水体。

然而,根据卫星影像分析,随着沉淀池容量逐渐达到极限,朝鲜似乎开始通过新挖掘的地下排水通道直接将未经处理的废水排入河流。 通过使用美国环境系统研究所提供的World Imagery Wayback服务及WorldView-3高清卫星影像,专家们观察到铀废水从沉淀池沿着排水渠道流入小溪,这条小溪约有两公里长,最终汇入易松江,流经韩国江华湾后进入黄海西部海域。此举直接将放射性物质带入了韩国境内的水环境,给水质安全和海洋生态系统形成严重隐患。 卫星图像清晰显示,沉淀池内的黑色污泥不仅在池底堆积,甚至已经蔓延至水面,伴随着绿色藻类大量繁殖,显现出严重的污染迹象。更有甚者,朝鲜在沉淀池堤坝旁边挖掘的地下隧道形成了废水排放的直接通道,使得铀浓缩废水未经任何处理便流入河道,违反了国际环保规定和邻国环境安全的基本原则。 这一非法排放行为早在2019年就曾引起关注。

当时部分机构报道疑似老化管道导致的废水泄漏,但经过韩国统一部的水样检测,未发现异常辐射物质。如今情况明显改变,朝鲜有意识地进行了排水系统的建设和废水排放,显示其无视国际社会的监督和邻国生态安全。 这项卫星影像监测结论最先由美国民间卫星专家雅各布·博格尔在2023年初公布,随后韩国安全战略研究机构的专家布鲁斯·宋学钟博士持续跟踪分析,确认了这一排放行为的持续性和规模。布鲁斯博士表示,朝鲜此举不仅是环境污染问题,更反映了其在核武器生产上的不透明和危险倾向。 该铀废水一旦进入易松江水系,便会通过其南流与汉江汇合,最终流经具有重要生态和经济价值的江华湾及京畿湾,影响范围广泛。韩国海洋生态系统的鱼类、水鸟和湿地生态可能承担重大的生态压力。

此外,通过食物链放射性物质的积累,还可能对渔业和沿海居民的健康造成长期威胁。 韩国方面虽然此前检测未发现高水平放射性物质,但随着排放的规模和方式发生转变,未来监测工作面临更大挑战。有关部门需加紧水质及生物样本采样频率以掌握真实影响。同时,政府层面也需与国际社会协作,推动朝鲜停止此类排放行为,保护半岛生态环境。 此外,这起事件再度凸显朝鲜核计划的隐秘性和对周边环境安全的破坏性。作为全球核裁军和核不扩散体系的重要一环,朝鲜的此类违规举措对区域稳定带来额外压力,也使得相关国家在战略安全和环境保护之间需要找到平衡点。

国际社会对于核武器相关的环境污染一贯高度关注。铀加工废水如果未经过有效处理,其中的放射性物质不仅可能渗入地下水体,还能在水域中导致长期污染,影响饮用水安全和农业用水。此外,生态系统一旦遭到破坏,复原耗时且成本高昂。 朝鲜此次通过地下隧道和排水系统主动排放废水,不仅缺乏环保意识,更是公然对国际环保规范的挑战。未来推动半岛和平与安全进程,需将环境安全问题列入多边谈判议程,增强监督机制和信息透明度。 半岛紧张局势加剧与环境恶化形成恶性循环。

环境问题往往被忽视,但它直接关系民众的生命健康和区域经济发展。受污染的水域逐渐减少可用资源,将促使相关国家加紧应对,防止负面效应波及更广范畴。 在此背景下,相关研究机构应加强遥感技术和卫星影像分析能力,实现对朝鲜核设施及排污行为的持续监控。公众需要更多权威信息以认清局势,推动国际舆论形成压力,促进朝鲜遵守国际环保标准。 未来,朝鲜一旦改善核废水处理技术,采取合理措施减少环境影响,将为推动和平环境奠定基础。反之,任意排放核废水不仅伤害邻国环境,也最终损害自身民众安全与健康。

朝鲜行为的环境后果值得各界深刻反思。 综上所述,朝鲜向流经韩国水域排放铀废水的行为,不仅造成了生态环境的潜在污染,还引发周边国家对核安全与环境保护的高度警觉。随着卫星技术的进步,外界能够更精准监测朝鲜的核废水处理状况,但如何促使其改变污染举措仍是面临的难题。国际合作与持续监督将成为关键,确保半岛生态环境和区域和平稳定得以维护。