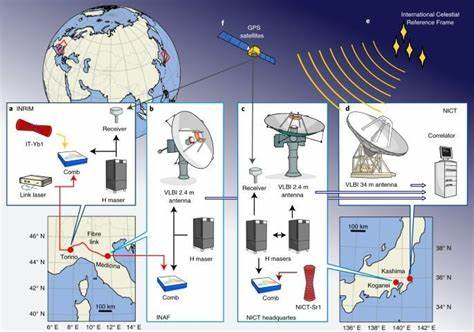

光学原子钟因其极高的频率和精度,成为当前计时领域的重要研究方向。相比传统的铯原子钟,光学原子钟能够在更短时间内实现更高的频率稳定性和准确度,这为基础物理研究、全球导航系统和高频金融交易等领域带来了革命性影响。然而,要实现不同国家和地区间光学原子钟的有效对比与同步,通讯技术的支持尤为关键。光纤和卫星连接分别代表着两种不同的国际时间传输途径,各自具有独特优势和技术难点。通过国际间对光学原子钟的比较,不仅能够推动全球计时标准的统一,也有助于检验基本物理常数的稳定性和检索潜在的新物理现象。光纤连接技术利用地下光缆传输时间信号,具备极低的延迟和抖动,支持超高精度的时间频率交换。

欧洲、日本和美国等地已成功部署多条用于光学钟网络的光纤链路,实现跨区域的时频传输和比较。光纤网络的主要优势在于其极高的信号稳定性,能够维持10的负18次方甚至更高数量级的频率稳定度。这使得科学家能够精确比对不同地点光学原子钟的输出,为校准新的国际秒定义提供数据支持。然而,光纤布线受地理限制,铺设成本高昂,且对区域基础设施要求较高,这限制了其在全球范围的快速推广。相比之下,卫星连接不受地理环境限制,通过全球导航卫星系统(GNSS)和专用激光链路,能够实现较为灵活的国际时频传输。卫星传输技术近年飞速发展,采用激光通信技术显著提高了数据传输速率和信号稳定性,逐渐缩小了与光纤传输的性能差距。

卫星链路的优势在于能够覆盖海洋和偏远地区,为全球计时网络形成补充与扩展。国际间大规模的光学钟卫星比较试验正在进行,部分数据显示其同步精度已达到10的负16至负17次方的水平。尽管还无法完全替代光纤传输,但作为冗余和补偿系统,卫星技术正展现出广阔的应用前景。在国际合作方面,通过联合实验和数据共享,各国科学团队不断优化光学原子钟性能与互连技术。基于光纤和卫星混合传输架构的多点光学钟网络日益成熟,使国际时间系统更加稳定和可靠。举例而言,欧盟推动的欧洲时频链路项目、中国的国家时频频率基准项目以及美国国家标准技术研究院(NIST)的国际合作,它们共同构建起分布式的光学时钟连接平台。

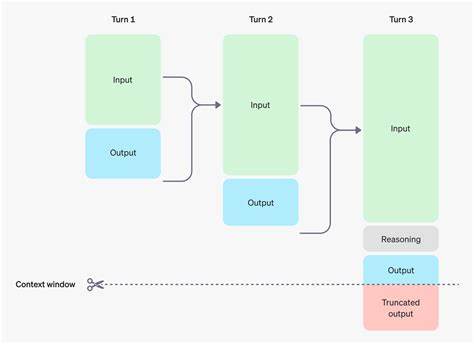

这不仅为时基系统升级奠定基础,也对地球物理学、天文学和基础物理测量提供高精度的时间参考。未来,结合量子通信和新型光学频率梳技术的光学原子钟将实现更精确、更快速的国际比较。技术的进步带来更紧密的时频同步,将推动国际时钟网络向跨洲级甚至全球级别的覆盖迈进。此外,人工智能和大数据分析的引入,将提高时钟性能评估的自动化和智能化水平,进一步促进时钟交换的效率和精度。总体来看,光学原子钟之间的国际比较是现代科学技术进步的象征,其背后的光纤和卫星连接技术持续突破物理极限。随着全球计时需求的不断增长,在国际合作推动下,具备高稳定性、高覆盖率和高灵活性的光学时钟网络正在加速形成。

未来,国际光学原子钟对比的深入发展,将为全球的科技创新和产业升级注入强劲动力,开启高精度计时新时代。