近年来,加密货币行业的快速发展带动了相关应用软件的繁荣发展,尤其是在移动端市场表现尤为突出。然而,随着这一趋势的兴起,Google Play应用商店中充斥着越来越多的恶意加密货币应用,严重威胁用户的财产安全和隐私保护。本文将详细解析Google Play中恶意加密货币软件泛滥的现象,回顾典型案例,分析背后的原因,并探讨有效的应对措施。 加密货币的兴起使得全球范围内投资者和用户大量涌向相关应用,利用手机便捷接入数字钱包、交易平台和矿工工具。然而,黑客和诈骗者也紧随其后,利用用户对加密货币的浓厚兴趣设计并发布伪装成热门软件的恶意程序。这些恶意应用往往包含钓鱼功能,伪装成官方钱包或交易平台诱导用户输入私钥和账户信息,进而窃取数字资产。

2018年,安全研究员卢卡斯·斯特凡科揭露了一款冒充知名以太坊钱包MyEtherWallet的恶意应用,该应用在Google Play上存续长达四天之久,虽未有用户下载,但其存在的事实已经引发安全专家的重视。这并非孤例,2018年初同类恶意应用曾被下载数百次,甚至还有针对知名交易所Poloniex的钓鱼软件成功入侵Google Play达数天。 Google Play在发现这些恶意应用后虽有删除行动,但处理速度缓慢,导致这些程序能够在平台上流传一段时间。此外,Google Play作为全球最大的移动应用市场之一,应用数量庞大,也使得安全审查面临巨大挑战。根据Cybersecurity公司RiskIQ的研究,全球20多个官方应用商店中存在661款不法加密货币应用,其中Google Play就占据了272款,数量远超其他平台。 为何Google Play的安全机制难以完全杜绝恶意应用?其原因主要包括技术审查手段与攻击方式竞争中的被动局面。

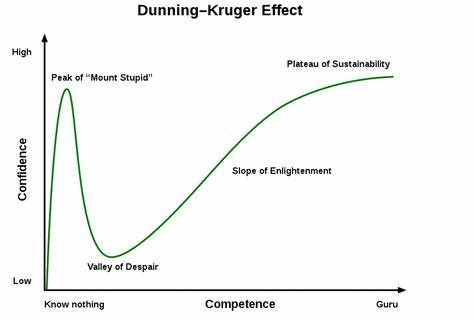

黑客不断更新技术,例如伪装成官方应用、利用复杂代码隐藏恶意功能,甚至利用社交工程诱使用户上钩,使得自动检测手段在发现和拦截恶意程序时滞后。此外,恶意软件开发者采用多账号、多版本发布策略,也加大了检测难度。 对普通用户而言,下载来自Google Play的应用往往意味着安全保障,但事实上,依赖单纯的应用商店审查远不足以确保账号安全。用户在面对声称提供加密货币钱包、矿工或交易工具的应用时,应保持高度警惕,仔细核实开发者信息、用户评价和应用权限要求。尤其是涉及私钥输入、资金管理功能的软件,切勿盲目下载和使用来路不明的版本。 除了用户个人警惕外,平台提供商也在不断强化安全防护措施。

Google于2017年推出了Play Protect安全功能,旨在自动检测并拦截潜在有害应用。然而实际效果仍有限,部分恶意应用仍能成功潜伏数日甚至更长时间。专家呼吁Google加快安全响应速度,升级审查算法,引入更多人工审核机制,提升应对复杂威胁的能力。 此外,社区合作在对抗恶意加密货币应用中表现出重要作用。安全研究员、行业组织和用户之间的通力合作能够更快速发现隐藏威胁,共享风险信息,从而协助平台及时下架有害程序。官方钱包和交易平台也积极参与举报和舆论引导,保护用户不受欺诈困扰。

值得注意的是,加密货币恶意应用问题不仅限于Google Play,苹果App Store同样遭遇类似挑战。2017年底,苹果应用商店就出现多款冒充MyEtherWallet的恶意软件,并一度跻身财经类热门排行榜。这显示出所有应用商店都需要持续改进安全防御措施,共同保障用户数字资产安全。 未来,随着区块链技术和加密货币市场的深入发展,恶意软件的攻击手段也将不断升级。除了技术层面的提升,提升用户安全意识成为关键。建议用户养成定期更新设备和软件、使用官方渠道下载应用、不随意点击陌生链接以及使用硬件钱包等安全操作习惯。

同时,监管机构应加强对数字货币市场的监管,推动建立行业标准和安全规范。 总结来看,Google Play平台上的加密货币恶意软件泛滥现象暴露出现有应用审查机制的不足以及攻击者手段的狡猾多样,给用户带来了严峻的安全挑战。面对这一状况,用户提升防范意识、平台提升安全防护能力以及全行业协作三者缺一不可。唯有多方共治才能有效遏制恶意软件的蔓延,确保加密货币生态系统的健康发展。只有当安全意识与技术手段同步提升,数字货币的广泛应用才能真正实现其潜力,并为公众带来更安全、更便捷的金融体验。