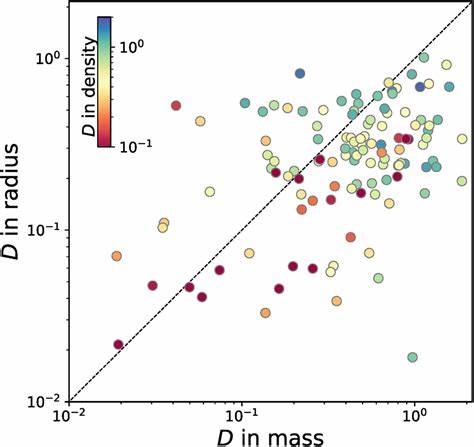

在太阳系和遥远星系中,我们常常将行星按大小进行比较,认为相似尺寸的行星应该在质量、密度甚至内部结构上表现出一定的一致性。然而,最新的天文研究表明,这种看似合理的假设实际上并不成立。虽然许多邻近的行星在半径上显示出相对一致的趋势,科学家们却发现这些大小相似的行星在内部构造和物质组成上存在极大的差异。这一发现不仅挑战了我们对行星形成和演化的传统理解,也促使科学家重新审视行星系统的复杂性及其多样性。近期发表在天文物理领域的重要论文通过详细分析大量观测数据,对多个行星系统内相邻行星的质量、半径和密度进行测量,揭示了这其中微妙的关系。研究团队指出,虽然相邻行星间的半径存在中度相关,但它们的质量和密度却显示出较弱甚至无显著相关性。

这说明尺寸相近的行星在其内部结构和组成上可以截然不同,即使它们处于同一个恒星系统。重复出现的‘豌豆荚’现象——相邻行星间在尺寸和质量上的统一趋势,似乎并不必然意味着这些星体具有相似的岩石含量或气态包层厚度。研究通过引入权重以衡量观测数据的准确性,力图得出更为可靠的统计结果。数据表明,在多数恒星环境下,行星间的尺寸统一性优于质量和密度的统一性,这暗示单靠行星半径难以推断其完整的物理属性和内部结构。例如在拥有多颗小型行星的系统中,有的行星密度远高于邻居,展现出更为浓密的岩石或铁质核心,而大小相近的其他行星则可能围绕稀薄的气体层,整体密度较低。影响行星内部结构差异的因素多样。

恒星的性质,如有效温度、金属丰度和年龄,被认为对行星的形成和演化过程起着关键作用。低温恒星系统往往表现出更强的行星质量统一性,而恒星金属含量较低、系统较老时,行星密度的统一性则更为明显。这可能与行星大气的演化流失、内部核心成分积累等过程相关。在行星形成的初期,原行星盘的物质组成和温度梯度不均匀会导致胚胎行星的物质积累发生差异。尽管后续的动力学演化可能令行星尺寸趋于一致,内部构造的差异往往难以弥合。此外,行星的形成轨迹与迁移历史也极其复杂,不同的轨迹和形成时间导致了它们在拥有气体包层或重元素丰度上的差异。

新的研究强调,天文学家在使用行星半径作为行星性质的代理指标时需要谨慎。单凭尺寸相似性做出行星组成和结构的推断,极易忽视其内部的深刻差异。探测行星质量精准度的提升、密度数据的丰富以及光谱分析技术的进步,将对揭示行星真实本质发挥至关重要的作用。这不仅有助于辨认行星是否具备潜在的宜居环境,也能深化我们对行星系统整体演化机制的理解。从更广阔的视角看,这些发现为宇宙中的多样性提供了新的视角。尽管宇宙中的行星大小存在某种程度的趋同,但其组成和结构的多样性反映了复杂且多变的形成历程,挑战了“类地行星”或者“类气态行星”简单分类的传统观念。

未来的天文观测任务如詹姆斯韦伯空间望远镜的进一步探测,以及专门设计用于测量行星质量和大气组成的仪器,将大大加深我们在这方面的认知。同时,高精度测定多行星系统中相邻行星的质量和半径参数,将有助于科学家解析行星形成的细节,推进对星系形成与演化的整体理解。综上所述,尺寸相近的行星并不意味着它们在内部结构和物理性质上也会相似。内核成分、气态包层厚度以及演化状态的差异塑造了宇宙中丰富多样的行星群体。正确理解这种差异不仅是天文学研究的新挑战,也为我们探索地外生命和宜居星球提供了关键线索。未来通过不断积累丰富的高精度观测数据,并结合理论模拟的进展,我们将逐步揭开远方星系中行星多样性的神秘面纱。

行星科学正站在一个全新的起点上,等待我们以更为细致的视角去探寻那些看似相似却大相径庭的星球世界。