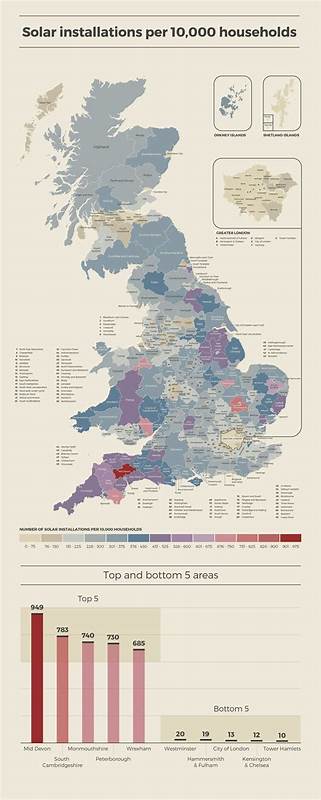

近年来,心理健康议题愈发受到全球关注,尤其是在疫情和经济不稳定的大背景下,精神疾病的患病率和自杀率显著上升。传统上,抗抑郁药物被广泛用作治疗抑郁症和相关精神疾病的主要手段,但越来越多的研究表明,社会经济因素对心理健康的影响不容忽视,这催生了一个引人深思的问题:免费现金援助,作为一种减轻贫困和经济压力的手段,是否能够在拯救生命上胜过传统的抗抑郁药物?免费现金援助,通常指政府或慈善机构直接向特定群体发放无附加条件的金钱,旨在缓解经济困境,提升生活质量。研究发现,经济压力是抑郁症和自杀行为的一个重要诱因,生活在贫困线附近的人群更容易遭遇心理健康问题。与依赖药物调节大脑化学成分的传统治疗相比,现金援助更多地从根本上改善了生活条件,减轻了负担,进而带来心理上的积极变化。来自低收入和中等收入国家的研究数据表明,在这些地区,因经济压力引发的心理健康问题更为普遍。世界卫生组织统计显示,低收入国家占全球自杀人数的77%以上,疫情期间这一比例进一步攀升。

巴西流行病学专家Daiane Borges Machado的研究强调,社会经济地位对人的生命质量和心理健康有着极其深远的影响。她指出,出生地、性别、肤色以及社会环境等因素会极大地决定一个人的生活轨迹及心理状态,其中贫困是促进精神疾病和自杀行为的关键因素之一。根据相关调查,收到免费现金援助的家庭,其成员的焦虑症状和抑郁率显著下降。现金援助不仅能够满足基本的生活需求,如食物、住房和医疗,还为受助者提供了一定的经济安全感,降低了因债务和失业产生的心理压力。此外,这种援助方式的灵活性和尊重受助者选择权的特点,有助于增强自尊心和控制感,进一步促进心理健康的改善。与抗抑郁药物的长期依赖和潜在副作用相比,现金援助作为一种预防和干预手段表现出成本效益较高的优势。

药物治疗往往需要医疗专业人员的指导和持久随访,这在资源稀缺的地区难以实现,同时,药物的副作用和个体差异也限制了其适用范围。相比之下,现金援助的实施门槛低,覆盖面广,能够迅速响应社会经济危机,为最脆弱群体提供支持。尽管如此,现金援助并非万能。其效果受多方面因素影响,包括援助金额、发放频率、社会支持系统及个人心理素质等。部分研究也提醒,短期的现金发放虽然能带来心理缓解,但长期效果依赖于是否能持续稳定提供经济支持和完善相关的心理干预服务。更为重要的是,心理健康问题是一种复杂的多因素结果,药物治疗和经济援助不应被视为互斥选择,而应相辅相成。

结合药物治疗、心理治疗和社会经济支持的综合干预模式,才是提升整体心理健康水平和降低自杀率的有效路径。例如,一些国家已开始尝试将现金转移政策纳入公共卫生战略,结合心理健康教育和社区支持,取得了积极进展。与此同时,针对低收入人群的免费现金援助项目也成为国际社会关注的焦点。全球多个非政府组织和联合国机构积极推广现金转移计划,作为减贫和促进心理健康的创新手段。这些项目不仅改进了受助者的物质条件,更在改善家庭关系、减少社会隔离和增强社会参与感方面发挥作用。值得注意的是,免费现金援助所引发的社会舆论也呈现两极化。

一方面,其支持者强调社会公平和公共财富再分配的重要性,认为现金援助可有效缓解社会不平等,促进精神健康;另一方面,也有人担心这种方式可能导致依赖形成,削减个人奋斗动力。对此,学界普遍建议采用科学设计的现金援助方案,结合教育培训和就业支持,确保援助对象能够实现长期的经济独立和心理复原。未来,随着数据分析和人工智能技术的发展,精准施策将成为免费现金援助更加高效和可持续的关键。通过大数据追踪心理健康指标和经济状况,政策制定者能够更科学地评估援助效果,优化资源分配,从而真正实现用最低成本挽救更多生命的目标。综上所述,免费现金援助作为一种社会经济干预手段,在改善心理健康和减少自杀风险方面展现出巨大潜力。它不仅直击抑郁症的根源——经济压力,还能激发受助者内在的生活希望和斗志。

与传统抗抑郁药物各有优势和局限,两者应被视为补充而非替代关系。未来公共卫生领域应更加重视社会经济因素对心理健康的影响,推动跨学科合作,整合医疗、社会保障和心理干预资源,打造多层次、全方位的心理健康支持体系。随着全球经济和社会结构的不断变化,创新型的精神健康政策将成为减少自杀、提升全民福祉的重要利器。免费现金的注入,或许正是拯救更多生命的关键一环。