随着软件开发的不断发展,环境复杂性和依赖管理问题日益突出,尤其是在跨平台和跨环境部署中,"它在我的机器上能运行"这句经典的调试话语成为了许多开发者心中的痛。来自肯尼亚的三位开发者Clein、Kelly和Ronald提出了全新的解决方案。他们通过Rust语言打造了一个轻量级、沙箱隔离的计算运行时Sphere,旨在为开发者提供一个简洁、高效且跨环境一致的软件运行体验。Sphere的诞生源于对现有工具链,尤其是Docker这样重量级容器技术复杂性的反思。虽然Docker极大推动了容器化技术的普及,但其庞大的体系结构和依赖规模,导致初学者和轻量级应用难以轻松驾驭。开发团队希望建立一个更加简单、高效的工具,能够在保证隔离性的同时,减少环境构建的开销,为小型项目和日常脚本赋能。

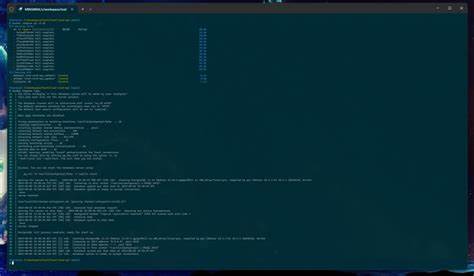

Sphere的核心设计理念是:每一次运行都在一个全新的、干净的临时目录内执行,避免了长期存在的文件和配置污染问题。这种“每次执行即新生”的沙箱策略保证了绝对的环境纯净性和应用行为的可复现性,使开发者无需担忧环境依赖导致的运行异常。此外,Sphere支持简单的声明式配置,通过一个名为.sphere的配置文件定义入口命令。用户可以编写简单的语句,例如echo输出一条消息,而后通过sphere命令运行,此时该命令会在独立沙箱执行,结束时自动销毁所有临时文件和环境,确保系统干净无痕。这对那些需要在不同机器间快速迁移或测试脚本的开发者来说,无疑大大提升了效率和安全感。Sphere另一个关键创新点在于其依赖组合能力。

开发者可以在一个Sphere配置文件的[dependencies]部分声明所需依赖的其他Sphere应用,运行时会自动将依赖注入执行环境,实现小工具模块化组合。这种方式不仅降低了应用体积,也极大增强了代码的复用和模块间的解耦。通过这种策略,构建复杂应用变得像拼接积木一样简单,让开发更加灵活高效。他们在GitHub上开源了Sphere计划,且致力于打造一套完整的生态系统,包括未来的SphereHub公共注册中心实现全局发现和共享,以及SphereGrid去中心化云平台,支持无服务器架构运行Sphere。这些远景目标展示了他们不仅仅满足于打造一种工具,而是希望建立一个全新的软件运行环境范式,推动软件开发从环境管理的噩梦中解放出来。Sphere目前的v0.1版本已具备基本功能,采用Rust实现保证了运行时的高性能和安全性,同时利用Linux命名空间和chroot技术增强沙箱隔离。

开发者们乐观地认为,随着开源社区的参与和反馈,Sphere将在性能、安全和易用性上持续成长和完善。Sphere为解决支持不同硬件和操作系统的跨平台执行难题带来新思路。开发者甚至在Android手机Termux环境下完成了最初的代码编写,展现了Sphere在多样化设备上的适应能力。这种便携和灵活性令其在移动设备和边缘计算场景中具有巨大潜力。总结来看,Sphere以其极简设计、高度隔离的沙箱模型和模块化依赖架构,解决了开发者苦恼已久的环境不一致和依赖地狱问题,为轻量级软件运行和组合提供了有力工具。它不仅有望成为Docker的强力补充,更代表了云原生和容器技术向更简洁、可组合方向发展的趋势。

来自肯尼亚的三位年轻开发者用Rust写出了这样一款创新性强、面向未来的软件运行时,彰显了全球软件开发社区的活力和无限可能。随着使用者不断增多和生态完善,Sphere或将成为下一代软件构建与运行的重要基石,推动软件开发进入一个全新的简洁高效时代。关注Sphere的成长,参与其开源社区,将有机会见证一个轻量级、跨平台、模块化沙箱生态从无到有的历程。无论是个人开发者还是企业团队,Sphere都提供了值得尝试的现代计算运行时解决方案,在软件复杂化且环境碎片化的当下,带来了极其宝贵的清新体验和灵感。