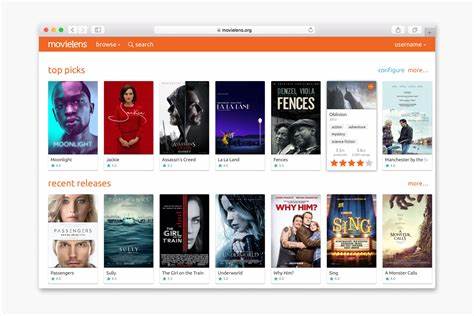

随着互联网的发展,信息爆炸的时代使得用户在海量选择中面临决策困境,尤其是在娱乐领域,如何精准地找到符合个人喜好的电影成为一大挑战。MovieLens作为一款基于协同过滤的电影推荐系统,自1997年诞生以来,一直致力于解决用户观影选择的难题,为全球数百万用户提供个性化的观影建议。本文将从多个维度深入解析MovieLens的独特价值与影响力。 MovieLens的诞生源于明尼苏达大学GroupLens研究实验室的研究项目。这个实验室专注于群体智能和个性化推荐技术的研究。早在1996年,GroupLens团队已开发了多款推荐系统,并与商业巨头合作,将推荐技术应用于电子商务领域。

因应另一个电影推荐站点eachmovie.org的关闭,GroupLens从其公开的匿名评分数据集出发,迅速搭建起MovieLens平台,旨在收集更多真实用户的电影评分数据以支持个性化推荐算法的优化。 作为一款基于网络的社区平台,MovieLens不仅仅是推荐电影这么简单,它通过收集用户的评分数据、观影偏好以及标签评论,构建了丰富的用户画像。其核心推荐引擎采用多种协同过滤算法,包括用户-用户协同过滤、基于项目的协同过滤以及正则化的奇异值分解(SVD)技术。这些技术使得系统能够精准预测用户对未观看电影的评分,从而推荐更符合其口味的影片。 针对新用户冷启动问题,MovieLens采取了创新的偏好引导机制。新用户在初次注册时被要求选择对若干电影类型或特征的喜好程度,比如黑色幽默或者浪漫喜剧。

系统基于这些偏好快速生成初步推荐列表,保证用户无需等待大量评分积累即可获得有价值的推荐体验。这种策略极大提升了用户初期的参与度和满意度。 除了算法上的优势,MovieLens还注重数据的高质量和社区互动功能。用户可以为电影提交标签,这些标签不仅是元数据的补充,同样推动了推荐系统对电影内容的深入理解。用户对标签的评级进一步促使推荐机制多元化,提升了个性化匹配的准确性。此外,MovieLens时常通过提醒和激励机制鼓励用户积极评分和评论,以对抗“评分懒惰”现象,确保推荐数据的新鲜度与可靠性。

在用户规模和数据量方面,MovieLens表现卓越。自诞生之日起,平台用户数量迅速攀升,截止目前,已有数十万注册用户贡献了超过一亿条评分数据。如此海量的信息为学术界和产业界提供了宝贵的实验数据。据统计,MovieLens数据已成为推荐系统领域最具代表性的开源数据集,推动了无数前沿算法的测试和论文发表。 MovieLens的影响力不仅体现在技术价值上,它还广泛受到媒体关注。1999年加拿大著名记者马尔科姆·格拉德威尔撰文介绍了MovieLens的创新理念,使其声名远播。

美国主流媒体如ABC的夜线节目也曾专门报道该平台,彰显了其在推动信息时代个性化服务进步中的代表性。 更值得一提的是,MovieLens背后的研究团队以社会心理学为基础,探索如何激发用户参与度。研究显示,提醒用户其评分具有独特价值感、设定具体且具有挑战性的贡献目标,可以显著提升用户活跃度。相反,仅仅强调评分带来的个人或他人好处并无明显激励作用。这样的洞察为设计更有效的社区激励机制提供了理论依据。 在电影行业,MovieLens的数据和预测能力被应用在市场分析和趋势预测上。

例如,有数据团队基于MovieLens评分模型开发奥斯卡奖项预测工具,通过精准分析观众评分趋势对提名和获奖情况作出科学预测,显示出推荐系统数据跨界应用的潜力。 随着技术的发展,MovieLens不断更新,支持多语言服务,扩充电影库,优化算法模型,目前已涵盖八千余部电影,提供涵盖从冷门独立电影到主流大片的丰富选择。其数据集还配备了标签基因组数据,提供超过一千万条基于标签相关性的评分,方便研究者深入挖掘电影特征与用户偏好之间的关系。 MovieLens不仅是一个电影推荐平台,更成为推荐系统领域教育和科研的重要实验基地。大学和研究机构普遍采用其开源数据进行教学和算法研发。 数百万条真实用户行为数据帮助检测理论算法在现实中的表现和优化,使得推荐系统理论与实践紧密结合。

展望未来,随着人工智能和大数据技术的进一步发展,MovieLens有望结合深度学习、自然语言处理等新兴技术,实现更智能化的推荐。例如,通过分析用户撰写的影评文本,从情感和主题多维度提升理解力,从而提供更加精准和个性化的推荐方案。同时,随着交互技术和移动终端的普及,MovieLens或将进一步融入多模态数据,增强用户体验。 总的来说,MovieLens作为一个开创性的电影推荐平台,不仅成功解决了用户个性化观影选择的难题,而且在推荐算法研究、用户行为分析和社区动力学等多领域产生深远影响。它向我们展示了如何通过技术与数据相结合,提升信息检索的精准性与用户满意度,将复杂的信息世界转化为每个人心中理想的观影清单。未来,MovieLens仍将在推荐系统领域扮演关键角色,推动个性化服务迈向新高度。

。