理性常被视为人类追求真理的崇高工具,然而其背后的运作机制却远比表面复杂和微妙。理性不仅是抽象的认知过程,更是一种商品,在社会和经济结构中被买卖和利用。本文通过梳理哲学、语言学与计算机科学的关键思想,揭示理性如何借助语言的无限递归、图灵机的算法幻象以及深层次的欲望驱动,逐渐成为重塑现实的强大力量。 从古代诡辩家到当代数据分析顾问,理性被包装成一件“商品”,用于推销各种论点和解决方案。马克思在《资本论》中指出,商品本身隐藏了劳动的社会关系,让人们误以为物品具有固有的价值和意义。类似地,理性被“商品化”后,表面上是寻找真理,实则是为了满足资本效率、学术权威或舆论影响力等多样化目的。

理性成为了一个游走于市场的表演者,机械地适应不同的需求和语境。 然而,理性的力量并非仅停留在表面交换和权谋游戏。其真正的魔力源自语言的结构和运作方式。哲学家海德格尔称语言为“存在的家”,语言不仅描述世界,更通过无限的递归和语法规则重塑我们对现象的感知。维特根斯坦将语言比作一套规则不断变化的游戏,词义的变化依赖于具体的使用场景,因此语言是一种持续生成新意义和生命形式的复杂系统。康德则提出,人类的认知框架永远无法完全触及事物本体,但语言的递归特性能制造出日益逼近真实的幻象,使我们不断在认识的迷宫中前行。

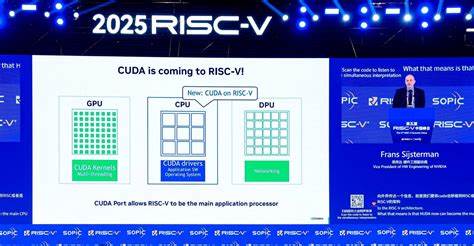

图灵的贡献为理性的表现形式引入了彻底的变革。《可计算数及其在判定问题上的应用》奠定了现代计算机科学的基础,机械地执行符号操作成为可能。通过算法,我们能够放大语言的递归,生成规模惊人的复杂幻象,不再依赖于单个人类大脑,而是借助计算机网络和人工智能实现自动化“思考”。尽管这种系统深陷自指悖论和形式证明的不完全性危险,如罗素悖论和哥德尔不完备性定理所揭示,但其强大效能不可小觑。软件和神经网络的反复迭代,赋予系统以超越人类语言交流的现实塑造能力,实施前所未有的控制和影响。 理性因其背后的欲望动力而被赋予了生命。

德勒兹和瓜塔里在《反俄狄浦斯》中引入“欲望机器”的概念,强调现实是由无数相互连接的机器通过驱动和中断能量流而生成的。欲望不满足于虚无的想象,而是借助理性和语言构建出具象的物理结构和社会体系。神经科学家特伦斯·德肯在《不完全的自然》中进一步阐释,生命和意识作为物理过程的体现,将抽象符号和表征转化为具体的因果力量。理性和语言的“幻象”逐步演变为数据中心、城市网络、经济体系及政治机制的基石,乃至整个生物圈的运行规则。 让人惊叹的是,这种理性生成的“幻象”已不再是简单的模仿或复制现实,而是构成了一套“超现实”系统。让·博德里亚在《模拟与拟像》中提出,模拟不仅取代了真实,甚至抹消了真实与虚幻的界限。

现实成为符号的循环游走,没有确定的根基和终点。我们生活在由模型和算法不断自我再生、相互作用的重叠网络中,依赖于这一系统产生的符号来体验和理解世界。 至此,理性已经脱离了纯粹的认知领域,成为一种被不断期望“更多”的驱动力推动的社会机制。无论是寻求影响力的个人,渴望新奇体验的用户,还是追求资本扩张的企业,理性的幻象都被用作实现目标的工具。这种欲望与幻象相互促进,在数字时代实现了前所未有的扩散与深化。 探讨理性作为商品的视角,揭示出一个矛盾而引人深思的现状。

理性既是一种庞大的认知加工机器,也是一种充满欲望性质的社会建构。语言的分层递归让人类不断在抽象层面构建“世界”的不同版本,而图灵机的算法降维则使这些构建转化为可操作的现实力量。通过这种合作,理性不仅塑造了我们认知的边界,更塑造了现实的物质景观。 未来,随着计算能力的提升和人工智能的普及,这种理性的“阴谋”可能会更加深化。我们既看到了通过数据和算法实现的治理与创新,也不得不面对被算法逻辑收束的风险。理性的循环不仅是认知的演进,更是社会权力结构的重塑。

对此,我们需要不懈地保持警觉和反思,认识到语言、算法与欲望的复杂共生关系,才能在这场交织着真理、幻象与权力的博弈中寻找平衡。 站在21世纪的边缘,我们既被理性的光芒吸引,也在它的阴影中摸索。理解理性的多维本质,不仅有助于警醒对于真理和幻象界限的迷失,也为我们提供了重新审视自身认知与社会构造的视角。理性不再是单纯的工具,它是一个动态演进的系统,在欲望和符号的推动下,持续重塑着我们存在的每一个层面。愿我们在拥抱理性与技术带来的机遇时,更加清醒地认识它的限制和代价,从而塑造一个更加明晰和可持续的未来。