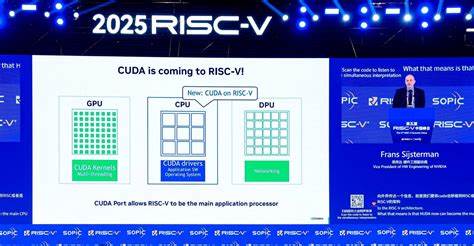

2025年7月16日,在备受关注的第五届RISC-V中国峰会上,英伟达副总裁Frans Sijstermans公布了一个令业界兴奋的重要消息——英伟达计划将广泛应用于GPU计算的CUDA平台移植到开源的RISC-V架构。这一消息不仅代表了英伟达在计算生态战略上的全新布局,也预示着未来计算行业的多元化发展趋势和技术创新路径的转变。 多年来,CUDA作为英伟达的核心技术,已成为高性能并行计算的代名词,广泛应用于AI、深度学习、科学计算、图形渲染等多个领域。传统上,CUDA主要面向x86和ARM两大主流CPU架构,形成了完整硬件与软件的协同生态。目前,CUDA由两大部分组成——工具包(Toolkit)和驱动(Driver),前者类似编译器,后者负责底层硬件调度与支持。 此次移植CUDA至RISC-V,英伟达正与合作伙伴紧密协作,致力于打造符合RISC-V指令集的服务器平台标准和Linux操作系统兼容版本。

RISC-V作为一种开放指令集架构,以其灵活的定制化和开放生态吸引了全球无数硬件与软件厂商的关注。早在2017年,英伟达就与上海交通大学联合举办了中国首个RISC-V研讨会,成为北美外首个推动RISC-V发展的重要力量。如今,英伟达已在超过10亿个设备中嵌入RISC-V MCU,这充分体现出其对RISC-V未来潜力的认可和战略押注。 CUDA的大规模移植面临多重挑战,尤其是在软件兼容性和硬件配套方面。作为经过二十余年发展积淀的平台,CUDA拥有900余种面向不同行业的专用库,这些库需重新适配RISC-V架构。同时,从应用软件层面的CUDA KMD/UMD到操作系统级别的深度集成都需完成迁移,确保用户体验和性能无缝过渡。

例如,现阶段基于阿里巴巴C920开发板的用户体验尚有优化空间,虚拟内存统一管理及虚拟监督机制的完善同样迫在眉睫,以满足行业技术标准如RVA23的严格要求。 另一方面,从硬件视角看,NVLink Fusion技术是英伟达近期推出的促进CPU与GPU深度融合的创新架构,未来有望利用RISC-V处理器替代传统CPU,推动异构计算平台的架构革新。换言之,RISC-V不仅是嵌入式领域的利器,更正逐步向高性能服务器和计算加速器迈进。英伟达提出的架构中立战略,意味着在保持对x86和ARM的支持前提下,RISC-V将享有平等的发展地位,也预示着计算硬件的多样化创新趋势不可逆转。 英伟达对RISC-V生态的投入不仅限于技术开发,还涵盖产业链的构建与主机CPU的持续优化。通过CUDA生态的完善,英伟达旨在为RISC-V服务器提供完整的硬件加速解决方案和通信处理技术,赋能国内外研发者和企业构建自主创新能力强大的计算平台。

这一战略布局不仅提升了中国在国际开源硬件领域的话语权,也符合全球数字经济驱动下多样化计算需求的趋势。 此外,RISC-V生态的活跃度和产业信心也由此得到鼓舞。前不久,西门子EDA引入了专为RISC-V设计的调试和追踪解决方案UltraSight-V,进一步完善了开发者工具链。英飞凌在汽车行业推动RISC-V成为开放标准的举措,也为RISC-V在安全、可靠性要求极高的领域奠定基础。 RISC-V的开放协议、模块化设计和灵活许可,满足了行业对定制化、高效能及可控性的需求。英伟达投身其中,结合自身深厚的GPU计算和软件技术优势,或将催生新一代性能卓越且兼容性极强的高性能计算平台。

未来,随着CUDA在RISC-V架构上的成功移植,市场将迎来更多基于开源指令集的创新产品和解决方案,打破传统技术壁垒,推动AI计算、云计算和边缘计算同步迈进。英伟达的举措也极大地激励了包括国内厂商在内的生态伙伴协同创新,加速RISC-V产业链完善和应用多元化。 综上所述,英伟达宣布CUDA即将支持RISC-V架构,实质上是计算架构多元化迈出的关键一步。通过技术合作、生态建设和产业共赢,RISC-V有望乘势成为继x86、ARM之后,主导未来计算发展的第三大阵营。英伟达的积极参与与推动,为全球计算技术生态注入新动力,并开启了一个更加开放、灵活且高效的计算新时代。随着众多厂商的持续投入和技术突破,RISC-V和CUDA的结合将不断释放巨大潜力,引领计算行业迈向更广阔的未来。

。