在中国各地,特别是历史悠久的寺庙内,隐藏着许多世世代代守护着的古老树木。这些树木不仅承载了丰富的自然生态价值,更成为了濒危甚至野外已灭绝物种的重要栖息地。近年,一项涵盖将近5万棵树木的调查显示,宗教建筑不仅铭刻着中国深厚的文化底蕴,也在无形中成为了生态多样性的守护者。古寺庙与古树之间的关系,既是保护生态的一道屏障,也是连接过去与未来的重要纽带。历史悠久的寺庙在中国社会中占据独特的地位,千百年来人们对寺庙的尊重及其环境的保护,使得这些地方成为濒危树种的生存绿洲。比如,浙江省天童寺的1200年历史的侧柏(Platycladus orientalis)树木,不仅见证了寺庙的兴衰,更是自然与文化交融的典范。

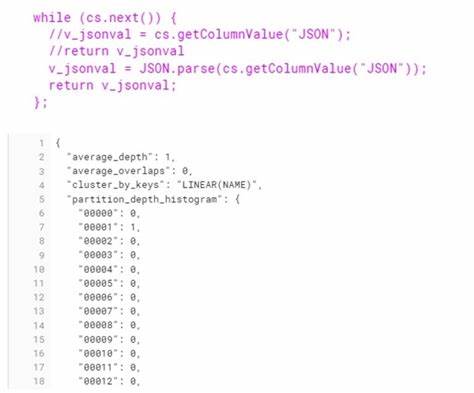

寺庙内树木的保护得益于多方面因素,宗教信仰的尊崇让人们对这些自然遗产心怀敬畏,不轻易砍伐或破坏,加上寺庙对环境的天然保护,减少了外界的干扰。通过对这些古树的研究,科学家们发现不少树种不仅保存完好,还有部分是在自然界已经灭绝的濒危物种,这为生物多样性保护提供了意想不到的宝贵资源。中国大陆境内多处宗教圣地遍布全国,不同的地理位置和生态环境,赋予了这些寺庙树木不同的物种多样性。从华东的湿润气候,到西南的山地风貌,每一处寺庙都成为特定濒危树种的庇护所。此外,寺庙树木作为活体的自然历史见证,还携带着巨大的科研价值。通过树木年轮可以追溯千年气候变化,为环境科学提供了直接的物理记录。

这种不可替代的气候档案帮助研究人员理解历史生态演变与人类活动的关联,促进未来环境保护策略的制定。保护这些寺庙中的古老树木,不仅是对自然遗产的珍惜,也是对文化遗产的尊重。寺庙不仅是宗教活动场所,更是传承中国传统文化和哲学思想的场域。树木作为其中生命和精神力量的象征,承载着人们对自然的敬畏与感恩。从生态角度看,寺庙古树的保护对增强城市和乡村的绿地系统具有重要意义。它们帮助维持生态平衡,提供了重要的生态服务功能,如空气净化、水土保持和生物栖息地保护。

随着城市化进程加快,自然生态空间不断被挤压,古寺庙的绿荫成为一片难得的生态净土。当前,随着环保意识的提升,越来越多的学者、政府机构以及民间组织开始关注寺庙古树的保护工作。科研团队通过数据调查、物种鉴定和环境监测,深化对这些树木生态价值的认识。与此同时,寺庙管理方也积极参与古树保护,通过科学养护、病虫害防治及环境整治,最大程度减少人为破坏和环境压力。保护寺庙古树也面临挑战,如旅游开发压力、空气污染和城市扩张等因素对树木健康构成威胁。如何平衡文化传承、生态保护和经济发展,成为相关部门亟需解决的课题。

创新的保护理念和技术手段,如数字化管理、基因保存技术以及社区参与机制,正在被引入这一领域,提升工作效率和保护效果。濒危树种的保存不仅关系到生态系统的稳定,更影响到全球生物多样性的维护。作为历史悠久文化遗产的一部分,中国古寺庙中的树木见证了人与自然相互依存的历史轨迹。未来,搜集、研究、宣传这些濒危树种的故事,将激发更多公众对环境保护的关注和行动。通过教育普及与文化推广,寺庙古树将继续传递绿色发展理念,促进社会对自然资源的珍惜和可持续利用。中国古寺庙中历经千年的濒危古树既是跨越时间的绿色奇迹,也是新时代生态文明建设的重要基石。

守护它们,是对生命的敬重,是对未来的承诺。