在当今高度依赖分布式系统的数字时代,保证系统的稳定性与高性能至关重要。尽管系统设计者们往往致力于提升系统的容错能力和恢复速度,但一种名为亚稳态故障的隐匿性问题仍然存在,对分布式系统构成重大威胁。亚稳态故障不同于传统的系统崩溃或明显故障,它表现为系统表面仍在运转,但却陷入一种无法进一步恢复和提升的低效状态,陷入“忙碌却无用”的困境。理解这一复杂的现象,对于设计可靠和高效的分布式架构具有重要意义。亚稳态故障源于系统内部的反馈循环失控机制。系统通常通过重试机制、请求排队、超时与退避策略来实现自我修复。

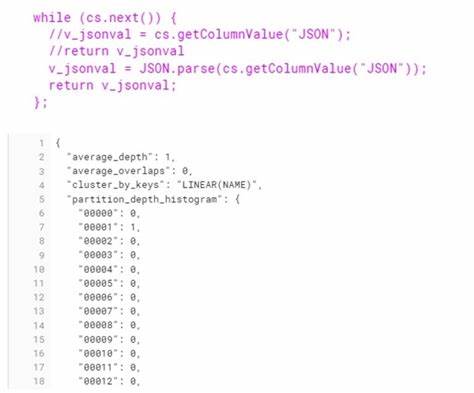

然而,当这些保护机制相互叠加并产生恶性循环时,系统的负载被不断放大。例如,当请求失败触发重试时,重试的累积增加了排队长度,导致超时频繁,超时又不断引起更多重试,从而形成螺旋式的性能退化。系统在此过程中逐渐陷入亚稳态,即没有崩溃,但性能严重下降且难以自动恢复。要有效识别和分析亚稳态故障,需要多层次、多角度的建模和分析方法。最新研究提出了一套从抽象数学建模到真实系统测试的完整管道,帮助开发者提前洞察系统脆弱点。该管道的第一步是运用连续时间马尔可夫链(CTMC)建立系统的平均行为模型。

此模型忽略了诸如具体重试定时等细节,关注整体的状态转移概率。通过绘制队列长度与重试计数的概率热图,可以观察到系统表现出明显的“临界点”——当队列长度和重试数量超过某一阈值,系统有高度概率陷入亚稳态循环。虽然该方法不能捕捉细节,但作为快速筛查工具极具价值。在此基础上,离散事件仿真(DES)作为第二阶段,为系统运行过程提供了更细粒度、动态的模拟。通过追踪每个请求的生命周期,工程师可以深入洞察重试积压、排队溢出等现象在时间上的发展,为理解亚稳态如何被触发提供有力证据。仿真过程常常带来“aha”时刻,让操作者直观感受到系统中自衍反馈环的恶性作用。

面对纯数学模型和仿真仍难涵盖的复杂度,仿真器(Emulation)阶段引入了简化版本的真实服务运行于生产环境的测试框架。虽不承载完整业务逻辑,但其行为特征真实模仿完整系统,在压力下呈现的故障模式与真实系统高度一致,验证了模型与仿真的有效性。最终阶段是真实环境中对高风险场景的压力测试。尽管耗时且代价昂贵,但结合先前层次的洞察,针对性测试变得高效且更具意义,可预防亚稳态故障对实际业务的影响。除了上述技术框架,亚稳态故障的根源还与分布式系统中组件间复杂的交互有关。现实系统往往由多个相互依赖的服务组成,反馈循环跨越组件边界,单个组件的局部分析难以捕捉整体亚稳态的形成机制。

从自稳定系统理论上看,亚稳态相当于系统陷入吸引子状态,无法自发恢复;而完全的自稳定设计尚未成熟,尤其在异构、规模巨大的分布式环境中更是难题。对于运营者而言,认识并监测系统是否接近亚稳态的临界阈值同样关键。常规指标如请求延迟、队列长度、重试率是有用的信号,结合更多的运行时数据,构建全局压力函数将是未来研究的一大方向。应对亚稳态故障,不仅需要技术上完善的重试和流量控制策略,更需谨慎设计反馈回路,避免彼此间的负面交叉干扰。负载削减(load shedding)是一种常见的恢复手段,但其执行时机和力度必须谨慎把控,否则可能加剧系统压力,陷入更深的恶性循环。因此,需要结合理论分析指导,合理安排恢复措施的执行顺序及策略。

亚稳态故障的特性具有一定的黑天鹅事件属性:难以预测,易于事后解释,且往往在问题爆发时才被重视。工程实践应更偏重于防范和预备而非单纯的预测,包括强化系统设计的鲁棒性、提升监控灵敏度以及建立应急响应机制。随着分布式系统规模和复杂度日益增长,对亚稳态故障的深入理解和管理显得尤为迫切。当前的研究虽初期,但提出的多层级建模与分析管道为行业提供了理论和工具基础,有助于开发者提前识别潜在风险,构建更稳健的分布式服务。未来,结合人工智能与机器学习技术,有望进一步提升亚稳态故障的检测和自动恢复能力。同时,更深入探讨亚稳态与自稳定理论的关系,并将组件级的分析扩展至全系统,将推动该领域迈入新阶段。

总之,亚稳态故障是分布式系统设计与运维中的隐形陷阱,需要系统性的方法和多维度的工具加以防范。持续关注该领域最新研究成果,积极整合理论与实践,将为构建高可用、高弹性的分布式架构提供坚实保障。