随着城市化进程的加快,越来越多的青少年成长于复杂且充满挑战的城市环境之中。城市不仅是经济、文化与科技的汇聚地,更深入影响着年轻人的心理发展、世界观及价值观。最近在巴西圣保罗城开展的一项针对12至14岁青少年的纵向研究,揭示了城市环境对他们公平感(Belief in a Just World,简称BJW)和对社会机构信任的关键影响,从而为理解城市社会结构与青少年心理健康之间的关系提供了新视角。公平感是一种人们普遍认为世界是公正的信念,即“善有善报,恶有恶报”。这一信念对青少年的社会预期、行为规律及内化的社会规范均有重要作用。然而,研究表明,这种信念绝非凭空而来,而是深受其所处的物理环境和社会环境的影响。

研究团队通过对659名青少年的三年跟踪,分析了不同社区环境下公平感的演变。结果显示,居住在环境被忽视、治安恶劣、公共设施匮乏的社区的青少年,不仅初始的公平感较低,且随着时间推移,这种信念有逐渐削弱的趋势。换言之,恶劣的城市环境会让青少年认为自身生活远离公平的轨迹,进而影响他们的心理健康、自尊心和对公共机构的信任度。相较之下,生活在较为富裕且环境优越社区的青少年,其个人公平感较高,即使他们同样认识到社会总体存在不公,但由于拥有较好的生活保障和资源支持,他们仍然保持对自己生活相对公平的信心。这种差异反映了城市环境条件如何塑造个体的社会认知和心理期待。具有社会特权的群体,如收入较高、就读私立学校的白人男性青少年,往往拥有较强的公平感,这其实是在更大范围上作为结构性不平等的缩影。

研究还强调,城市基础设施质量、社区的安全感和归属感,是促进青少年培养积极公平观的关键因素。破败的环境不仅损害身体健康,还会腐蚀对社会制度和公平原则的信任感,进而导致青少年产生疏离感与不满情绪。学校作为青少年日常生活中的重要机构,其公正性和公平对待极大程度上影响着青少年的世界观。研究指出,学校若能在资源配置、规则执行、师生关系等方面展现透明与公平,不但能帮助青少年构建正面的公平感,还能在一定程度上缓解他们来自社区不公正体验的负面影响。相反,学校内存在的不公平现象和惩罚性体制,则会加剧青少年对社会机构的不信任,甚至推动其产生反社会态度。同时,现代社交媒体的影响亦不容忽视。

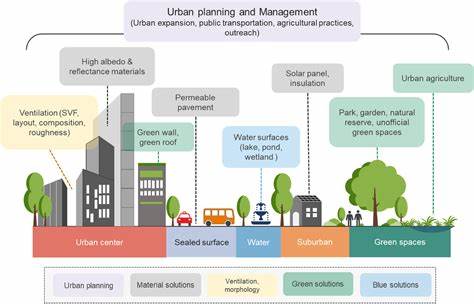

算法驱动的内容推荐机制往往推送易引发强烈情绪共鸣的内容,这种信息呈现方式可能放大偏见,强化信息茧房,令青少年更难接触到客观且深入的社会问题分析。这不仅限制了他们对社会不公根源的理性理解,也可能加剧对特定群体的刻板印象和社会分裂现象。因此,面对复杂多变的城市环境,推动针对少年的积极城市改造尤为重要。重建公共空间、完善基础设施、提升社区安全与服务水平,可为青少年传递“社区被重视和关怀”的象征意义,有助于恢复他们的公平感和安全感。更为重要的是,这些工程需植根于参与性和包容性原则,主动让青少年感受到其主体地位和权利认同,强化他们的归属感和社会责任感。未来,城市规划者、社会工作者、教育者和政策制定者需要通力合作,关注物理环境如何通过影响青少年的心理和行为,进而影响社会公正的发展。

借助科学的调查研究与跨学科努力,城市社会环境的优化不仅能改善硬件设施,更应关注软实力的培育,为青少年的成长与城市的可持续发展铺设坚实基础。综上所述,城市环境的质量直接塑造了青少年的公平感和对社会机构的信任。关注社区安全、基础设施完善与社会公正,有助于培养出具有积极公民意识和社会责任感的新一代,为构建更加公正、包容与和谐的城市社会奠定坚实的人文基础。