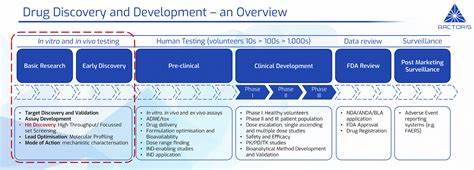

药物发现作为医疗科学中最为关键且复杂的领域之一,长期以来依赖于科学家对生物学机制的深度理解。传统范式认为,揭示疾病发生的精确分子过程与生理变化,才能找到有效的治疗方案。然而,正如在机器翻译领域经历的类似情境,过分追求对底层机制的完美理解,往往成为科研进展的瓶颈,甚至阻碍了真正解决问题的实践步伐。事实上,现代科技的发展证明,对机制的部分认知加上统计方法、机器学习及大规模实验数据的整合,可能更有效推动药物研发进入新的时代。药物发现现状及其挑战传统药物研发通常是一个逐步筛选和验证的过程。从基础的靶点识别到药物设计,再到体内外的功能测验,直到大规模的人体临床试验,每一步都依赖于对生物学基础的认知。

例如,科学家往往致力于弄清楚某种蛋白质的结构及其与疾病的关系,甚至细致分析分子间的作用机制,希望仿照自然规律切断病理进程。这样的研究无疑推动了基础科学的发展,但在药物发现的实际效率与成果产出上,这种模式常常显得漫长且高风险。药物研发成本高昂、周期冗长,失败率也极高,导致很多潜力药物难以进入临床应用。这与机器翻译领域的历史阶段颇为相似,早期的翻译系统力图模拟人类语言理解的复杂机制,遵循语法规则和语义结构,寻求精确的语言生成方式,但最终在实际应用中难以奏效。机器翻译的突破并非来自对语言本质的彻底理解,而是统计学方法的引入,通过大规模数据训练模型捕捉语言间的相关模式,从而实现效果显著提升。药物发现的“冷战时代”隐喻药物研发领域当前状况,可视为正处在一种类似机器翻译冷战及冷战后期阶段的背景中。

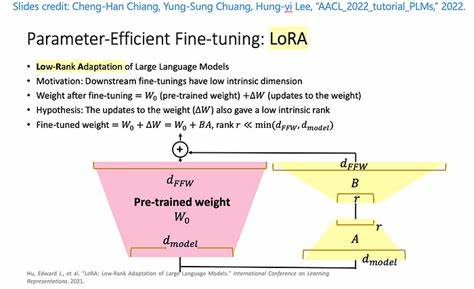

冷战期间的机器翻译受到当时国防情报需求的极大推动,但仍受限于对语言理论的传统假设,未能实现广泛实用。药物发现如今亦面临类似困境:科学家们倾注大量精力于揭示疾病的细微机制,试图找到完美的理论解释,却忽略了从庞大数据中提取实际有用信息的路径。正因如此,药物研发效率迟缓,临床转化难度大。借鉴机器翻译领域“统计革命”的启示,现代药物发现亟需拥抱“端到端”模式。所谓端到端药物发现,是指通过海量的异质数据整合——涵盖患者临床表现、人口学信息、药物化学性质、非药物治疗方案及基因组学特征等——利用先进的统计学方法和人工智能算法捕捉潜在的相关性和因果关系,从而预测和设计新的疗法。在这一模式下,对生物机理的深度认知虽依然重要,但不再是药物研发的唯一先决条件。

以取代复杂不可解的理论模拟,代之以基于数据驱动的关联网络分析、临床交互验证和计算机模拟,该策略能够快速筛选药物候选物,并通过虚拟试验大幅缩短药物评估周期。此外,通过不断加入新的实验数据和临床反馈,系统不断优化和迭代算法性能,实现对异质人群和多样疾病表现的高效适应。这不仅有望极大提高药物发现的成功率,还可以实现跨疾病领域的知识共享,从肿瘤学到神经退行性疾病再到自身免疫病,形成真正的医疗大数据生态,促进精准医疗的发展。新范式面临的挑战及对策端到端药物发现的变革虽然充满希望,但也面临一定挑战。首先,数据的异构和缺失状况复杂,如何保证数据质量、处理偏差和消除噪声,是科学家和工程师必须克服的问题。其次,统计方法和人工智能模型容易受到虚假相关和分布漂移的影响,需要引入因果推断技术和健壮的模型验证框架来保证结果的可信度。

另外,临床和伦理限制要求药物发现需在安全和合规范围内进行,模型提出的药物方案和实验设计必须经过严格审查和验证。未来发展展望随着计算能力提升和生物医学数据积累的爆炸,AI驱动的端到端药物发现模式有望成为新主流。跨学科团队的组建将变得尤为重要,结合生物学家、数据科学家、临床医师及工程师的多元视角,推动领域创新。药物公司和研究机构应积极引入人工智能和大数据技术,构建完整的药物发现闭环系统,实现从数据获取、模型训练、验证到临床应用的全流程自动化和智能化。同时,政策制定者应关注数据共享和隐私保护,搭建促进合作和资源开放的平台,减少重复投入,提高整体行业效率。结语药物发现正经历着从传统科学驱动向数据和工程驱动的范式转变,这一转变类似于历史上机器翻译领域经历的“冷战时代”到现代统计驱动时代的跨越。

现代人工智能技术的应用不仅能加速药物开发,也将极大提升医疗服务的精准性和普惠性。未来,拥抱端到端、多数据融合的药物发现模式,或将带来无限可能,为全人类的健康福祉书写崭新篇章。