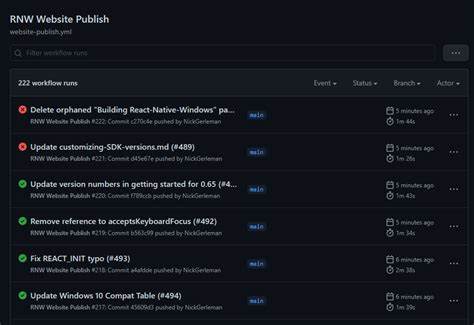

在现代软件开发过程中,代码管理与版本控制起着至关重要的作用。Git已经成为开发人员日常不可缺少的工具,而提交信息则是代码变更背后最直观的文字记录。最近几年,Conventional Commits作为一种流行的提交信息规范,被许多项目采用,旨在通过统一格式增强机器可读性,从而简化自动化工具对提交记录的解析和处理,比如自动生成变更日志。然而,尽管这种规范在部分场景下似乎方便了工作流程,却在实际开发中引发了诸多问题,甚至让一些资深维护者极度反感。 Conventional Commits追求的是“轻量级的提交规范”,规范格式使得提交信息能够被自动化工具识别和分类,像新增功能、修复Bug、破坏性变更等均能有特定的标签标记。理论上,这种做法能够使得发布日志生成和代码统计更加方便快捷,为持续集成和持续交付管道添砖加瓦。

然而,任何规范都有其前提条件和隐患,尤其是当规范成为形式主义时,反而会削弱提交信息的本质价值。 首先,我们需要明确提交信息的真正目的。提交信息是为开发人员服务的,目的是帮助阅读代码历史的人理解变更的动机、做了哪些改动、改动背后的思考和理由。它应当清晰、详细且具备上下文,使后来者能够快速还原当时的设计决策及实施细节。相较之下,传统意义上的Conventional Commits格式往往强调格式化和标签化,却忽略了内容的丰富度和具体性。 实践经验告诉我们,大多数遵循Conventional Commits规范的提交反而更加简短,缺乏对“为何做这个改动”的详解。

据观察,相关提交信息大多只在首行简单标明“feat: 新增功能”或“fix: 修复问题”,却很少包含为何新增该功能、修复该问题的重要性以及潜在影响等关键信息。甚至带有“BREAKING CHANGE”的提交,通常仅仅声明了变更本身,却没说明用户该如何调整或需要注意哪些风险。如此一来,提交历史的可读性和可维护性大打折扣,开发者在追查问题或调试时往往陷入困惑。 更为严重的是,过度强调规范导致团队成员为了“格式正确”,反而压缩了提交信息的篇幅,放弃了对细节的充分描述。这种取舍错误地将机器可读性置于人类可理解性之上。实际上,软件开发本质上是一项复杂且高度依赖沟通的工作。

提交消息应当成为开发者之间传递信息的桥梁,而非单纯满足格式检测工具的表面工作。 对于复杂的改动,拆分成多个小而清晰的提交(即每个提交专注于一个原子性改动),往往比一个包含全量变更的大提交更有利于代码审查和历史追溯。这种做法可提升版本库的“发现价值”,帮助团队了解项目演进脉络。相反,“Conventional Commits”常被滥用为敷衍格式的借口,导致重要信息被浓缩,提交细节被忽略。 不仅如此,生成变更日志的需求虽然存在,但直接从提交信息自动生成日志具有先天限制。变更日志的目标读者往往是最终用户,他们关心的是新版本带来了哪些功能改进、修复了哪些关键缺陷,以及是否有兼容性破坏。

而提交记录主要面向开发过程,更关注实现细节和技术动机,两者并不完全对等。用户在阅读带有技术术语和代码细节的提交消息时,可能感到困惑或无从下手,这违背了变更日志服务用户的初衷。 与其机械地遵守Conventional Commits的格式,不如遵循一些经典的良好提交信息编写原则。优秀的提交信息应当在主题行简洁明了地表述改动内容的同时,正文部分充分解释改动的原因、背景及实现思路。主题行一般不超过50个字符,首字母大写,不以句号结尾,正文行宽以72字符为宜,并且应避开使用模糊和抽象的描述,直击改动核心。此外,采用祈使句语气有助于保持描述的简洁有力,例如“修复登录验证问题”优于“修复了登录验证的问题”。

再者,利用提交签名(如Developer Certificate of Origin签名)提升提交者的责任感及代码可信度,也是为版本管理系统注入更专业态度的重要方式。它不仅提升代码变更的法律合规性,同时强化团队协作的信任基础。 总体来看,Conventional Commits的设计初衷虽好,但过于僵化的格式规定、对机器可读性的过度追求,在实际项目中往往适得其反,损害了提交信息所应具备的表达力和价值。作为开发者,应当在灵活运用规范的同时,始终坚守提交信息的核心精神——清晰、详细并且有助于人与人之间的沟通。 面对越来越复杂的软件系统,仅有工具和规范的助力远远不够,关键在于团队成员对良好实践的理解和自觉。高质量的提交信息不仅能减少沟通成本,也能为项目保留宝贵的知识沉淀,成为代码维护与演进的重要资产。

开发者应该反思现有的提交习惯,摆脱机械的格式束缚,重新关照提交的本质价值,实现人与机器的最佳协同。 未来,版本控制领域依然需要更多创新和改进,包括引入智能化的辅助写作工具、更加友好的变更日志生成方案等,但这都应以不妥协提交信息表达丰富性为前提。让我们共同努力,重拾提交信息背后的故事,让每一次代码变更都成为软件质量提升和团队成长的真实见证。