疟疾作为一种由蚊子传播的寄生虫疾病,长期以来始终威胁着全球数亿人的健康。据世界卫生组织数据显示,2022年全球疟疾病例达到2.49亿,导致约60.8万人死亡。尤其是在非洲地区,疟疾的传播依然严峻,尽管已有预防疫苗投入使用,但疟疾的肆虐却并未完全终结。当前,疾病早期准确检测成为遏制传播链和保护大众健康的关键环节。然而,传统检测方法往往依赖实验室技术与设施,难以普及至偏远资源匮乏的地区。近期,俄亥俄州立大学的科学家们研发出一种基于纸张的创新诊断设备,该设备能够便捷、精准地检测无症状感染者体内的疟原虫抗原,具有推动疟疾防控的重要意义。

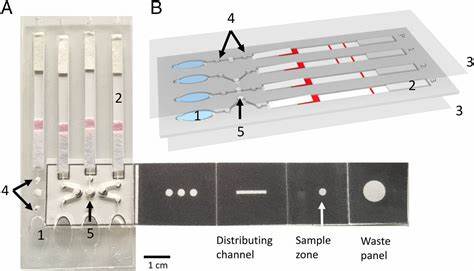

这款纸质检测设备看似简单,实则融合了先进的化学反应机制和便携式仪器技术。通过将血液样本渗透至多层特制纸张内,激活嵌入在纸张中的化学试剂,与宿主体内的疟疾抗原发生反应。与传统检测手段不同,该装置通过便携式质谱仪直接测量反应产物的分子质量,从而实现高效准确的诊断。设备费用低廉,制作便捷,且不依赖复杂冷链运输,极大地降低了在偏远和资源有限区域应用的难度。 项目负责人阿布拉罕·巴杜-塔维亚教授强调:“我们不是将样品运送至实验室,而是将实验室带到样品所在地。这种创新改变了检测方式,将高灵敏度诊断工具带给最需要帮助的社区。

”研究在加纳阿散蒂地区一个小镇的266名无症状志愿者中展开,结果显示该纸质设备检测灵敏度高达96.5%,远超传统显微镜检查(17%)和快速诊断试剂盒(43%)。这一突破性数据说明,传统标准的显微镜诊断在无症状感染者中存在极大的漏诊风险,而新设备则能有效捕捉潜伏感染者,提升筛查覆盖率。 无症状感染者由于体内寄生虫密度较低,采用灵敏度较低的测试手段难以准确识别。快速诊断方法虽然方便快捷,但面对低寄生虫密度时准确率明显下降,容易出现假阴性。相比之下,纸质设备利用特异性抗体结合抗原,辅以质谱精准测定,突破了低浓度限制,实现了早期及时发现。这对疟疾的控制工作尤为重要,因为无症状人群往往成为病原的隐形传播者,若不能有效识别,疫情难以根除。

此外,纸质检测设备还展现出极佳的样品稳定性,检测试纸可在无冷藏条件下保存数月,便于远距离传输。这大大简化了样本流转流程,使得边远地区与中心实验室能高效实现信息共享与检测复核,整合资源打击疾病。设备内置的多层设计及防渗透涂层科学分配样本血液,确保化学反应的准确与重复性。每张尺寸为8x12英寸的纸板可制造25个测试单元,成本效益显著,有望实现大规模推广应用。 值得一提的是,研究团队不断优化设备结构,针对少量假阳性结果进行了调整。假阳性往往由血液粘度差异导致洗涤过程中的通道重组现象引起,通过迭代改进材料和工艺,有效降低误诊率,提升专属性能。

团队目前正与加纳政府协作,推动设备的政策落地和临床应用,力求在疫区构建常态化监测体系。 这项研究发表于权威期刊《Analytical Chemistry》,体现了学术界对这项创新成果的高度认可。除疟疾外,研究团队已开始将同类纸质检测技术拓展至结直肠癌、急性胰腺炎等其他疾病领域,显示出广阔的应用前景。核心优势在于仅需更换相应的抗体即可针对不同疾病开发高灵敏检测工具,展现了平台的通用性与灵活性。 综合来看,基于纸张的疟疾诊断设备真正实现了“实验室走向社区”的理念,以其低成本、高灵敏、易携带和可长期保存的特点,为疟疾特别是无症状感染者的早期筛查奠定了基础。该技术的不断完善及普及,将大幅提升疟疾疫情的自动监控和防控效率,是促进全球特别是亚非疟疾高发区公共健康保障体系升级的有力支撑。

面对疟疾这一顽疾,疫苗普及固然重要,但同样关键的是建立精准的感染者识别机制,才能实现疾病传播链的有效切断。该论文展示的新型纸质检测设备正是在此背景下的重大技术突破,结合电子便携质谱仪的智慧融合,为全面防控疟疾提供了强有力的科技支撑。 未来,随着设备国产化进程和产能提升,更多偏远地区将获得高质量的检测手段,疾控中心能够快速响应并制定精准干预策略。科学家们也持续深化技术创新,探索更多病原体及相关疾病的即时检测可能。期待这项技术能惠及更广泛的人群,推动全球公共卫生实现可持续发展目标,彰显科学助力健康命运共同体的美好前景。