在人们日益依赖复杂技术体系的时代,许多设备和服务看似需要庞大的基础设施支持,但实际上,有一类“无基础设施”设备悄然存在,它们通过简单的自然现象和无线信号,默默地为我们的生活带来便利和舒适。无论是在早晨昏暗的房间里,还是在远离城市喧嚣的户外,这些设备展示了其独特的魅力和实用性,让我们重新思考现代生活中“基础设施”这一概念的内涵。日光和化学反应的结合创造了持续发光的材料。举例来说,某些手表表盘利用特殊化学物质吸收日光,夜晚自动散发柔和的荧光,无需依赖电池或外部电源即可读时。这种“无基础设施”的发光方式不仅环保,还极其稳定,可以持续多年。这一技术体现了如何用简单的自然元素实现功能最大化,减小设备对外部支持的依赖。

另一项典型的无基础设施应用是利用太阳能和半导体技术为设备充电。现代光伏电池能够将阳光直接转化为电能,为手表、计算器甚至小型电子设备提供持续动力。以此为例,拥有太阳能供电的手表可以在无须更换电池的情况下长时间运行,即使是在日常生活中忘记充电或更换电池,也无需担心设备失效。太阳能供电不仅提升设备的自足能力,也减少了废弃电池对环境的影响。这种以自然光为动力源的设备演示了利用环境中的恒定资源,实现生活可持续发展的可能性。无线电信号的精确时间校对功能同样是无基础设施思想的延伸。

某些高端手表可以接收特定频率的低频无线电波,如德国DCF77或美国WWVB传输的时间信号,自动调整并校对时间。虽说这些无线电发射塔本身属于基础设施的一部分,但用户不需支付任何网络费用或操作复杂设备,即能通过简单的电磁波实现时间同步。这种依赖无线电波的时钟和手表,使得用户可以在世界各地获得准确时间,无论是否连接互联网或手机网络。无线电通信的魅力还在于它的普适性和简洁性,尤其对于业余无线电爱好者来说,它象征着一种不依赖复杂互联网络的自由交流方式。它使人与人之间的沟通成为可能,即使在极端环境或基础设施缺失的地区,也能保持信息传递畅通。这背后的关键在于电磁波的无障碍传播,它超越了地域和技术的限制,成为一种天然且高效的“基础设施”。

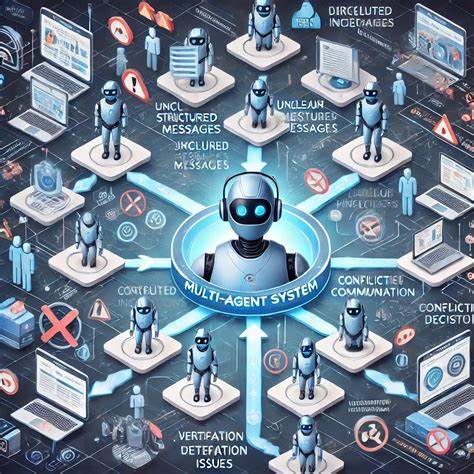

除了物理设备的独立性,无基础设施概念同样引发对数字时代依赖程度的反思。尽管互联网的普及使信息触手可及,但其庞大且复杂的后台基础设施经常被忽视。数以亿计的服务器、网络节点、电缆等构成了现代数字世界的骨架,而这些设施的维护和运营需要巨大的能源和经济投入。相对而言,无基础设施设备代表了一种低能耗、高自主性的生活哲学,它提醒我们技术不一定必须复杂才能实用,回归简洁与直观,有时反而能带来更优质的用户体验。这一理念在应对灾害应急、户外探险、环境监测等场景中具备重要价值。例如,在偏远的山区或海洋中,依赖太阳能和无线信号的设备可以确保通信和定位功能,减少对外界设备的依赖,提高生存安全系数。

在全球智能化和互联网普及的浪潮下,探索和推广无基础设施设备的应用意义重大。它不仅能帮助边远地区的人们实现信息获取和沟通的自给自足,也对缓解环境压力、推动生态文明建设起到积极作用。设计理念上,这些设备强调可持续性、耐用性和简易操作,兼顾科技与自然的和谐统一。未来,融合新材料研发、无线通信技术和能源优化,能够打造更多功能强大但不依赖庞大基础设施的智能设备。例如,结合人工智能的自校正系统、能量收集与管理技术、以及超低功耗芯片设计,都能赋予传统设备以新的生命力。这样的设备更适合快速变化的环境和多样化的用户需求,也能为社会的数字鸿沟问题带来缓解之机。

此外,对于技术爱好者和极客社区而言,无基础设施设备传递的意义更为深远。它不仅代表了一种技术简约美学,也是一种对复杂度的控制和独立自主的追求。无线电爱好者通过操作简洁的设备,实现远距离通信,不被商业网络束缚,这种自由探索精神在数字时代依然充满活力。总的来看,“无基础设施”的低调魅力在于它让人们意识到,技术不必总是依靠复杂的网络和庞大的资源。通过巧妙利用自然存在的资源和简单有效的无线通信技术,我们可以构建一个更加绿色、独立且富有韧性的生活方式。这种设备的存在和发展,不只是技术进步的体现,更是对现代生活方式的反思和优化。

在未来,随着科技继续进步,融合自然和技术的无基础设施设备必将成为人们生活的重要组成部分,引领我们走向一个更加智能、环保且自主的新时代。