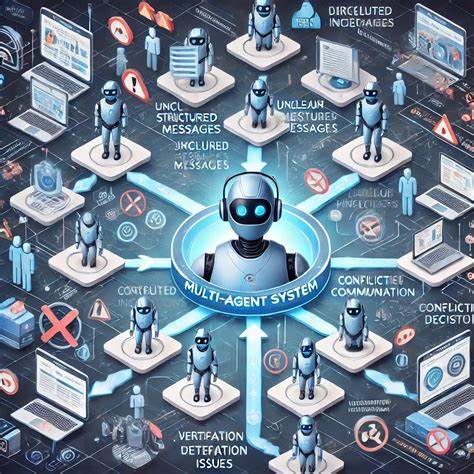

随着人工智能和自然语言处理技术的不断进步,大型语言模型(LLM)逐渐成为自动化任务、对话系统和智能辅助工具的核心。然而,单一大型语言模型在处理复杂任务时的瓶颈,促使研究者尝试将多个智能体协作集成,组成多智能体大型语言模型系统(Multi-Agent LLM Systems,简称MAS),期望借助多智能体间的分工协作,实现更强大的推理和决策能力。虽然多智能体系统因其理论上的协同优势而备受期待,但实际应用中,这类系统在众多典型基准测试中的性能提升却并不显著,甚至在一定场景下表现不如单一模型。为何拥有多智能体合作的系统仍然容易陷入失败?其背后隐藏了哪些复杂的问题和技术挑战? 多智能体大型语言模型系统的失败现象不仅引发学术界的深刻反思,也为产业界的应用带来困扰。为深入理解失败成因,研究者们开展了系统性分析,基于丰富的实验数据和专家人工标注,提出了名为MAST(Multi-Agent System Failure Taxonomy)的首个经验性多智能体系统失败分类体系。MAST在横跨200余项任务、考察七大主流多智能体框架的基础上,深入挖掘出14种独特的失败模式。

这些失败模式不仅为理解错误根源提供了清晰脉络,也揭示了多智能体系统设计过程中最关键的三个难点领域:规格说明问题、智能体间的错位以及任务结果的验证难题。 首先,规格说明问题集中体现了多智能体系统在任务定义和目标制定上的不足。多智能体系统通常依赖设计者提供的任务规格和角色分配方案,然而这些规格往往过于抽象、不够详细,或者存在模棱两可的指令,导致智能体在执行过程中产生歧义和偏差。明确的规范和精准的交互协议是系统成功的基石,一旦规格层面出现漏洞,后续的智能体沟通和协作就难以建立有效的基础。比如当任务需求缺乏细化的标准时,不同智能体对“正确答案”的理解可能各异,产生行为不一致,导致整体系统性能降低。 其次,智能体间的错位则是MAS失败的另一个主要根源。

多智能体系统的优势在于各智能体能够分工合作,互补缺陷,但实际操作中,智能体经常因为目标不一致、信息共享不充分或沟通机制不完善而产生冲突。智能体间的误解、不信任甚至竞争关系,会破坏协同工作的流畅性。同时,由于个别智能体的认知或推理能力不均衡,整体系统容易陷入局部最优或信息闭塞,无法形成有机的决策链条。这种错位现象不仅限制了多智能体系统的优势发挥,还可能引起资源浪费和性能下降。 任务结果的验证难题则反映了当前多智能体系统在结果评估上的不足。由于多智能体系统输出的复杂性和多样性,传统的自动评测工具难以准确识别有效结果与错误结果之间的差异。

缺乏严格且有效的成果验证机制,容易导致错误传播和累积,尤其在任务结果需要精确校验的关键应用场景中尤为致命。研究者们尝试引入大型语言模型作为“评判者”,利用其语义理解和推理能力对多智能体产出进行自动分析,从而提升评估的准确性与可扩展性,但这仍需要进一步完善和实践验证。 此外,MAST框架通过高度可信的跨注解者一致性验证,彰显了研究结果的科学性和实用性。研究团队综合了多位领域专家的主观判断,结合量化指标如Cohen's Kappa,确保分类的严谨与稳定。基于此,MAST不仅揭示了多智能体系统失败的复杂性,也为开发者和研究者提供了一个可操作的工具和标准,用于诊断和改进系统性能。 展望未来,多智能体大型语言模型系统的成功依赖于深入理解和解决以上挑战。

规格说明的完备性需通过更加细致的任务划分、角色定义和交互协议设计来实现。通过明确的目标、一致性的指令和丰富的上下文信息,减少智能体之间的认知差异和误解。此外,智能体之间的设计须强调信息共享、公平互动和能力平衡,可能需要引入动态调整机制和激励兼容策略来保证高效协作。强化沟通机制,允许智能体实时反馈和协调,成为提升系统智能水平的重要方向。 在任务验证层面,未来的研究需将多模态评估与自适应评判结合,引入更多的人工智能辅助审查机制,提升验证过程的自动化和准确度。大型语言模型作为评判者的潜力巨大,可以从更多维度、更多样的标准对任务结果进行复核,极大缓解人工评审的瓶颈。

与此同时,开放数据集和标准的建立,将促使多智能体系统的评测更加规范化和规模化,促进整个领域的良性发展。 多智能体大型语言模型系统虽面临诸多挑战,但其在自然语言理解、多任务协同、决策推理等方面的巨大潜力不可忽视。通过系统性失败分析如MAST的引导,研究者能够更有针对性地设计创新解决方案,推动多智能体技术迈向更高阶的成熟应用。未来,结合更智能的任务规划、交互优化和动态学习机制,多智能体系统或将成为实现真正智能协作的关键引擎,赋能更广泛的人工智能应用场景。 总结而言,多智能体大型语言模型系统目前的失败并非偶然,而是源于其复杂协作架构下规格定义不明确、智能体协同错位以及任务输出验证不足等根本性问题。随着相关分析工具和评价体系的发展,多智能体系统设计将更加科学、合理和高效。

通过持续研究和技术创新,多智能体大型语言模型系统将在未来展现更多潜力,助力人工智能走向更智能、更互联的时代。