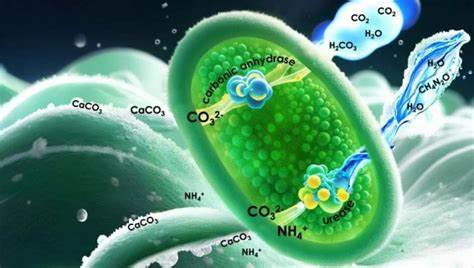

近些年,随着全球气候变化问题的日益严峻,二氧化碳的有效捕获及矿化技术成为科研热点。微生物诱导的碳酸钙沉淀(MICP)作为一种绿色环保、经济高效的碳捕集方式,受到了广泛关注。其中,芽孢杆菌大肠杆菌(Bacillus megaterium)因其在碳酸钙形成中的独特优势渐渐成为研究焦点。芽孢杆菌大肠杆菌通过其酶促代谢途径,尤其是尿素酶作用,能够有效促进环境中的二氧化碳转化为碳酸钙,实现碳的永久固定,为减少大气中温室气体含量提供了新思路。芽孢杆菌大肠杆菌属于兼性好氧的革兰氏阳性细菌,广泛存在于土壤等自然环境中。其细胞尺寸较大,具备多种酶系统,其中包括尿素酶和碳酸酐酶。

尿素酶能够催化尿素水解生成氨和碳酸根离子,在微环境中造成碱性局域,促进碳酸钙沉淀。碳酸酐酶则能加速二氧化碳与水的水合作用,形成碳酸氢根,为碳酸钙的结晶提供离子基础。研究表明,在不同生长环境及条件下,芽孢杆菌大肠杆菌能够选择性地激活这两种酶的表达,实现代谢途径的切换。特别是在尿素和常规大气二氧化碳浓度条件下,尿素酶途径被优先启动。该途径通过尿素的分解产生碳酸根离子,与钙离子结合形成碳酸钙。这种过程不仅提高了矿物质的沉淀速率,还在一定程度上调节了培养基的pH值,有利于细菌生长和矿化过程的持续稳定。

相较于传统以硫酸盐还原菌或其他微生物为主导的碳酸钙沉淀过程,芽孢杆菌大肠杆菌展现出更为高效且稳定的矿化能力。此外,该菌株尿素酶分解尿素生成的氨不仅能够提升碱度,还需要关注其对环境的潜在影响。氨的存在可能导致后续处理中的环保压力,特别是在大规模应用时对废水处理的需求增加。因此,在实际工程应用中,对氨排放的控制和净化成为一个重要环节。另一方面,当二氧化碳浓度明显升高,远高于大气常规水平,芽孢杆菌大肠杆菌则更倾向于激活碳酸酐酶路径。此路径通过催化二氧化碳的水合作用,促进碳酸氢根离子的生成,进而与钙离子结合形成碳酸钙矿物。

该途径的优势在于直接利用无机碳源,避免了氨的产生,更为环保安全。实验研究采用标记的C13尿素,通过同位素追踪明确了碳酸钙矿物中碳的来源,其中超过90%的碳源来自二氧化碳,说明在高浓度二氧化碳环境下碳酸酐酶途径主导矿化过程。这一发现为微生物介导的二氧化碳直接矿化提供了理论依据,也为二氧化碳减排技术的优化提供了新的方向。从矿物学角度看,芽孢杆菌大肠杆菌促进的碳酸钙沉淀主要以晶态方解石形式存在。方解石结构稳定、硬度高,适合作为建筑材料中的胶结剂,提升材料强度和耐久性。微观形态上沉淀呈现出多样性,包括菱面体和球形晶体,表明不同条件和有机物含量会影响碳酸钙的晶体形成。

环境因素如pH值、温度和离子强度则对矿物的形成机制和形态起着调控作用。例如,较高的pH有利于碳酸钙晶体的快速成核与生长,而较低pH环境可能限制矿化速率。芽孢杆菌大肠杆菌在变化的环境适应性强,能够在近中性甚至稍酸性的条件下维持矿化活动,拓展了其应用潜力。该菌种的广泛生境适应性和双重酶促矿化通路为其在环境修复和绿色建筑领域的应用提供了广阔前景。在土壤稳定化方面,利用该菌株诱导的碳酸钙沉淀技术能够增强土体结构,提高抗压和抗侵蚀能力,是生态和地质工程中的绿色创新手段。同时,将其应用于混凝土修复和防护涂层,可显著延长建筑物的使用寿命,减少维护成本。

未来,结合现代基因工程技术,有望通过菌株改造进一步提升芽孢杆菌大肠杆菌的酶活性和耐受力,实现定向调控其代谢路径,高效实现二氧化碳矿化。多学科交叉研究亦有可能涵盖其代谢动力学、微环境pH变化规律及沉淀机制,促进工业级别规模化工艺的建立。此外,与其他碳捕获技术如生物炭、矿物碳化等协同应用将推动构建低碳循环经济体系。总的来说,芽孢杆菌大肠杆菌通过尿素酶和碳酸酐酶两种不同途径催化碳酸钙沉淀,表现出优越的调节灵活性和环境适应性。其在CO₂矿化方面的优势不仅为碳减排提供了生物技术解决方案,还推动了绿色建筑材料和环境修复技术的发展。随着相关研究的不断深入和技术的逐渐成熟,芽孢杆菌大肠杆菌将在未来的生态工程和可持续发展道路上发挥重要作用,助力应对全球气候挑战。

。