地球作为一个活跃的行星,其内部结构复杂且动态多样。核心作为地球最深处的金属部分,其与包裹在外部的地幔之间的物质和能量交换,长期以来一直是地球科学研究的热点。最新的研究聚焦于海洋岛玄武岩中的钌(Ru)和钨(W)同位素体系,以揭示地核物质向地幔及地表的潜在泄漏。从同位素系统学的角度考察,Ru和W由于其特殊的化学性质和核素半衰期,为追踪地球内部早期演化和物质循环提供了独特窗口。海洋岛玄武岩(Ocean Island Basalts,简称OIB)是由深部地幔柱上升引发的减压熔融产生的火山岩,它们的地球化学特征与普通的中洋脊玄武岩存在显著差异,常常携带来自地核边界或深部地幔的物质信息。钌属于贵金属元素,极度富集于地核而在岩石圈的硅酸盐地幔中极度贫乏。

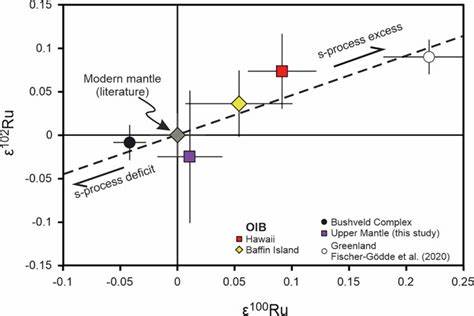

最新研究发现,海洋岛玄武岩中的Ru同位素—尤其是质量独立的ε100Ru异常值—表现出显著偏离普通地幔的特征,提示其中可能混入了富含s过程核素的核心物质。钨同位素系统,特别是μ182W的变异,更为直观地揭示了地核与地幔之间的物质交流。钨的同位素异常代表了已灭绝的182Hf放射性同位素衰变产物,保存了太阳系早期化学分馏与地球形成过程的遗迹。负的μ182W值在一些OIB样品中被识别,这与地核低Hf/W比率和早期差异化历史相吻合,进一步印证了核心向地幔的物质传输可能性。研究团队通过定量测定来自夏威夷、巴芬岛、加拉帕戈斯和留尼旺等多个海洋岛热点及其玄武岩样品中的Ru和W同位素组合,并将数据与现代地幔和古老地幔样品进行比照。结果显示,夏威夷的海洋岛玄武岩具有显著较高的ε100Ru值,结合负μ182W的同位素特征,这些信号共同指向地核的贡献。

不同于以前假设地核-地幔相互作用只集中在元素浓度和传统放射性同位素,Ru同位素因其“孤儿”地位,实现了突破性的识别。此外,研究还推测,核心内富含氧的金属氧化物层可能通过特定的扩散和矿物剥离过程,把部分核心物质引入至地幔界面,形成了一个富含核心物质却不明显富集高度亲金元素(HSE)的混合区。这种解释有效地解决了为什么关联μ182W负异常的OIB中并未检出明显的HSE异常浓度的矛盾。分析显示,只需非常微量(低于0.3%)的氧化物层材料与地幔物质混合,即可合理再现观测到的Ru和W同位素组合。研究表明,在对地球早期演化理解上的突破性进展,不仅依托于高精度的同位素测定技术,还得益于对核合成过程产物的深入理解。地球主生核素的分布不均及晚期增生物质(late veneer)的侵入,对今日地幔的同位素组成产生了深远影响。

研究基于非碳质球粒陨石中Ru、钼(Mo)和锆(Zr)同位素的相关性,推测地核的ε100Ru值明显高于现代硅酸盐地幔,证实了两者成分上的明显差异。海洋岛玄武岩则携带着介于两者之间的混合特征,由此呼应核心物质的短暂渗漏影响。学术界亦曾提出包含从早期地幔隔离区、晚期增生陨石物质或多样原始硅酸盐富集体的其它模型解释OIB中的μ182W异常,然这些模型未能完整解释Ru同位素系统的观测数据。综合证据显示,当关联夏威夷海洋岛玄武岩的负μ182W与高ε100Ru的时候,最合理的解释即为地核物质直接混入地幔。技术层面上,研究利用改良的镍硫火试样萃取、高精度的多接收器感应耦合等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)及复杂的化学分离流程,实现了对钌及钨同位素极微小偏差的检测,显著超越以往研究水平。这不仅提高了数据的准确性,也为日后深入探究地球深部动力学奠定了方法论基础。

透过同位素地球化学角度重塑地核与地幔的物质交流,不仅拓展了对地球内部物质循环途径的认识,也为理解地核冷却过程、地球磁场起源和地幔柱形成机制提供了重要线索。地核向地幔输送的含氦及其他贵气体成分也与高3He/4He比率的OIB密切相关,增强了该核心泄漏观点的多维解释力。总体而言,海洋岛玄武岩中钌和钨同位素体系的研究成果,代表了地球科学领域关于地核-地幔相互作用的重大突破。它们不仅为地球深部物质交换机理提供了直接证据,也启示科学家重新思考地球早期形成与演化过程中的多阶段物质分馏及混合问题。随着测量技术的不断进步及全球多样OIB样品的进一步分析,未来相关研究预计将揭示更加复杂且精致的地核物质渗漏过程,从而促进人类对地球内部动态循环的更深层认知。