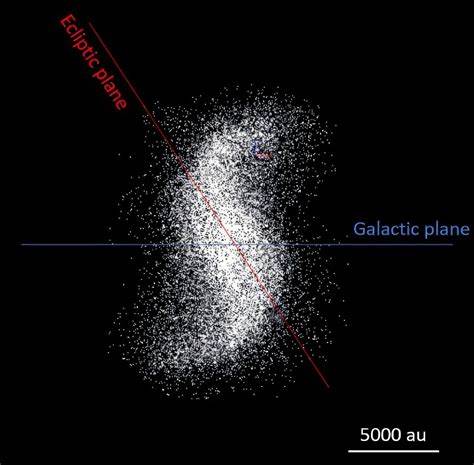

死海古卷是20世纪中叶由贝都因牧民在犹太沙漠的库姆兰洞穴意外发现的一批珍贵手稿。这些古卷涵盖了从法律文献到希伯来圣经的多个部分,通常被认为诞生于公元前3世纪至公元2世纪之间。然而,近期一项结合人工智能与传统碳14放射性测定的新研究表明,早先对这些文本年代的理解或许有偏差,其中部分文稿的年代可能比以往推断更为久远。这一突破不仅重塑了学术界对于这些古卷起源和制作者的认知,也为古代历史、文化及宗教研究带来了新的启示。此次研究由荷兰格罗宁根大学的普波维奇教授牵头,团队采用了尖端的机器学习技术,助力分析死海古卷的微米级墨痕图像。同时,研究人员针对生物分子污染问题,针对文本样本进行了创新的预处理,去除了早期为便于阅读而涂抹的蓖麻油残留物,这一处理纠正了以往碳14测定过程中可能产生的错误数据。

通过对不同地点的30份古卷样本实施测定,研究成功精确测定了27份的年代,结果显示大部分古卷实际年代均比先前通过书法分析估计的更早。此发现为重新解读古卷提供了坚实的科学基础。研究团队进一步利用机器学习系统——取名为“以诺”的模型,对62幅带有清晰墨迹痕迹且已进行碳14测定的古卷照片进行了训练。通过该模型验证,研究者发现“以诺”对此前未被确定年代的古卷图像能够达到79%的精准预测率,且推断的日期范围相较传统方法更为精准。这一融合物理学、几何学与人工智能算法的创新应用,不仅节省了对古卷造成损坏的碳14取样过程,更极大提升了古文献年代鉴定的效率与准确度。本次研究中一项尤为引人注目的发现,是4Q114卷轴中摘录的《但以理书》章节,其年代被推至与原作者同期,而此前学界普遍认为该卷写于作者逝世后一代。

类似的,《传道书》抄本也被证实与传统认定的作者时代基本一致。除此之外,研究还揭示了哈斯蒙尼与希律王朝两种书写风格在历史上的长时间并存,这种现象颠覆了先前认为各书写体仅在限定时期存在的观点。学者们由此得以更加精准地描绘出古卷的书写与传播脉络,拓宽了我们对当时犹太社会文化的理解。这一研究成果引起了考古界与宗教学界的广泛关注。伦敦国王学院的泰勒教授指出,结果意味着死海附近洞穴中发现的大部分古卷或许并非在库姆兰当地书写,因为当地的长期定居时间晚于部分古卷的年代。这一观点动摇了过去广泛接受的库姆兰社区是古卷主要制作地的论断,进而促使学者重新考虑古卷的地域流传与文化背景。

尽管如此,也有专家提出谨慎看法,比如切斯特大学的柯林斯博士认为碳14测定只能确定羊皮纸材料的制作时间,而古卷书写时间仍需综合多种线索,强调新技术的辅助定位应当与传统考古和文字学方法相结合使用。人工智能赋能古文献研究,无疑为考古学与历史学打开了全新视角。随着超过千余份死海古卷手稿尚未被精确定位年代,“以诺”模型的推广应用或将实现更大规模的文献细分与分析。这不仅将推动死海古卷的分类与研究,也为全球范围内丰富的历史文本年代甄别提供了一种科学可行的工具。此举不仅有望澄清宗教典籍的起源与传播路径,也将深化我们对当时区域政治、社会动态的认知。此外,未来技术的进步还有望进一步解决当前应用过程中的局限,比如提高对图像质量的要求、扩展训练样本的多样性及跨文化文本分析的兼容性,进而增强系统预测的普适性与准确度。

结合传统书法学、历史文献研究及考古实地考察,人工智能将成为未来古文献研究不可或缺的重要辅助力量。死海古卷的研究不仅关乎考古学的进展,更直接影响对犹太教经典文本及其演变的理解。从更广义的文化历史角度来看,这些文本载体传递的思想、律法与文学,反映了古代中东地区宗教信仰与社会结构的复杂变迁。通过更精确的年代定位,我们能够更加清晰地拼接出历史真相的碎片,重现那个时代文化交融与精神追求的全貌。总之,死海古卷的年代重估代表了现代技术与古代文献学的完美结合,标志着历史研究进入了一个智能辅助的新时代。它提醒我们,历史始终在不断被重新发掘与理解,每一次新发现都可能打破旧有认知,开启人类对自身文明记忆更深层次的探索。

未来,随着更多技术的应用与跨学科合作的推进,我们有望见证更多被尘封的历史秘密被揭开,让古老的声音在现代科技的助力下焕发新生。