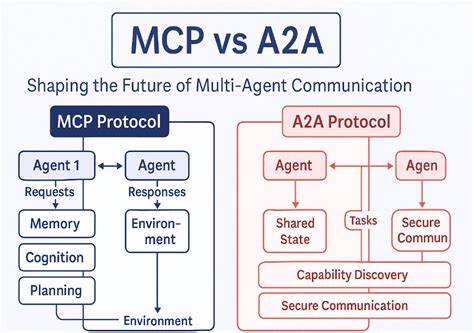

随着人工智能技术的迅猛发展,构建灵活、高效且智能的系统成为科技领域的核心目标。谷歌提出的Agent2Agent协议(简称A2A)和模型上下文协议(MCP)作为两种关键的AI协议,正在深刻改变我们设计和构建智能系统的方式。理解A2A与MCP的区别,对于把握未来人工智能的演进路径至关重要。 首先,从根本出发,A2A与MCP分别代表了两种不同的人工智能架构理念。MCP聚焦于工具访问,它是一种标准化的协议,定义了大型语言模型(LLM)如何与多种工具、接口及数据资源进行交互。从某种角度来看,MCP就是一套工具调用规范,使得AI像程序员调用函数一样,可以便捷、安全地使用外部功能和信息。

相较而言,A2A则定位于智能体之间的协作,致力于建立一种让多方AI智能体相互发现、交流、协同工作的机制。通过A2A,多种专长不同的智能体能如同人类团队般合作,共同完成复杂且开放性强的任务。 一个形象的比喻可以帮助理解两者的区别。MCP就像是一个工具工坊,工人们清楚每个工具的位置和使用方法,但不涉及如何组织他们的协作;而A2A则类似于会议室,来自不同领域的专家相聚一堂,彼此理解专长、分配任务,产出协同效益。在自动维修车间的场景中,MCP确保每个AI修理工能高效使用千斤顶、扳手等工具,而A2A让修理工之间、以及与客户和零件供应商代理自由互动,实现信息共享和动态应对问题。 技术对比层面,MCP以模型与工具的连接为核心,交互形式多为函数调用、结构化输入输出,应用侧重于API集成、资源访问,其抽象层级偏低,具体而明晰。

相应地,它拥有较为成熟的标准化进程,可以较容易地融入现有开发框架。A2A注重智能体之间的高层合作,交互过程多为对话式且适合长时间任务,涵盖多智能体协作、服务发现与复杂任务分解,层级更为抽象,关注智能体意图和能力。目前A2A协议仍处于发展初期,面临着状态一致性、安全控制、容错机制等技术挑战。 从优势角度看,MCP拥有结构清晰、执行预测性强的特点,便于集成且性能开销较低,适合确定性强、工具调用明确的应用场景。然而其灵活性有限,难以支持高度动态、开放性需求以及复杂协作。A2A则以支持动态发现、即兴合作见长,更符合人类团队合作的自然模式,极具扩展性,能够适应多样化、多变的任务需求。

缺点则包括系统复杂、对状态同步与安全性要求高,同时部分故障处理能力尚未成熟。 值得强调的是,A2A与MCP并非彼此竞争的技术体系,而是相辅相成、互补共存。在实际的AI系统构建中,MCP为智能体提供标准化的工具接入通道,保障其能高效调用外部资源;而A2A则为智能体之间的合作提供沟通与协作框架,实现多智能体间复杂任务的共享完成。融合这两者,能够打造既功能丰富又协同高效的智能系统,满足现代业务场景中多变的需求。 未来发展方面,短期来看,MCP将继续推动标准化进程,成为跨模型、跨框架的通用工具访问协议;A2A则将在实际复杂业务环境中逐步验证其协作模式的有效性。长远展望,智能系统将从传统的确定性编程演变为意图驱动的编程范式,软件系统更像智能团队而非固定流程,安全性规范和最佳实践将围绕多智能体协作重新制定。

开发者的角色也将发生转变,从单纯编写指令转向设计能力与协作,成为智能系统的协作设计师。 总结来看,A2A与MCP是人工智能体系结构中两条关键但不同的发展轨迹。一个专注工具层面的接入与调用,另一个着眼于智能体层面的协作与联动。两者共同促成了人工智能技术从传统编程向自主、协作、动态适应的革命性转型。未来AI系统不再是简单执行预设命令的程序,而是智能、多能、灵活协作的生态系统,推动整个人工智能开发范式的根本变革。