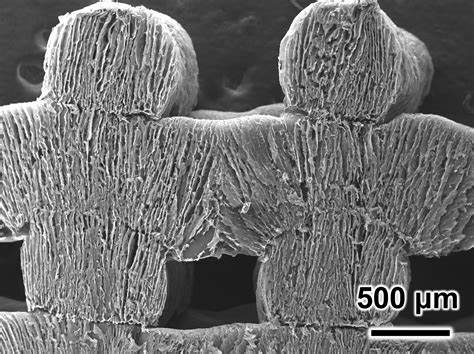

全球水资源紧缺问题日益严峻,尤其是饮用水供应不稳定,已经成为影响人类生活和社会发展的重要因素。海洋占据了地球绝大部分的水资源,但其盐度过高,无法直接饮用。传统的海水淡化技术尽管已经应用多年,但普遍存在耗能高、基础设施复杂、运行成本昂贵等问题。近年来,科学家们一直在探索更加环保、高效且经济实用的解决方案。最近,一种突破性的海绵状气凝胶材料的诞生,释放出使用太阳能轻松将海水转化为安全饮用水的巨大潜力,有望彻底改变全球清洁水的获取方式。 这项由中国及香港科研团队联合开发的创新材料,采用3D打印技术制造,融合了碳纳米管和纤维素纳米纤维,形成了具有规则微观竖直通道的结构。

相比传统水净化材料,这种海绵气凝胶显示出极高的水蒸发效率,无论材料尺寸大小,其性能都保持稳定,提高了其大规模应用可能性。核心原理是利用自然阳光加热海水,水分子通过微孔蒸发,而盐分和其他杂质则被有效阻隔。蒸发出的水蒸气在透明的塑料盖上凝结成干净的淡水,随后被收集起来供饮用或其他用途。 在户外实测中,仅靠自然日光,这套简单装置在6小时内成功产出约3汤匙的饮用水。虽看似产量有限,但其“尺寸不敏感”的特性意味着该系统足够灵活,能根据需求扩大规模而不损失效率。无需额外电力提供或复杂的机械设备,极大降低了能源和维护成本,尤其适合偏远地区或资源匮乏环境。

这种新型气凝胶与历史上的太阳能净水技术相比,有其独特优势。以往材料如仿丝瓜络的水凝胶,依靠太阳能加热释放水蒸气,但受限于柔软性和结构稳定性,难以大规模推广应用。作为固态多孔材料,气凝胶能更有效地引导水分蒸发过程及水汽流动,且其3D打印制造工艺使得微观结构精度极高,可根据需求定制设计,更适合各类环境。此外,该技术的绿色环保属性,也符合全球推动可持续发展的目标。 未来,该技术有望在应对全球水危机方面发挥重要作用。越来越多的地区面临淡水资源短缺、海水入侵和水质污染等挑战,尤其是干旱缺水与沿海城镇。

利用太阳能驱动的气凝胶海水淡化装置,能够为缺水社区、灾区应急以及野外活动提供稳定、安全的饮用水供应,有效减少依赖传统能源的需求,降低碳排放。 同时,以3D打印技术制造为基础,还为发展智能化、模块化的净水系统提供可能。未来结合物联网技术、自动控制和远程监测,可以实现无人值守的高效运作,提升水资源管理水平。科研团队计划继续优化材料配方,提高光热转化率和产水速率,推动设备规模化、商业化落地。此外,更深入研究盐分积累等潜在限制因素,确保设备长期稳定使用。 该项研究获得了国家自然科学基金、香港特别行政区研究资助局及环境保护基金等多方支持,体现了跨区域合作推动科技创新的典范。

国际专家普遍认为,这种能源利用效率高、工艺简单、成本低廉的太阳能海水淡化新材料,具有广阔的应用空间和市场潜力,对于解决全球水资源瓶颈、推进绿色低碳转型具有里程碑意义。 当然,这项技术仍面临一定挑战。比如目前产水速度与大规模工业化海水淡化相比还存在差距,盐分沉积可能影响气凝胶孔隙功能,且高湿度或阴天条件对性能有一定影响。因此,需要持续科学研发,加强材料稳定性和抗污染能力,同时优化系统设计,实现全天候、全环境条件下的高效运行。 不过整体来看,这种突破性海绵气凝胶作为太阳能驱动的精准蒸发材料,为低成本、高效率、可持续清洁水生产打开了新局面。它不仅回应了全球对安全饮水的迫切需求,还为可再生能源与环境保护相结合提供了创新典范。

未来,随着技术升级及推广应用,人类获取清洁水资源的方式将更加多样化、智能化,真正实现水资源的公平合理利用,促进社会健康与生态平衡。