在现代云计算和软件开发的浪潮中,AWS无服务器架构(Serverless)已成为许多企业提升开发效率与降低运维复杂度的热门选择。然而,当你尝试将这种理念带给长期使用Kubernetes(简称K8s)管理容器的团队时,理想与现实之间的碰撞往往难以避免。作为一名技术倡导者,笔者曾多次尝试说服自己的K8s团队采用无服务器架构,遗憾的是,最终团队并未做出改变。本文将分享整个过程中所遇到的现实阻碍、技术争辩及从失败中获得的宝贵启示,助力更多人理解如何有效沟通和评估无服务器与K8s的共存与选择。无服务器架构的魅力在于其按需执行的弹性能力。Lambda函数无需提前预置服务器,只在请求发生时启动,结合Cognito实现简化的用户身份管理,通过API Gateway暴露接口,使系统更加灵活快捷。

存储层面,DynamoDB无需单独预配置容量,基于使用量自动扩展,极大地减少了传统数据库运维负担。同时借助Kinesis或Kafka捕获实时日志数据,通过EventBridge实现事件驱动的系统调用,整套无服务器生态为开发者提供了极大的便利和扩展性。然而,Kubernetes工程师对“无服务器”一词的理解存在巨大分歧。传统观念中,“无服务器”代表没有服务器存在,这显然与K8s工程师熟悉的集群管理、容器调度形成冲突。尽管事实上无服务器背后依旧是强大的计算资源和基础设施支撑,但这一细微差别在持续的技术讨论和文化氛围中被忽视,导致沟通落实时面临巨大阻力。无服务器架构的最大争议之一便是成本问题。

K8s工程师常指出,Lambda在高并发时可能造成账单飙升,冷启动延时也会影响用户体验。这些顾虑并非空穴来风。事实上,Lambda针对短时任务和事件驱动场景表现出色,但并不适合长时运行或状态管理复杂的应用。对此,推荐使用ECS(Elastic Container Service)等AWS容器服务处理持续和长时任务。Kubernetes同理,背后也需要EC2实例支持,且存在管理开销与kubelet资源消耗。总体来看,选择无服务器还是K8s,每种方案的成本无法直接对比,需要综合计算运维、人力以及业务需求。

对无服务器成本的担心也关联到扩展性和预算可控性。不少公司因云资源使用不当,出现账单失控情况。Basecamp等企业甚至开始重新审视云架构成本。关键因素在于如何合理设计应用架构与云资源分配,避免持续运行的冗余资源导致费用膨胀。事实上,云资源贵在“聪明用”,无论是无服务器还是K8s,愚蠢的配置都难逃“烧钱”命运。同时,供应商锁定(Vendor Lock-In)始终是技术选型时不可忽视的顾虑。

K8s工程师担忧大量采用AWS托管的服务会丧失迁移灵活性。无服务器倡导者则反问:“为什么要迁移?”毕竟大厂如AWS不存在一夜关停风险,只要妥善控制成本和风险,迁移压力相对较小。与此同时,从开发和运维协作的角度看,K8s团队强调掌控环境,愿意承担代码运行的完全责任,乐于通过yaml配置构建高度定制化的基础设施。相比之下,开发者看重的是开发效率和产品迭代速度,希望摆脱繁琐的基础设施管理工作。因此,K8s yaml配置文件经常成为团队内部的“痛点”,开发人员缺乏直接调试和排查的便利,影响迭代速度。很多时候双方在沟通中都陷入了“技术壁垒”和“角色职责”的胶着状态,不愿让出自己的舒适区和核心话语权。

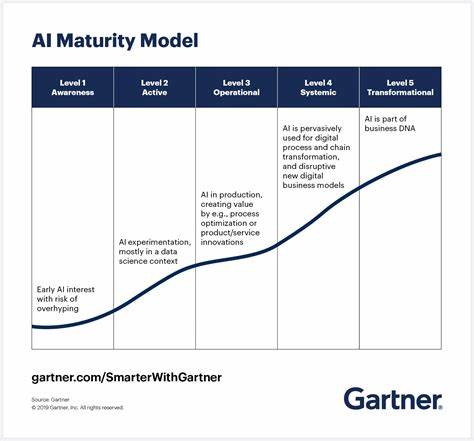

虽然无服务器架构减少了直接的基础设施管理负担,但K8s工程师强调的细粒度流量控制、自定义网络策略、复杂调度规则等高级功能,无服务器目前难以完全替代。安全、性能调优等领域的专业需求让K8s依然保持强大的生命力和技术优势。在实战中,许多组织逐渐认识到无服务器和K8s并非零和游戏,它们有各自适合的场景和生态环境。无服务器适合事件驱动、自动弹性伸缩和快速迭代的应用,而K8s更适合复杂状态ful服务、需要定制化运维和跨地域调度的需求。共存与协同成为未来技术架构的理想态势。最终,团队文化与技术心态才是影响变革成功与否的关键。

K8s工程师对无服务器的抵触,部分源于对自身定位和职责变化的恐惧,更多是多年积累的技术熟悉度和对未知风险的防范心理。类似于出租车司机对自动驾驶汽车的担忧,这是一种存在感被挑战的正常反应。推动技术转型,除了展示产品和架构优势,更需要耐心沟通、理解对方需求和顾虑,寻找合作共赢的切入点。也许我们无法单靠一次说服取胜,但可以通过渐进的试点、共享成功经验,让团队步步接受新理念。技术选型不应该是简单的对立,而应是一场深入的开放对话,寻找最适合业务需求的综合方案。对于每一个致力于改善软件交付效率和用户体验的从业者来说,关键不是“无服务器能否取代K8s”,而是如何在多样化技术之间找到合理平衡,实现自身创新与稳定运营的双赢。

作为技术搬运工和推动者,我们应当谦逊且务实,拒绝教条,拥抱协作,持续学习,共同探索云计算未来的无限可能。通过这些经历和反思,希望更多开发者、运维和架构师能够跳出传统框架,理性审视不同技术的价值,实现更高效、更灵活的云原生实践。