近年来,人工智能特别是大型语言模型(LLMs)如ChatGPT、GPT系列的迅猛发展,掀起了软件开发领域的巨大变革浪潮。尽管市场与媒体对这些技术的炒作接连不断,掀起了一波波兴奋与期待,然而仔细剖析其核心技术,会发现它们所依赖的,实际上是一类朴素却颇具革命性潜力的技术。这种技术能够实现一类传统软件难以触及的自动化任务,尤其在复杂的代码编辑和生成领域展现出了独特优势。本文将从真实的应用案例出发,揭开大型语言模型在代码编写和自动化方面的技术本质,分析其价值和局限,带您深入理解这场“看似华丽,实则朴素”的技术革新。 在软件开发中,代码的维护和更新长期以来都是巨大的挑战。以LLVM这样极为复杂的大型项目为例,代码基数达到数千万行,手动修改每一处机械重复的代码模式既费时又容易出错。

通过引入大型语言模型技术,可以辅助开发者在机械重复模式中快速定位并生成替换建议,极大提升代码变更效率。然而实际实验发现,这一过程中的绝大部分建议都被拒绝,超过百分之九十五的建议不被采纳,这显示出技术目前仍处在初级阶段,且远未达到完全自动化的理想状态。但在极少数情况下,比如批量修改一个固定的机械模式时,模型生成的建议却显示出高效的变更能力。举例来说,将复杂的条件匹配语句转换成更简洁、有效的形式,以前只能靠人力在代码中反复查找和替换,而现在利用模型的综合理解和模式匹配能力,可以自动完成此类繁琐操作,显著提升工作效率。 同时,大型语言模型比起简单的文本查找替换,具备判断上下文依赖的高级能力,能够避免诸如盲目替换函数参数名导致注释或其他代码变化的错误。这种细腻的处理能力使得自动化的代码更新变得更安全,减少了低级错误。

对此,许多开发者可能觉得这无非是“智能化的查找替换”,但本质上这一类自动化正是传统软件依赖预设规则和固定逻辑无法解决的,它需要依赖对语义的理解与推理。 另一方面,将大型语言模型应用于从零开发简单项目的尝试,也提供了有趣的视角。例如开发一个基于Tree-sitter的LLVM中间表示语言解析器,传统上是大量重复且机械的阅读文档与手动编码过程。模型虽不能一次性生成完整且可用的解析器代码,但在代码补全和模版生成方面表现出色。如自动完成特定语法结构或指令定义时生成极具参考价值的代码样本,有效减少开发者的手写负担。模型还能够通过分析现有测试用例示范,自动生成数百个基础测试,虽然质量并非完美,却以极低的人工成本覆盖了相当广泛的测试场景。

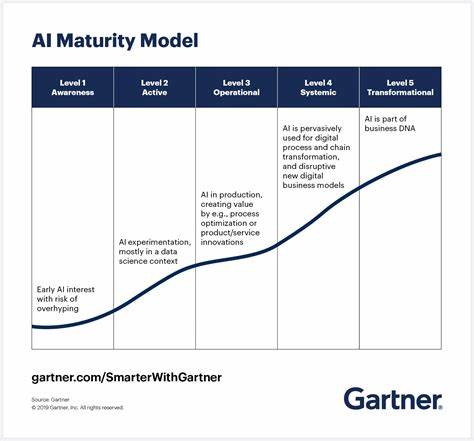

这些机械重复的劳动,在过去只能依赖人工完成,或者用极其复杂且脆弱的脚本来辅助,而现在借助大型语言模型所带来的自然语言理解能力,有望大幅降低开发门槛并提高效率。归根结底,技术的核心还是一种智能化“复制粘贴”与自动替换,只不过这种复制粘贴被赋予了理解上下文和代码逻辑含义的能力,从而实现了更高层次的自动化。 同时需要强调的是,尽管大型语言模型表现出了巨大潜力,但正处于“alpha”阶段的它们距离成熟的自动化工具仍有不小的差距。目前开发者在实际使用时,往往需忍受低效的反馈界面,频繁与自动补全功能“斗争”,还要针对模型生成的不完美代码做大量的手动修正。未来的发展应当着重提升模型在生成代码的准确性与一致性上,改进人机交互体验,减少人工调试的负担。大型语言模型若能实现更深层次且无缝的机械自动化,将为软件产业带来革命性影响,特别是在效率、质量控制与创新速度等方面。

除了代码编辑和生成,类似的自动化能力同样能够应用于软件测试、文档编写、代码审查等场景中,形成一个覆盖软件生命周期各个环节的智能辅助生态。人类开发者将更加专注于高层次的设计与架构决策,而将大量繁重且机械的细节工作交给智能辅助工具,从而提升整体软件开发的质量与速度。 综上所述,虽然大型语言模型背后的核心技术看似朴素,甚至不免让人联想到智能化的“自动查找替换”,但这种智能化机械自动化为软件开发带来的突破是不容忽视的。它突破了传统软件无法胜任的自动化任务限制,尤其是在机械性强的大型代码库维护和支持工具开发方面展示出独一无二的价值。随着技术的不断进步和用户反馈的积累,大型语言模型有望成长为研发工具链中的重要“智能助理”,彻底改变传统的软件开发模式。面向未来,业界应当更加理性认识这项技术的优势与不足,结合实际场景逐步推动其成熟与应用落地,释放其真正的潜能,而非被表面的炒作蒙蔽视线。

真正有价值的技术往往来源于这些看似平凡却又扎实可靠的基础能力,在它们支撑下,我们有望迎来软件开发领域的新黄金时代。