DNA复制是维持生命正常运作和细胞功能的基础过程,几乎每天在人体内以数万亿次的速度持续发生。每当细胞分裂,无论是修复受损组织、更换老化细胞,还是支持身体生长,DNA必须被准确复制,确保子细胞携带相同的遗传信息。然而,对于DNA复制后短时间内分子结构的细节,人类科学却长期处于探索盲区,限制了对基因表达调控及疾病机理的认识。传统的研究方法往往依赖可能损坏DNA的化学试剂,或只捕获DNA短片段,难以描绘出全面的染色质组织图景。近日,加州Gladstone研究所的科学家团队突破了这一瓶颈,开发出一种名为RASAM(复制感知单分子可及性测绘)的全新技术,结合长读长DNA测序和人工智能预测模型,首次实时揭示了新复制DNA的结构状态及其生物学意义。令人震惊的是,他们发现刚刚复制完成的DNA远比以往认识的更为松散,处于一种“超易接近”状态。

这一状态持续数小时,期间DNA不再被经典核小体的紧密包装所束缚,而是部分解缠,显示出极高的蛋白质结合潜力。该发现颠覆了传统认知,即DNA复制后应迅速恢复稳定紧凑结构。团队负责人Vijay Ramani博士指出,这种高度开放的状态似乎为细胞提供了宝贵的调控窗口,允许转录因子及其他调控蛋白高效结合DNA,从而影响基因表达的启动和调控。更重要的是,这一“超易接近”窗口为药物开发带来了前所未有的契机。在癌症等细胞快速分裂的疾病中,利用这一DNA暴露的短暂时期,可精准设计靶向药物,直接作用于染色质,阻断肿瘤细胞的增殖链条。相比传统药物直接攻击成熟染色质,这种方式有望提高治疗的特异性和效果,同时减少对正常细胞的副作用。

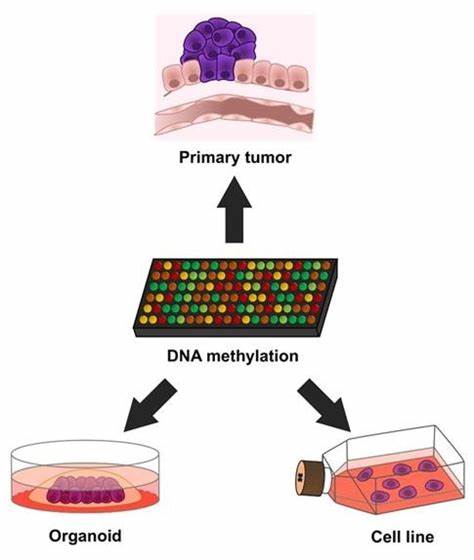

此外,这种易接近状态还可能被用来调节某些基因的表达,打开预防和治疗多种遗传及获得性疾病的新思路。研究团队不仅展示了DNA整体结构的变化,还发现这种易接近性的调控在基因表达起始点区域尤为显著,进一步证实其在调控生命活动上的重要功能。尽管取得了突破,科学家们仍面临诸多未解之谜,例如细胞如何在这一结构松散期间保护遗传信息的完整,及相关调控机制的详细机制等。研究人员相信,随着技术的不断完善和应用领域的拓展,未来几年内对这些问题的认识将有质的飞跃。单细胞基因组学的快速发展,为解析单个细胞层面的基因功能提供了强大手段。RASAM技术的出现,代表了这一领域的又一次重大进步,它使得科学家能够在分子水平上,精准测量和映射DNA复制后的动态变化。

这种技术进步不仅推动基础生物学的研究,也加速了精准医学的发展步伐。研究成果发表在权威学术期刊《Cell》上,赢得了广泛关注和好评,显示出开创癌症治疗新范式的潜力。展望未来,融合高通量测序与人工智能的多学科合作将进一步推动基因组研究,推动癌症及其他疾病的早期诊断、个性化治疗和药物创新。这项新发现强调了科技在解锁生命奥秘中的关键作用,展示了通过更精准、更深入的观测手段,科学如何帮助人类战胜疾病、提升健康水平。随着RASAM技术向更广泛的应用推广,公众期待着基于基因复制过程这一全新生物学阶段的创新疗法问世,期待癌症治疗迎来真正的革命。创新、协作与技术驱动将成为未来医学进步的主旋律,持续推动人类探索生命科学的边界,造福无数患者和家庭。

。