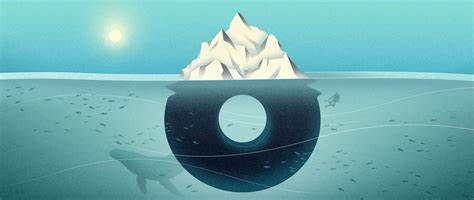

人工智能作为当今科技领域最炙手可热的话题之一,吸引了无数优异的人才与丰厚的资金投入。然而,尽管发表的论文数量逐年激增,研究进展的速度却并未呈现出令人振奋的爆炸式增长。这种现象引发了一个核心疑问:为何论文数量暴增,实际创新却未如预期般飞跃?核心答案指向了研究抱负的不足。人工智能领域的研究者正面临着一种普遍的“抱负缺失”问题,这种现象阻碍了学科真正的进化和突破。研究人员大量投身于稳妥、低风险的方向,以确保论文发表的成功率,但这种策略牺牲了对重大问题的深度探索,导致研究成果更多地停留在相对边缘且循规蹈矩的层面。当前的研究生态可以类比为“固定的科研领地”,研究者虽多,但“可开拓疆域”却有限。

这种“拥挤”态势造成学术焦虑感上升,创新余地受限。许多研究被设计成对现有知识的小幅调整和扩展,而非真正开辟新的“科研空间”。然而,只有不断扩大研究领域,切入未知,勇于承担失败的风险,才能推动人工智能科学进入一个全新阶段。提升科研抱负意味着降低短期内成功的确定性,拥抱试错和失败的过程。恰恰是那些大胆尝试的项目,纵使失败率高,却可能导致范式转变,带来长远影响。相反,当前学术评审和职业晋升体系往往过度强调“论文数量”和“成果的发布频率”,这无形中诱导研究者趋利避害,选择“小而安全”的课题。

对于初入学术界的学生和研究人员来说,发表“合格”的论文已经成为继续深造或者升职的门槛。这种压力削弱了探索深层次、复杂问题的动力。与此同时,企业实验室中因商业竞争或知识产权保护,对重大突破的公开发表持谨慎态度,进一步限制了高影响力研究的露出。反观那些真正经受时间考验的人工智能研究成果,往往具有三个显著特征:简洁性、可扩展性,以及对大规模数据和算力的有效利用。诸如2012年ImageNet的深度学习模型,就是基于简单直观的方法创新,配合强大算力支撑,推动了整个人工智能领域的飞跃。这些具有里程碑意义的研究虽然不多,却产生了深远影响。

如此看来,科学研究的黄金法则或许是“简单却不平凡”的理念。这也启示我们,人工智能研究不必追求复杂多变,而应聚焦于基础且有扩展潜力的问题,愿意投入时间攻坚。一项富有抱负的科研计划往往需要数年甚至更长的时间才能得出具有分量的成果。学界对于长时间不发表成果的担忧不应过度,而应理性看待科研探索中的“空窗期”。历史上众多伟大科学家的成功,都经历了长时间的沉淀和反复试验。基于以上现状和分析,提升研究抱负的关键在于转变学术环境和评价体系。

需要制定更包容失败的政策,强调质量和原创性而非数量。导师和资助机构应鼓励研究者挑战“未解之谜”,并给予足够支持容许探索失败。在研究过程中,交流和协作尤为重要。正如资深科学家理查德·哈明所言,解答重大问题的过程常常借助于与可信赖伙伴的深入探讨,个人孤立的沉思难以产生同等成效。人工智能研究人员可以通过构建开放的学术社区,促进思想碰撞和跨学科合作,从而激发创新灵感。此外,教育体系应提早灌输创新意识和挑战精神,减少功利化导向。

展望未来,只有怀抱雄心壮志、勇于承担风险的科研态度,才能推动人工智能领域实现质的飞跃。研究者们需要站得更高,视野更广,敢于触摸那些看似遥不可及的问题。尽管这条路充满艰辛和不确定性,但每一次重大突破都源自不畏失败的坚持和对未知的执着追求。总之,人工智能研究的未来呼唤更大抱负。一方面,当前的学术生态和评价机制需要进行深刻反思和调整,以避免“数量至上”陷阱对创新活力的掣肘。另一方面,研究者自身亦应提升认知高度,把握长远价值,勇敢探寻未被触及的领域。

只有这样,人工智能才能写下更多改变世界的篇章,引领科技和社会迈向全新纪元。