随着病毒性疾病不断威胁全球公共健康,传统的抗病毒药物和疫苗面临着效率、耐药性以及分发成本等多重挑战。口服工程化细菌技术突破性的将益生菌与基因工程相结合,构建出一种能够在人体肠道内发挥活性、调动免疫系统应答的生物平台,成为下一代抗病毒治疗和免疫接种的重要策略。本文将深入探讨口服工程化细菌的原理、优势以及其在抗病毒和免疫系统激活中的应用潜力,结合最新科研成果展示其未来发展趋势。口服给药的便利性是该技术一大亮点。与传统疫苗需注射给药相比,口服形式极大提高了患者的接受度和依从性,同时简化了疫苗的储存及运输流程,尤其适合资源有限的地区。工程化细菌,如广泛研究的肠杆菌菌株Nissle 1917,天然定植于肠道,利用其与宿主免疫细胞的天然互作关系,通过基因编辑使其携带治疗性蛋白质或抗原,发挥直接或间接的抗病毒效应。

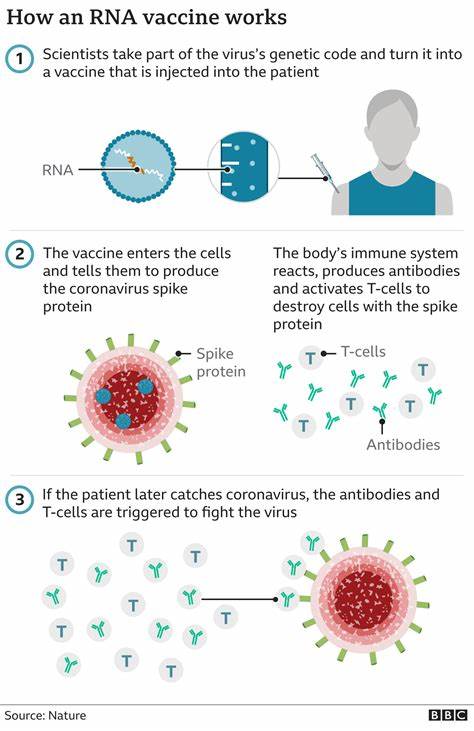

研究表明,经基因改造的工程化肠杆菌可在细菌表面展示病毒相关的抗原蛋白,诸如冠状病毒的刺突蛋白,以及表达特异性的纳米抗体,这些都能有效刺激肠道粘膜免疫系统,诱导产生IgA和IgG抗体,同时增强细胞免疫反应。这种双重免疫激活不仅在肠道内部形成黏膜层的防御屏障,还能通过微生物衍生的外膜囊泡转运机制,将免疫效果扩展至全身,覆盖肺部和其他远端器官,提供广泛且持久的保护作用。纳米抗体技术的引入更提升了该平台的治疗能力。纳米抗体因其分子量小、稳定性强且易于生产,成为高效的中和病毒的工具。通过工程化细菌的表面表达与释放,纳米抗体可在肠道内直接中和病毒,阻断病毒与受体的结合,减少感染风险。此外,这些纳米抗体可以随外膜囊泡进入血液循环甚至跨越血脑屏障,具有潜在的系统治疗效果。

口服工程化细菌同样具备活性疫苗的独特功能。通过表达病毒关键抗原,与肠道相关淋巴组织互动,促进树突状细胞和T细胞的活化,进而增强体液及细胞免疫反应。这种激活过程有效模仿天然感染过程,产生的免疫记忆能够长期防御同类病毒再感染。与现有mRNA疫苗或单克隆抗体疗法相比,工程化细菌不仅减少了冷链依赖及注射风险,还能增强粘膜免疫,对抗呼吸道和肠道病毒感染效果更加显著。尽管该技术前景可观,但仍面临一定挑战。首先,确保工程菌的安全性和遗传稳定性至关重要,需避免潜在的致病风险和基因水平转移。

其次,胃酸及消化酶可能影响细菌存活和表达蛋白的稳定性,研究者正在探索酸阻断剂或肠溶包衣等保护策略以提高有效递送。再次,体内菌群多样性及个体差异可能影响工程菌的定植和功能发挥,需要进行更多临床前和临床试验来评估疗效和免疫一致性。未来的研究方向包括优化工程菌基因载体,开发多抗原表达系统,以适应不同病毒变异株的挑战。同时,利用人工智能与合成生物学技术设计安全、可控的菌株,结合智能释放系统,实现精准且动态的免疫调控。此外,拓展菌群工程技术,将益生菌群体及其协同作用纳入治疗体系,或将带来更为广泛的防感染和免疫调节效果。口服工程化细菌作为抗病毒及免疫激活平台的优势不仅体现在其疗效和便捷性,更在于其潜在的多功能性和可扩展性。

它能够整合预防、治疗和免疫监测于单一系统,大幅降低公共卫生负担并增强全球传染病应对能力。随着基因编辑技术及肠道微生态学的发展,口服工程化细菌有望成为未来精准医学中不可或缺的一部分。综上所述,口服工程化细菌正逐步走出实验室,迈向临床应用前沿,开启了人类抗病毒治疗和疫苗接种模式的新纪元。该技术革命性地将微生物工程与免疫学深度融合,通过优化肠道免疫环境,提供有效而持久的防护。持续的科学研究和跨学科合作将推动这项技术不断完善,助力构建更安全、更高效和更普及的防疫体系,迎接各种新兴病毒的挑战。