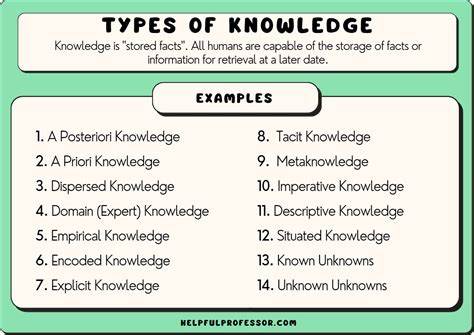

在信息触手可及的现代社会,获取知识已不再是难题,而是如何选择并牢记对自己真正有价值的内容,成为智慧生活的关键。记忆不仅是储存信息的仓库,更是思考和创新的工作坊。我们无需记住所有知识,但必须深刻掌握那些能塑造思维、引导行动、丰富内涵的七类知识。它们帮助我们在压力下做出更明智的决策,在新境遇中迅速整合信息,最终成为更完整的自己。首先,心智模型和启发式思维是我们思考的利器。这些工具能够加快认知速度,让我们以更清晰的视角审视问题。

心智模型如打破常规的第一性原理思维、评估选择的机会成本、量化决策价值的期望效用、根据新证据不断调整认知的贝叶斯推理以及关注渐进改进的边际收益理论,都能使我们在面对复杂情境时更加沉着应对。哈恩隆法则提醒我们,许多误会并非出于恶意,而是源于无心之失,这样的启发促使人际关系中更加宽容和理性。其次,核心概念框架构筑了我们的认知结构。这类知识不仅是思考工具,更是理解世界的骨架。经济学中的供需关系让我们洞察市场和资源配置的动态,熵的概念揭示了系统的无序趋势和维护秩序的挑战,五大人格特质模型帮助认识人类多样性并促进自我调节。认知偏误理论则是理解我们为何常常陷入认知陷阱的钥匙,而强化学习为习惯养成及不断自我调整提供科学依据。

这些框架帮助我们将零散信息串联成系统知识,促进创新与洞见产生。记忆中的第三类知识是定义身份的核心内容。人的自我认知不仅依赖于外界评价,更关系于我们内心坚守的价值观、生活目标、人生哲学和伦理底线。这些经历和信念在面对不确定性时成为指引,帮助我们保持内心的稳定和行为的连贯。第四类是创造性输入与文化素养。创造力往往来源于对多种文化元素的积累和再造。

只有吸收经典文学、标志性电影、各类音乐风格、重大历史事件以及思想巨擘的智慧,才能在心中形成丰富的文化背景,赋予我们表达和创新的能力,也增进社交中的共鸣和理解力。续之,程序性和身体化知识十分重要,因为它们难以外包,且对熟练掌握某项技能至关重要。无论是弹奏乐器、化解人际冲突、发表演讲,还是运动中的精准动作,这些都需通过反复练习形成肌肉记忆和直觉反应。它们体现了“知行合一”,是技术与经验的结晶。接着,常用知识的记忆能大大降低认知负担。频繁使用的快捷键、基础算术、人名及常见工作流程的熟练掌握,避免了每次都借助外部工具检索资料的拖延和精力消耗,使思维保持流畅和高效。

最后,领域内的基础知识是专家区别于新手的关键。专业领域的词汇、典型案例及概念体系塑造了问题意识和解决问题的视角,使得专家能快速识别关键所在并提出独到见解。总体来看,值得记忆的知识不少于情感共鸣、实践价值及概念深度。相反,随机且无关痛痒的信息应当被舍弃,因为它们既不促进思维,也无助于行动。正如教育家杜威所言,我们检索过去是为了寻找启示,使之适应当下问题的需求。记忆不应等同于被动的信息积累,而是主动建构思维工具,帮助我们不断选择、成长和变革。

在这个几乎所有答案都能通过搜索引擎获得的时代,真正的区别在于我们从庞杂信息中汲取、存留并应用的知识。它们是激发问题意识、拆解复杂性的钥匙,是累积智慧、实现目标的基石。通过刻意捕捉心智模型、核心框架、身份认知、文化养料、技能实践、常用知识及专业知识,我们在无形中打造了属于自己的知识体系。它不仅让我们在信息海洋中站稳脚跟,更赋予我们驾驭未来的能力。学会舍弃琐碎,聚焦本质,是现代记忆的艺术。持续思考哪些知识真正值得铭记,是提升认知质量的第一步,也是跃迁自我能力的关键所在。

。