随着人工智能技术的迅猛发展和广泛应用,全球经济和就业市场正经历深刻变革。对于正在步入职场的Z世代来说,这一场科技革命既令人期待又充满不确定性。如何走出一条安全稳妥的职业道路,成为他们目前最关心的问题。近日,三位重要的行业和经济领袖——美联储主席鲍威尔、英伟达(Nvidia)创始人黄仁勋以及先进人工智能公司Anthropic的CEO达里奥·阿莫迪(Dario Amodei)围绕AI将对劳动力市场带来的影响形成了鲜明且截然不同的观点,他们之间的争论也被业界称为“AI的金发姑娘问题”,即到底是“太热”、“太冷”还是“刚刚好”?这种看法的分歧,实际上折射出AI发展对未来社会和年轻一代职业生涯的复杂影响。首先,从最为悲观的视角看,Anthropic CEO达里奥·阿莫迪明确表达了对未来就业市场的担忧。他在多次采访中指出,高级AI模型的快速普及将极大程度地取代初级白领岗位,预计未来五年内可能有多达50%的入门级职位被自动化技术所替代。

他的观点基于数据的支持:自2019年以来,大型科技公司对毕业生的招聘大幅减少,而从2023年到2024年之间,新毕业生的招聘人数又下降了25%。这种趋势已在一定程度上表现出AI对求职市场的影响。阿莫迪强调,AI完全改变了传统的就业结构,这不仅是技术问题,更是社会责任问题。他呼吁政府尽快介入,通过政策措施支持受自动化冲击的群体,例如建议对AI产生的收入征收相应税收,用于帮助被裁员的工人再就业和培训。这种观点的核心是预警和防范,面对某些领域可能爆发的失业危机不能掉以轻心。与阿莫迪持相反立场的是英伟达创始人黄仁勋,他对AI的未来持更加乐观和积极的态度。

黄仁勋承认,人工智能将彻底改变所有工作岗位,但他认为这并不意味着大规模失业。相反,AI将更多承担重复性和繁琐的任务,解放人类从事更具创造性和战略性的工作,从而带来工作内容和职场结构的升级转型。黄仁勋强调,被替代的岗位会被重新定义,新的职业机会和岗位也将随之诞生。他的乐观预期依赖于技术进步带来的效率提升和产业创新。比如,AI芯片技术的突破和普及,推动了各行各业智能化步伐,催生了如数据科学、AI培训师、机器人维护等全新职业领域。黄仁勋的观点提醒我们,更加注重提升技能和适应能力,抓住AI发展的机遇,才能在新经济环境找到立足之地。

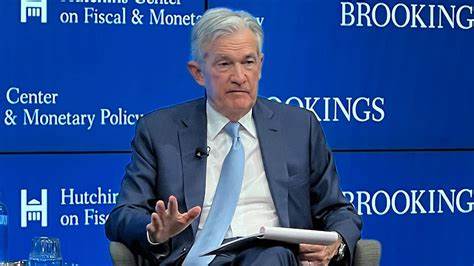

介于两者之间的是美联储主席鲍威尔的立场,他试图平衡乐观与谨慎之间的关系。鲍威尔指出,AI技术发展确实带来了深刻的结构性变化,需要警惕可能出现的失业压力和经济不平等问题,但同时他强调市场的自我调整能力和政策的适时干预对于缓解风险至关重要。他主张通过教育培训和劳动力转型政策,使劳动者具备适应AI时代的能力,从而实现“适度”的变革效果,力图让AI发展既不太快以至失控,也不太慢以致错失机会。对于Z世代来说,这场三方观点对立意味着他们面前的职业选择和生活规划充满了不确定。是拥抱AI带来的新职业方向,还是担心传统岗位被淘汰?对这一代人而言,无疑需要在不断变化的宏观环境中更加主动地提升自我认知和技能储备。教育机构和社会各界也应积极配合,为年轻人提供多样化的专业培训和职业转型支持。

全球经济形势的复杂性,在AI的浪潮中愈加突出。随着机器学习、自然语言处理和自动化技术的发展,越来越多看似复杂的工作正在被AI模型高效完成。金融分析、法律文书、客户服务甚至创意设计等领域都已见证了变革的初现。在这样的背景下,政策制定者需要建立完善的社会保障体系,对被技术变革影响较大的群体提供有效援助。同时,应制定合理的监管框架,明确AI的伦理标准和合规要求,减少技术滥用带来的社会风险。未来就业形态也将进一步多样化,远程办公、灵活用工、跨界合作成为常态,年轻人应以开放的思维和主动学习的态度去拥抱这样的变化。

对企业而言,抓住AI带来的核心竞争优势,促进人机协作成为发展关键。英伟达作为AI硬件的重要推动者,其产品和技术在全球AI生态系统中扮演着举足轻重的角色。黄仁勋提出的转型观点体现了从技术推动者角度对未来的信心。而Anthropic则代表了更为谨慎的AI开发者视角,他们强调风险意识和行业责任,呼吁政府和社会体系共同应对潜在的冲击。鲍威尔则从宏观经济调控的角度出发,在纷繁复杂的现实中,倡导平衡与渐进。除了对直接就业影响外,AI的发展还可能对社会心理、阶层流动和文化价值观产生深远影响。

Z世代作为数字土生土长的一代,对技术的接受度极高,但同时也承受着经济压力和未来不确定性的双重压力。社会应鼓励他们发挥创造力,培养批判性思维和跨学科能力,才能在日益智能化的时代保持竞争力。总之,“AI的金发姑娘难题”不仅在于技术发展步调如何把握,更在于如何协调各方利益,平衡变革速度,确保经济繁荣和社会公平能够兼顾。鲍威尔、黄仁勋和阿莫迪的不同声音为社会提供了多维度的思考角度,体现了人工智能时代复杂而微妙的抉择。对于Z世代而言,他们的职业命运既可能被塑造也可能被颠覆,取决于个人能力提升、政策支持及企业担当的多重因素。未来的道路充满挑战,但也潜藏着无限可能。

唯有积极应对、持续学习,才能在变革中找到属于自己的“刚刚好”。