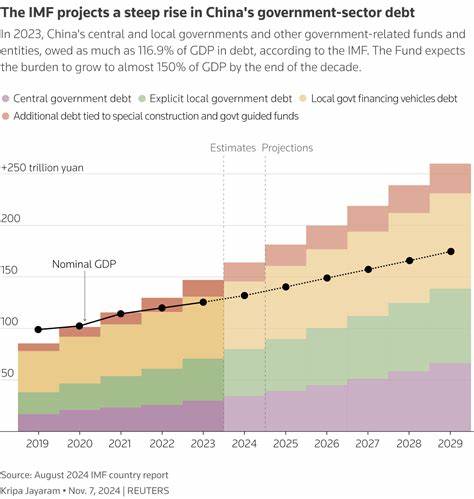

近年来,中国各省级行政区的债务问题日益凸显,尤其令人担忧的是,约三分之一的省份如今将其全部财政收入用于偿还债务本金和利息,此举不仅反映出财政压力的巨大,也暗示未来可能出现的财政风险和经济放缓。债务偿还占比过高直接限制了地方财政的使用灵活性,挤压了社会民生和基础设施建设的资金投入,从根本上削弱了经济的长期活力和竞争力。多地区财政收入几乎全部用来偿还债务,是地方政府债务生态失衡的直接表现。过去数十年中,地方政府依赖举债推动地方经济增长的模式快速扩张,在土地财政和政府专项债券的推动下,形成了庞大的债务负担。尤其是受到中央宏观调控和经济增速放缓的影响,地方财政收入增长乏力,土地市场降温,进一步限制了政府自有资金的空间。债务偿还占比过高的背后,存在复杂的结构性问题。

部分地区财政收入主要来自于一次性土地出让金和资源性收入,而这些收入本质上不可持续。一旦土地市场放缓,财政收入锐减,债务压力随之激增,形成恶性循环。地方政府在寻求融资渠道时,也可能因债务负担加重而难以获得更低成本的资金,从而导致偿债成本继续上升。地方债务结构复杂,隐性债务问题亦不可小觑。以政府融资平台等方式形成的隐性债务数量庞大,但透明度不足,给外部监管和风险评估带来难度。许多债务资金实际用于基础设施建设和社会民生项目,这些项目一旦长期回报不足,更容易加剧财政负担。

高债务率对经济的负面影响日益明显。过高的债务偿还压力迫使地方政府缩减公共服务支出,抑制了教育、医疗、环保等关键领域的投资,进而影响居民生活质量和社会稳定。同时,投资不足也制约了区域经济的转型升级,使经济结构调整过程受到阻碍。此外,债务风险还可能传导至金融体系,增加银行不良资产,造成系统性风险隐患。中央政府高度关注地方债务风险,近年来采取多项措施强化地方财政监管。包括限定地方政府新增债务规模、强化债务信息披露、推动隐性债务整治等政策,有助于规范债务管理,降低风险。

不过,解决债务问题需要深入结构性改革,包括优化财政收入结构,拓宽税收来源,控制土地财政依赖,提高财政支出效率。地方政府应注重提高财政可持续性,减少非生产性支出,促进债务的合理使用。未来政策方向或将更加注重平衡财政收支与债务风险,亦可能加大债务置换力度,通过发债置换高利率项目债务,减轻偿付压力。同时,寻求多元化的融资渠道,如引入更多社会资本参与基础设施建设,提升投资效率和回报率。对经济发展而言,债务不可避免,但关键在于保持在可控范围内,避免债务负担成为经济增长的拖累。提升财政透明度和债务管理能力对于防范风险至关重要。

各省在解决债务问题的同时,应积极推动高质量发展,强化创新驱动,改善营商环境,增强财政的自我造血能力。整体而言,约三分之一省份将全部财政收入用于偿还债务的现象,反映了地方债务治理的严峻挑战。合理化债务结构与财政支出,深化财政体制改革,均是维护地方财政安全和促进经济持续健康发展不可回避的任务。通过综合施策,有望缓解地方财政压力,提升区域经济韧性,助力中国经济实现稳健转型和高质量发展。