在当今竞争激烈的就业市场,越来越多的企业依赖自动化工具来筛选海量的求职简历。招聘机器人(也称为简历筛选软件或ATS系统)通过设定关键词和匹配算法,迅速将大量求职者信息进行过滤,向招聘人员推荐最符合条件的候选人。尽管这极大地提高了招聘效率,却也使数百万简历永远无法进入招聘经理的视野,成为求职者的隐形障碍。简历不再单纯是个人能力和背景的展示,更多是与自动化系统之间的一场博弈。 在这个背景下,有一位普通人开始了对简历筛选机器人的深入研究。他因为自己的求职经历,意识到简历被机器人“忽视”背后的深层原因,萌生了解析这一现象的想法。

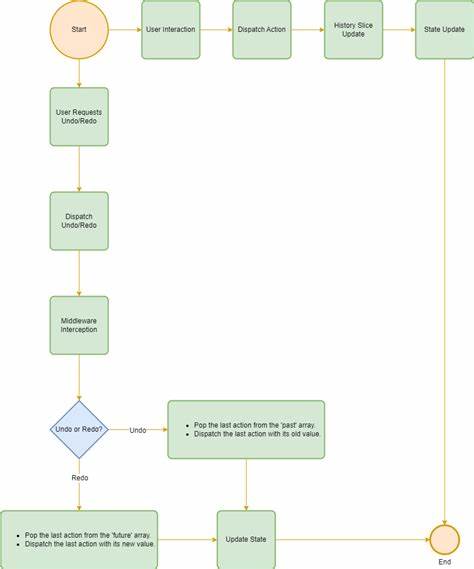

通过数据收集、分析筛选标准和模拟求职过程,他逐渐揭示了招聘机器人评判简历的规则和陷阱。这位探索者发现,关键词匹配虽然是核心,但简历的格式、措辞甚至排版细节都会影响筛选结果。很多求职者因为不懂得优化简历内容,导致资料被自动筛选系统拒之门外。 简历筛选机器人遵循的逻辑通常基于职位需求设定关键词,如技术能力、经验年限和学历背景。系统会扫描简历中是否出现这些关键词及其相关度,若匹配失败,简历就难以通过初步审核。然而,这种方法也存在显著缺陷。

大量合适的候选人因为简历表达不够精准或缺少某些形式上的关键词而被误判。此外,机器人无法全面评估求职者的软技能、潜力和适应能力,使筛选结果变得单一且片面。 这位研究者还深入分析了不同企业和行业中招聘机器人使用的多样策略。一些大型企业倾向于使用标准化的筛选模板,依靠严格的关键词匹配;而一些创新型公司则尝试引入智能算法,结合自然语言处理和机器学习,力图更全面地理解简历内容和候选人优势。无论哪种方式,都对求职者提出了更高的简历制作要求。 在多次测试和实验后,这位探索者提出了改善简历通过率的实用建议。

首先,求职者需要深入理解目标职位的职责和要求,有针对性地在简历中体现相关关键词和技能。其次,简历格式应清晰简洁,避免使用复杂的表格或图片元素,这些可能导致机器人无法准确识别内容。此外,利用职业网站和工具对简历进行ATS兼容性检测,可以有效提高筛选通过的概率。 不过,简历优化只是解决问题的一部分。这位个人探索者也呼吁招聘行业反思过度依赖机器人筛选的弊端。他认为,公司应当在自动筛选基础上加入更多人工干预环节,合理平衡效率和公平。

毕竟,一个完美匹配关键词的简历不一定代表候选人最适合岗位,而优秀的潜力人才也可能因简历格式不符被埋没。 此外,他还指出简历筛选机器人带来的社会影响。许多求职者,尤其是初入职场的毕业生和转行者,因对算法不了解而深感迷茫和无助。简历筛选系统无形中加剧了就业的不平等,使得背景和资源较少的人群更难打破就业壁垒。如何使招聘流程透明化,以及如何帮助求职者提升数字化求职技能,成为亟需解决的问题。 在探索过程中,这位研究者还利用了数据分析和机器学习技术,试图建立一套帮助求职者优化简历内容的智能工具。

该工具能够根据职位描述自动提取关键词,提示用户强化相关技能展示。同时,它能评估简历格式的机器人友好度,给予具体改进建议。这种技术的出现,有望辅助更多求职者破解简历筛选的迷阵。 求职之路从未简单,但随着自动化和人工智能的深入应用,求职者必须学会在数字化招聘环境中“与机器对话”。理解招聘机器人的运作机制,不仅是提高求职成功率的关键,更是适应现代职场的必备技能。 追踪这位个人的不懈努力,我们看到了对抗复杂系统的智慧和勇气。

他的研究不仅为求职者指明方向,也为招聘行业提供了反思和改善的契机。未来,或许能通过技术与人文的结合,使招聘变得更加公平、高效,让每一份努力都不被无情的算法所忽视。 简而言之,简历筛选机器人虽提升了招聘效率,但同样带来了诸多挑战。普通求职者需要掌握新技能,正确解读机器人筛选标准,优化简历内容和结构。而招聘方也应当谨慎使用自动化工具,加入更多人性化的评估机制。只有这样,才能共同推动求职招聘环境的良性发展,让每一个潜力人才获得展示自我的机会,不再被冰冷的程序拒之门外。

。