随着纳米技术和光学材料科学的不断进步,超表面作为一种新型二维人工材料,因其在调控光波传播方面的独特优势而备受关注。近年来,非线性超表面的研究更是成为光子学领域的热点,而拓扑印刻技术作为实现非线性超表面功能多样化和性能提升的关键方法,正在开启光学材料创新的新时代。本文将系统深入地探讨非线性超表面中的拓扑印刻技术,从其基本原理、研究现状到广泛应用与未来潜力,全面呈现该领域的研究进展和发展趋势。 超表面本质上是一种由亚波长尺度的人工单元周期性排列组成的二维结构,能够实现远超材料本身所能达到的电磁响应调控。传统超表面大多侧重于线性响应,尽管在波前调控、偏振管理和色散设计等方面表现出较高的灵活性,但其在光强度较高时的行为及非线性效应未能充分发挥。非线性超表面则借助纳米结构中的非线性材料响应,实现了光场的频率转换、光开关、全光信号处理等多种功能,为光子集成电路和信息处理系统注入了新的活力。

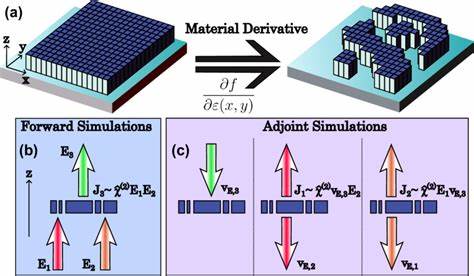

拓扑是物理学中的重要概念,描述物体的形状和结构在连续变形下保持不变的性质。引入拓扑思维到超表面设计,有助于构建具有鲁棒性和新颖物理性质的光学结构。拓扑印刻即通过在非线性超表面中预置特定的拓扑结构,实现对光子态的控制和调制。此技术能够赋予超表面对外界扰动的强抵抗能力,保证其稳定可靠的性能输出,尤其是在复杂环境或制造误差存在的情况下,凸显其应用优势。 实现拓扑印刻的关键在于设计具有非线性响应且包含拓扑特征的纳米单元阵列。这涉及到材料选择、单元几何形状设计及其排列方式。

常用的非线性材料包括半导体、非线性光学晶体以及新兴的二维材料如过渡金属硫化物等。通过精细调节单元结构参数,可实现拓扑边界态的产生和非线性光子行为的激发,实现两者的有机结合。 在实验和理论研究中,科学家们已观察到诸多基于拓扑印刻的非线性效应。例如,借助拓扑边界态增强非线性频率转换效率,提高了高次谐波产生、四波混频等过程的光学性能。此外,拓扑激发态的存在使得光信号在传输过程中能够免受缺陷和杂质散射的影响,从而实现低损耗的光子传输。这些特性为未来的光信息处理器件提供了理想的技术平台。

未来,拓扑印刻在非线性超表面中的应用前景十分广阔。随着纳米制造技术的进步以及对拓扑物理更深层次理解的积累,基于拓扑印刻设计的非线性超表面将实现更加复杂和多样的功能,如自适应光学调控、智能光子器件及高效能量转换系统。同时,结合人工智能和机器学习优化设计流程,有望加速新型超表面器件的研发和产业化推广。 综上所述,拓扑印刻作为非线性超表面设计的重要创新策略,突破了传统材料光学性能的限制,推动了光学材料和光子技术的革命性发展。它不仅丰富了光与物质相互作用的基础理论,更为实现下一代高性能光子器件奠定了坚实基础。随着研究的不断深入和技术的逐渐成熟,拓扑印刻将成为未来光学领域不可或缺的核心方法,开创光学科技的新纪元。

。