在现代图形编程日益复杂的今天,回顾早期游戏主机的图形处理方式,不仅能够带来全新的视角,更有助于我们理解图形技术的演变之路。2000年,伴随着索尼PlayStation 2(以下简称PS2)的问世,游戏图形进入了一个全新的时代。作为当时最成功的游戏主机之一,PS2的图形系统以其独特的硬件架构和编程方式吸引了众多开发者的目光。深入了解这段历史,能让我们重新审视图形编程的本质。PS2的图形系统核心是其图形合成器(Graphics Synthesizer,GS),它的设计思路与现代图形处理器有着鲜明的区别。GS本质上是通过向硬件寄存器写入一系列预定义命令,实现像素的生成和绘制。

正如任何图形芯片一样,GS通过解析指令流,控制寄存器的状态,完成从形状到像素的转换过程。这种设计要求开发者理解并构造正确顺序的命令包,这无疑提高了编程的难度,却也带来了极大的灵活性。构建第一个“Hello Triangle”程序是所有图形编程入门的经典之路,对于PS2而言,这个过程更显特别。开发者需手动准备数据包,告诉GS如何处理和渲染信息。这通常涉及定义GIFTag结构以描述命令包的格式和内容。GIFTag明确设置了循环次数、寄存器数量和包的结束标志,限制了数据包的构造规则,并决定了寄存器写入的频率和顺序。

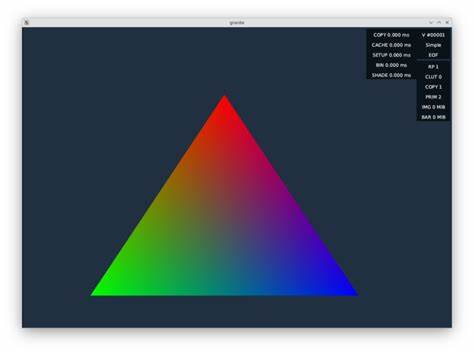

例如,通过设置PRMODE寄存器,开发者可以控制Gouraud着色的开关,实现颜色的渐变插值,从而得到更真实的三角形光滑效果。帧缓冲区(FRAME)和裁剪矩形(SCISSOR)则分别负责确定图像存储位置和显示区域边界。具体操作包括对帧缓冲内存地址进行分块处理,以及设置可视的矩形区域坐标,保证渲染结果在预期的屏幕区域显示。接下来,清理屏幕的方法在PS2中变得简洁且直观。利用SPRITE原语定义四边形,确定其两个对角点的坐标,即可绘制覆盖整个屏幕的矩形,从而快速清除缓冲区色彩。值得注意的是,PS2中SPRITE的原语特性限制了其旋转功能,旋转90度或270度的情况仍需通过三角形原语实现。

这体现了早期硬件对图形变换的基本但高效的支持方式。三角形绘制是游戏图形的核心。构造三角形需要详细设置每个顶点的颜色和位置,每个顶点包含RGBA色彩值和XYZ空间坐标。坐标采用12.4固定点格式,更适合硬件高效处理。通过定义一组顶点数组,并结合GIFTag指定的寄存器循环,GS能够连续处理顶点绘制请求,完成图形的实际输出。完成内存中图形内容的绘制后,必须正确配置显示控制器(CRTC),以便将图像在屏幕上正确显示。

这涉及大量的硬件寄存器设置,包括显示启用、视频模式、色彩格式、帧缓冲起始地址和图像尺寸等。合理调整这些参数确保图像能够在特定制式(如NTSC 480i)下无误地显示。程序中常见的做法是对私有寄存器结构体赋值,对该结构体进行刷新以生效。值得一提的是,PS2环境的代码不依赖于现代图形API,如OpenGL或DirectX,而是直接操控硬件寄存器,这样做减少了中间层带来的性能损失,也培养了开发者对底层硬件架构的深入理解。为了便于测试和演示,开发者甚至可以将GS命令包写入文件,结合专用模拟器或工具,如parallel-gs-stream,实现数据包的可视化展现。parallel-gs-stream能够以FIFO文件的方式接收实时指令流,支持动画效果的演示,这种方法避免了复杂设备驱动的烦恼,使开发和调试过程更加灵活高效。

研究PS2图形编程,不仅是一场技术学习,也是一种文化体验。它展现了硬件限制下的创新精神,揭示了高性能图形实现的基础原理。随着未来篇章的推进,诸如带有透视校正的纹理映射等技术也将逐步展开,使得对经典平台图形处理的认识更加系统全面。总之,回顾PS2的图形编程,能够启发当代图形开发者从底层理解GPU操作细节,有助于提升跨平台图形引擎的设计能力。它让我们意识到,精妙的图形表现背后,是对硬件的深刻把控和精准指令编排。在追求华丽视觉效果的同时,别忘了那些经典时代编程艺术的智慧,毕竟,技术的每一次飞跃,都根植于坚实的历史积淀。

。